12. 6.

시험 치기 전날에는 갑자기 독서를 하고 싶어진다. 이유에 대해 수차례 생각해봤는데, 내 짐작은 이렇다. 시험공부는 대개 재미없다. 하지만, 반드시 해야 한다. 때문에 ‘이렇게 따분한 전공서적을 붙잡고 있느니, 차라리 평소에 미뤄둔 책을 읽는 게 낫겠다’는 생각이 든다. 이 열망이 어느 정도인가 하면 두꺼운 도스토예프스키의 책도, 칸트의 책도, 심지어 푸코의 책마저도 읽고 싶어진다. 그렇기에 책장에 꽂아만 두었던 고전과 인문학 서적을 뒤적거리다, 그만 피곤해 잠에 빠진다. 물론, 다음날 시험은 망친다.

살아보고 싶다면 포틀랜드

12. 7.

|

|

그렇다. 나는 지금 어제 쓴 일기와 같은 멍청한 짓을 하고 있다. 불과 열흘 뒤 태국에 가서 두 달간 글을 쓰기로 했지만, 왠지 태국 숙소와 교통편을 알아보고, 현지 사정에 대해 숙지하는 것이 시험공부처럼 느껴져, 그간 미뤄두었던 ‘포틀랜드 생활’에 대해 알아보기로 했다. 이럴 경우 대개 시험을 망치듯이, 체류도 엉망이 되리라는 것을 알고 있지만, 시험공부와 여행준비의 공통점은 닥치면 닥칠수록 더욱 더 하기 싫어진다는 것이다. 하여, 나는 『살아보고 싶다면 포틀랜드』를 주문했다.

12. 9.

평소보다 책이 더 잘 읽혔다. 속도가 쫙쫙 붙었다. 역시 시험 전날의 묘미는 딴 짓을 하는 데 있듯, 여행 서적 독서의 묘미는 가려는 곳이 아닌, 가지 않을 곳에 대한 탐구에 있는 것이다. 써놓고 보니, 더 멍청해 보인다.

12. 12.

|

|

내 새 책이 나왔다. 『베를린 일기』. 이 책은 내가 2년 전 한 예술 기관의 후원을 받아 베를린에서 90일간 체류하며 쓴 일기인데, 처음에는 책을 낼 생각조차 없었다. 그저 도착한 다음날 아는 이도 없고, 너무나 심심하여 시간을 때울 요량으로 일기를 쓴 것인데, 계속 아는 사람이 안 생기고, 계속 심심해서 결국은 90일 내내 일기를 쓰게 된 것이다. 그러다 ‘이거 공교롭게 책 한 권 분량이 되는데, 어쩌지……’ 하다가 결국 책으로 내게 돼버렸다. 그나저나, 『베를린 일기』를 출간하자마자, 태국으로 글을 쓰러 가면서, ‘포틀랜드 여행기’를 읽는 이 상황을 뭐라 해야 하나. 문학적으로 에둘러 말할 필요도 없다. 오늘도 멍청해 보인다.

12. 14.

이 책에는 포틀랜드에 관한 몇 개 키워드가 반복된다.

‘친환경’, ‘로컬 브랜드’, ‘녹색’, ‘예술가와 힙스터의 도시’, ‘인디 문화’, ‘수제 맥주’, ‘커피’. 이 단어들이 마치 회전초밥 벨트위의 메뉴처럼 시간이 지나면 다시 등장한다. 그래서인지 읽다보니, 베를린과 유사한 느낌이 든다. 물론, 유럽과 미국이 같다고 할 수는 없다. 하지만, 거대 자본을 회피하고, 패스트 푸드점을 멀리하고, 획일화된 대중문화를 기피하는 점은 닮았다. 따지고 보면 내가 가려는 태국의 ‘치앙마이’와 ‘빠이’도 이런 면을 가지고 있다. 게다가 『베를린 일기』에 담긴 베를린의 모습 또한 이러하다. 하여, 나는 독서를 하다가 인정을 하게 됐다. 베를린 여행기를 내고, 태국에 가면서, 포틀랜드 여행기를 읽고 있는 이 행동이 무척 이상하게 느껴지지만, 실은 모두 연결되어 있는 것이다. 사실, 이 세 공간은 지리적으로 떨어져 있고, 국가가 다를 뿐이지, 궁극적으로 품고 있는 공간의 속성은 유사하다. 땅의 영혼과 속살이 닮았다. 하여, 나는 이 모든 일련의 행동이 결국은 ‘한적하고 여유롭게 지내고, 글을 쓸 수 있는 공간을 찾는 것’이란 걸 깨달았다.

12. 16.

치앙마이에 도착했다. 이곳에 오는 비행기에서도 책을 읽었다. 물론, 두 공간은 닮았지만, 그럼에도 불구하고, ‘이거, 포틀랜드 티켓을 끊을 걸, 잘못했나?’하는 기분에 휩싸였다. 비행기에서 뛰어내리지 않는 게 다행이었다.

3년만에 와도 여전한 치앙마이

12. 17.

3년 만에 온 치앙마이는 바뀐 게 별로 없다. 거리에는 현지인과 여행객들이 절반 비율로 섞여 있고, 메뉴판에는 태국어와 영어가 함께 있다. 사람들은 눈이 마주치면 웃는다. 때문에 이곳은 언제나 여행객을 받을 준비를 하고 있다는 인상을 준다. 대단히 반가운 척 호들갑을 떨진 않지만, 그래도 ‘어, 왔어?’ 정도의 적당한 인사를 건네는 느낌이다. 친절한 사람들 속에서 두 달간 소설을 잘 쓰고 싶다.

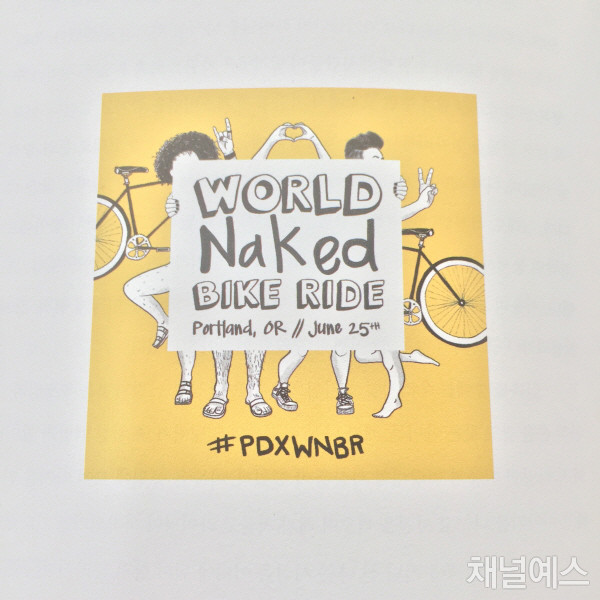

책 속에 실린 '누드 자전거 대회'의 포스터

12. 19.

『살아보고 싶다면 포틀랜드』를 완독했다. 읽다보니 걸리는 점이 몇 가지 있었다.

단락의 논리적 구조와 흐름, 통일성, 일관성이 어색했다. 간혹 문장의 주술구조가 부자연스럽기도 했다. 존재하지 않는 한국어도 등장했는데, ‘무거운 미국음식’이란 표현은 아무래도 ‘Heavy American Food’를 직역하여 쓴 것 같았다. 게다가, ‘내가 아는 지인’이라는 것은 ‘역전 앞’처럼, 중복된 표현이었다. 이 외에 아쉬운 점은 이 책에 대한 애정 어린 조언을 넘어서기에 언급 하지 않으려 한다.

내가 하고픈 말은, 이런 몇 몇 아쉬운 점에도 불구하고, 나는 이 책을 몹시 흥미롭게 읽었다는 것이다. 이 책의 저자는 글쓰기를 업으로 삼고 있는 전문 필자가 아니다. 그렇기에 이런 어색함 정도야 ‘그럴 수도 있지’ 하며 넘겼을지 모른다. 하지만, 이 사소한 실수보다 더 크고 더 중요한 것은 바로 저자가 품고 있는 ‘포틀랜드에 대한 애정’이었다. 결국, 중요한 것은 기술이나 기교보다, 열정 아닌가.

종종 필자가 자신의 까칠함과 미숙함을 드러냈지만, 이 또한 저자가 독자에게 최대한 ‘솔직하게’ 다가가려했다는 순수한 마음으로 읽혔다.

자, 내 감상은 이렇다.

분명히 훌륭한 글은 아니다. 역시 출중한 책도 아니다. 하지만, 좋은 책에 반드시 좋은 글이 담겨있어야 한다는 원칙 따윈 세계 어디에도 없다. 그렇다면, 좋은 책이란 무엇일까. 소재에 대한 매력과 열정을 끌어올릴 수 있다면 그것만으로도 가치는 충분하지 않을까. 이 책을 다 읽고 나니 몇 몇 아쉬운 점은 열정으로 받아들여졌고, 그 기분은 나쁘지 않았다. 결과적으로 『살아보고 싶다면 포틀랜드』는, ‘포틀랜드에 일 년 정도는 살아보고 싶어질 만큼 좋은 책’이었다. 그것은 뭐라 딱히 규정하기 어려운 기분이었다. 글에 감탄한 것도, 사진에 감탄한 것도, 그렇다고 필자의 태도에 감탄한 것도 아니었다. 하지만, 이 모든 것들이 합해져 알 수 없는 시너지를 이뤄내고 있었다.

책장을 덮고 나니 기분이 좋아졌다. 누군가 커피숍에서 포틀랜드에 대화하고 있으면, 끼어들고 싶을 정도로 말이다. 하지만, 아무리 그래도 태국에 오자마자 포틀랜드로 가고 싶어진 것은 난처한 일이다.

살아보고 싶다면, 포틀랜드

출판사 | 모요사

베를린 일기

출판사 | 민음사

최민석(소설가)

단편소설 ‘시티투어버스를 탈취하라’로 제10회 창비신인소설상(2010년)을 받으며 등단했다. 장편소설 <능력자> 제36회 오늘의 작가상(2012년)을 수상했고, 에세이집 <청춘, 방황, 좌절, 그리고 눈물의 대서사시>를 썼다. 60ㆍ70년대 지방캠퍼스 록밴드 ‘시와 바람’에서 보컬로도 활동중이다.

![[취미 발견 프로젝트] 여행을 떠나요](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250702-9133ca15.jpg)

![[Read with me] 더보이즈 주연 “성장하고 싶을 때 책을 읽어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241219-0fe5295b.jpg)

![[Read with me] 트와이스 다현 “책을 덮으면 오늘을 잘 살아보자는 목표가 생겨요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241205-c776e132.jpg)

내 마음속 외딴방..

2016.12.21

치앙마이 그곳에서도

'계속 아는 사람이 안 생기고 계속 심심하'셨으면 좋겠어요 ^^

치앙마이 일기와 새 이야기를 기다리고 있을게요!