나는 많은 기자들과 일해왔다. 모두들 얼굴도 다르고, 성격도 달랐다. 같은 대학을 나왔다고 성향이 비슷한 것도 아니었다. 능력도 제각각이었다. 음식에 비유하면 어떤 친구는 피가 뚝뚝 떨어지는 스테이크를 잘 굽고, 또 어떤 친구는 깊은 맛이 우러나는 김치찌개를 잘 끓였다. 만약 김치찌개를 잘 끓이는 친구에게 스테이크를 만들라고 한다면 그건 잘못이다.

흥미로운 것은 ‘장점 따로, 단점 따로’가 아니라는 사실이다. 장점이 곧 단점이고, 단점이 곧 장점이다. 온갖 곳을 누비고 다니는 ‘마당발’은 자기 발에 걸려 넘어지고, 발이 좁은 사람은 오솔길을 잘 걸어간다. 기자 지망생들 가운데 “성격이 내성적인데 기자를 해도 될까요?”라고 묻는 경우를 가끔 본다. 사람들 만나면 바로 형 동생이 되는 외향적인 기자도 필요하지만 차분하게 상황을 관찰할 줄 아는 내성적인 기자도 필요하다고, 나는 생각한다.

그래서 나는 조직에 필요 없는 사람은 없다는 믿는 쪽이다. 필요 없는 사람이 있는 게 아니라 ‘필요 없는 사람이 있다’고 생각하는 리더가 있을 뿐이다.

<엑스맨> 시리즈는 뮤턴트, 돌연변이들의 이야기다. 그들은 저마다 놀라운 초능력을 하나씩 가지고 있다. 텔레파시로 다른 사람의 마음을 읽고 조종하거나, 모든 금속을 손짓 하나로 움직인다. 자기 모습을 자유자재로 바꿀 수 있고, 야수로 변신하기도 한다.

뮤턴트들은 사람들로부터 배척당해왔다. ‘우리와 다르다’ ‘그들의 힘이 무섭다’는 이유였다. 엑스맨 시리즈는 엑스맨들이 자신들을 공포와 경계의 대상으로 여기는 인간들과 공생할 것이냐, 아니면 그들과 대결할 것이냐의 문제를 중심으로 이어져왔다. 뮤턴트들의 내면적 갈등과 대립, 고통이 엑스맨 시리즈만의 매력이다.

<엑스맨: 아포칼립스>에 이르면 스케일이 커진 대신 내면의 갈등은 약화된다. 발단은 최초의 뮤턴트, 아포칼립스의 등장이다. 고대 이집트에서 신으로 숭배 받던 아포칼립스가 무덤에서 깨어나 매그니토, 스톰, 사일록, 아크엔젤을 자신의 ‘포 호스맨’으로 삼는다. 아포칼립스는 새 시대를 선포한다.

“강한 자만이 살아남을 것이다.”

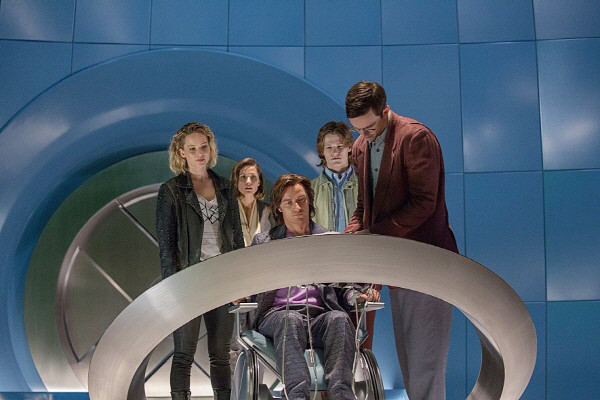

프로페서 X는 젊은 뮤턴트들과 함께 아포칼립스와의 대결에 나선다. 대부분이 자신들의 능력을 아직 제대로 알지도 못하고, 컨트롤하지도 못하는 ‘인턴’들이다. 그 어느 때보다 강력한 악(惡)과 그 어느 때보다 미숙한 선(善)의 승부가 펼쳐진다. 악은 자신만만하다.

“바벨탑에서 화살을 쏜다 한들 신에겐 결코 닿을 수 없나니!”

반면 엑스맨의 인턴들은 자신의 힘도 활용하지 못한 채 버벅거린다. 자신의 눈에서 뿜어져 나오는 레이저가 다른 사람을 해칠까 전전긍긍하고, 악몽에 시달리다 비명을 지르기도 한다. 프로페서 X와 미스틱은 이들에게 말한다.

“사람은 이해하지 못하는 것을 두려워하기 마련이지. 네 능력을 다룰 수 있을 때가 올 거야. 그 땐 더 이상 두렵지 않을 거야.”

“그러면 (네 힘을) 제어하지 마. 그런 부족함도 받아들여야 해.”

아포칼립스의 파괴력에 맞서는 엑스맨의 힘은 어디에서 나오는 것일까. 그것은 공감이다. 아포칼립스에게선 지배욕과 정복욕 말고는 이렇다 할 감정이 느껴지지 않는다. 포 호스맨에게서도 아포칼립스와 함께 갈 수밖에 없다는 핍진성이 느껴지지 않는다. (영화 막바지로 갈수록 싱겁게 느껴지는 까닭도 ‘그러할 수밖에 없었다’는 핍진성의 부족에 있다.) 아포칼립스가 순식간에 무너지는 것도 팀을 하나로 묶을 공감이 없기 때문이다. 그 점에서 프로페서 X가 아포칼립스에게 던진 한 마디가 이 영화의 주제다.

“너는 절대 못 이겨. 넌 혼자니까. 하지만 나는 혼자가 아니야!”

세상에 똑같은 사람은 하나도 없다. 저마다 다른 얼굴, 다른 개성, 다른 능력을 지니고 있다. 우린 모두 돌연변이다. 우리 능력을 합치면 그 어떤 초능력도 두렵지 않다. 문제는 얼마나 공감하고 있느냐다. 공감하지 못하면 능력은 하나가 되지 못한다. 민주주의가 독재보다 힘이 센 건 한 사람 한 사람이 살아 있기 때문이다.

한국 사회엔 이미 5월부터 장마가 이어지고 있다. 강남역 10번 출구에, 구의역 9-4 승강장에 추모의 포스트잇이 붙었다. 세월호 잠수사 김관홍 씨가 숨졌다는 뉴스에 페이스북이, 트위터가 슬픔으로 물결쳤다. 역설적으로 나는 그 추모와 슬픔에서 희망을 본다. 각자의 삶 속에 갇혀 있던 우리가 포스트잇으로, 조의금으로 발언하기 시작했다.

김관홍 씨의 삶과 죽음은 깊은 울림을 남기고 있다. 그는 세월호 수색 현장에 마음이 아파서 간 것이고, 국민이기 때문에 간 것이라고 했다. 자신이 애국자나 영웅은 아니라고 했다. 우리도 애국자나 영웅은 아니지만 마음이 아프다. 평범해 보이는 이들의 연대와 공감이 세상을 변화시킨다. 세상은 초능력자 한두 명이 움직일 수 없다. 혼자선 절대 이길 수 없다.

권석천(중앙일보 논설위원)

1990년부터 경향신문 기자로 일하다가 2007년 중앙일보에 입사해 법조팀장, 논설위원 등을 지냈다. 앞에 놓인 길을 쉬지 않고 걷다 보니 25년을 기자로 살았다. 2015년에 <정의를 부탁해>를 출간했다. 이번 생에는 글 쓰는 일에 최선을 다하며 살고 싶다.

![[에디터의 장바구니] 『계속 읽기』, 『김혜순 죽음 트릴로지』 외](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250707-e6d95ade.jpg)

![[추천핑] 국경을 넘는 한국 문학](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250423-ab42d6ee.png)

![[리뷰] 미키를 난민으로, 우주선을 보트로 읽기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250305-ab7602c8.jpg)

![[Do you know? 황석영] 살아있는 한국 현대사](https://image.yes24.com/images/chyes24/4/d/9/8/4d98feddee96d5c0d564cb961340f6b6.jpg)

jijiopop

2016.06.27