2011년을 뜨겁게 보낸 팝 스타! - 리아나, 이루마, 바이 바이 배드맨

아델, 케이티 페리 등과 함께 올 한해 여성 아티스트 열풍을 견인한 리아나가 신보를 발표했습니다. 새 앨범의 첫 싱글로 커트된 「We found love」는 현재 빌보드 팝 싱글차트 정상을 차지하며 그 위력을 과시하고 있습니다. 국내 아티스트들의 신보들도 소개합니다.

2012.01.06

아델, 케이티 페리 등과 함께 올 한해 여성 아티스트 열풍을 견인한 리아나가 신보를 발표했습니다. 새 앨범의 첫 싱글로 커트된 「We found love」는 현재 빌보드 팝 싱글차트 정상을 차지하며 그 위력을 과시하고 있습니다. 국내 아티스트들의 신보들도 소개합니다. 감성파 피아니스트 이루마와 인디 밴드 바이 바이 배드맨도 나란히 새 음반을 내놓았습니다.

리아나(Rihanna) < Talk That Talk > (2011)

자기 이야기가 아닌 남이야기는 쉽게 한다고들 한다. 더욱이 엔터테이너들은 누군가의 ‘의미를 잃은 재미’가 되기 십상이다. 마약 중독자 아버지, 부모의 이혼, 어쩌다가 마법 같은 우연에 제이지 에게 발탁되었다는 스토리, 비욘세의 질투설 등. 2005년 데뷔 이후 폭포수처럼 쏟아져 나왔으니. 미국 길가의 뉴스 스탠드, 슈퍼마켓의 계산 카운터 옆 진열대에 배치되어 있던 흥밋거리를 다루는 잡지에서 절대 빠질 리가 없었다. 관심이 없으면 기사화되지 않으니 역으로 대중들의 시선이 바베도스 출신 싱어에게 집약적으로 몰려 있었다는 해석도 가능하다.

온갖 이야기들을 제쳐두고 ‘음악 영토판’을 살펴본다. ‘최단’과 ‘최연소’에 의미를 부여하자. 그는 이제 빌보드에 11개의 싱글 모두 ‘최단’ 기간 동안 ‘No.1’ 이름표를 붙인 ‘최연소’ 아티스트가 되었다. ‘여성’이라는 의미로도 둘러보는 것이 좋겠다. ‘여성’아티스트로 머라이어 캐리, 마돈나 다음으로 가장 많은 1위곡을 냈다. 현 음악 시장의 상황을 여과 없이 보여주는 신뢰도 높은 차트다. 그 안에서의 일이기 때문에 팝계에서도 그가 어느 정도 지분을 소유하고 있는지 쉽게 가늠할 수 있을 것이다.

이번에도 너무나 움켜쥐기 쉬운 ‘인기’다. < Talk That Talk >의 첫 번째 싱글 커트된 곡이며 캘빈 해리스(Calvin Harris) 피쳐링, 작곡, 프로듀싱의 「We found love」는 머리에 왕관을 살짝 얹듯 바로 탑이 됐다. ‘히트곡의 달인’인 닥터 루크(Dr. Luke)도 돕고 있다. 리아나는 「You da one」에서 레게비트와 클럽 댄스의 절묘한 조화를 베이스로 삼았다. 그 위에 day, always, behave의 모음 a 부분을 조금 과장해서 여러 노트를 넣어 부르고 있다. 편하고 어렵지 않게 따라 부르기 좋은 구조다. 모두를 흥얼거리게 만들었던 「Umbrella」의 ella ella eh eh eh 부분을 기억하는 사람이라면 이 곡의 사랑도 즉각적으로 예감할 수 있다.

경계하지 않는 과감함도 애정을 증폭시키는 비결이다. 「I’ve been everywhere」. 싱어이자 송라이터인 지오프 맥(Geoff Mack)이 1959년 만든 곡을 럭키 스타(Lucky Starr), 행크 스노우(Hank Snow), 린 앤더슨(Lynn Anderson), 자니 캐시(Johnny Cash), 윌리 넬슨(Willie Nelson) 등이 불렀다. 철저한 컨트리 곡을 해체시켜 만든 「Where have you been」에는 ‘파괴의 미학’이 존재한다.

예사롭지 않은 기운은 다양한 차용 법에서도 감지할 수 있다. 알 그린(Al Green)의 「I’m glad you’re mine」은 노토리어스 B.I.G. (Notorious B.I.G.)가 「I got a story to tell」에 사용한다. 수많은 아티스트들이 자신들의 곡에 알 그린의 버전을 들여 놓았다. 그 중 「Talk that talk」에서 노토리어스 B.I.G의 것을 담아 놓고 거친 전자음을 덧발라 더욱 어둡고 웅장하게 했다. 완벽한 둔갑이다. 재즈곡은 어떨까. 이미 비오비(B.O.B), 블리스 엔 에소(Bliss N Eso) 등이 샘플링 한 바 있는 곡도 예외가 될 수 없었다. 영화 < Stuck On You >의 그렉 키니어(Greg Kinnear)가 부른 「Summertime」을 영리하게 조합해 자신의 「Cockiness (like it)」에 조립해 넣는다.

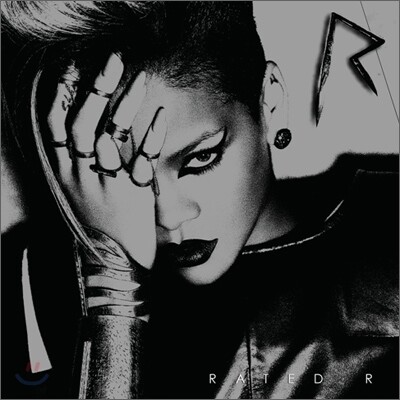

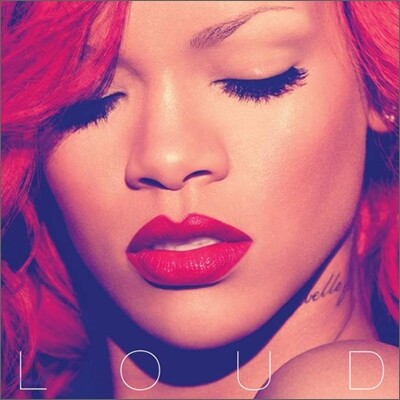

더 화려해졌다. 위협적이고 악취가 진동하며 우울한 가십들은 사실상 자취를 감추고 있다. 음악으로 쌓아가고 있는 업적이 막강해 가십보다 앞서 대두되고 있기 때문이다. < Rated R >, < Loud >의 음악적 성공을 닮았다. 그 작품들의 완성도를 절정으로 배가시킨 < Talk That Talk >가 그를 완전하게 만들고 있다. 화젯거리다. 23살의 나이에 위엄적인 빌보드 높은 탑에 올라 아래를 내려다보는 ‘최연소’ 기록자. 국경선이 보이지 않는 영토를 점령한 ‘새로운 디바’다.

이루마 < The Best : Reminiscent 10th Anniversary > (2011)

10년. 데뷔 이래 이력을 나타내는 숫자가 어느새 두 자리로 늘었다. 정리를 하고 방향을 새로 잡기 위해 이쯤에서 그동안의 커리어를 한 데 엮어볼 필요도 있었을 것이다. 그런데 앨범을 접하고 보니 그와는 별개로 곧 두 가지 물음표가 고개를 든다. 첫째는 왜 일주일 간격으로 두 가지 버전의 베스트 앨범이 발매되었는가라는 의문이고, 둘째는 왜 그 두 베스트 앨범의 배급사가 같지 않는가라는 의문이다.

이에 대한 이유를 찾기 위해, 우리는 이루마를 둘러싼 음악 비즈니스의 불편한 속사정을 들춰볼 필요가 있다. 알려져 있다시피 이루마는 2010년 말부터 소속사와의 계약 문제로 법정분쟁을 겪은 바 있다. 우여곡절을 겪은 후에 이제야 그의 의지대로 음반을 낼 수 있는 자유를 얻게 되었지만, 전 소속사의 ‘판권’ 역시 그 효력을 잃지 않았던 모양이다. 전 소속사는 이루마의 동의를 구하지 않은 채 덜컥 베스트앨범을 발매해버렸고, ‘공교롭게도’ 비슷한 시기에 두 가지 버전의 베스트 앨범이 시장에 선을 보이게 된 것이다.

이런 상황이 서로가 예상을 했던 시나리오인지는 몰라도, 이루마로서는 차별화를 위해서 일반적인 베스트앨범을 넘어서는 뭔가 다른 시도를 해볼 필요가 있었을 것이다. 이것이 이 앨범의 모든 트랙이 수고스러움을 덧대면서까지 다시 연주해서 재녹음된 이유다. 그래서 이미 익히 들어본 곡들도 집중해서 들어보면 그 해석이 조금씩 다름을 알 수 있다.

많이 알려져 있는 「River flows in you」를 예로 들어보면, 기존의 곡에서는 1분 10초대에 잠시 브레이크를 걸었다가 전주와 동일한 주법을 택해 다시 선율을 밟아가던 데 비해, 이번에 새로 녹음한 버전은 여유를 주는 틈이 없을 뿐만 아니라 군데군데 다른 셈여림의 연주로 좀 더 드라마틱한 사운드를 꾀한 것을 알 수 있다. 이전에 녹음된 버전들에 비해 풍성해진 볼륨도 변화라면 변화다. 소리 자체의 몸집도 더 커졌고, 멀게 두고 연주하는 듯하던 피아노소리도 바로 눈앞에서 연주하는 것처럼 입체감 있게 변화했다.

「Passing by」와 「Indigo」, 「Reminiscent」의 현악 파트를 제외하고는 모두 피아노의 내추럴한 소리만 담겨있다. 다시 말하면 < The Best : Reminiscent 10th Anniversary >는 이루마 10년의 커리어를 정리하는 베스트앨범임과 동시에, 작곡자로서, 편곡자로서의 재해석이 아닌 연주자로서의 그의 해석력을 만날 수 있는 작품인 것이다. 이 음반이 단순한 베스트 앨범의 성격을 넘어 좀 더 특별한 의미를 지닌 앨범으로 어필할 수 있는 이유다.

바이 바이 배드맨 (Bye Bye Badman) < Light Beside You > (2011)

올해 이들을 자주 목격한 곳은 경연장이었는데, ‘2011 헬로루키’, ‘지포 아마추어 락 밴드’등에서 우승을 독식하기에 이르른다. 발육도 빨라서 공연을 볼 때 마다 ‘이들이 저번에 본 그 그룹인가’ 하는 의심을 부여하기도 했다. 앨범을 들으면서 의아함은 점점 더 거대해진다. 이 도드라진 신인밴드는 공연과 음반의 간격이 넓다. 대체로 신나는 곡을 뼈대로 했던 실연(實演)과 달리 앨범은 침착하고 숙성되었다. 라이브만을 본다면(그것이 단독공연이 아니라면) 이들을 오해할 확률이 크다.

다채로운 색을 지녔지만 전반적으로는 ‘구김살 없는 몽상가’처럼 환하고 따스하다. 로큰롤 리듬으로 한껏 바람을 잡다가 갑자기 구석에 웅크리며 우울함과 무기력을 보여준다. 놀란 마음을 달래며 주섬주섬 함께 멍하니 앉으면 「Purify My Love」, 「데칼코마니」, 「Low」가 알람처럼 “우리는 로큰롤밴드야”라는 것을 일깨운다. 가령 「노랑불빛」과 「인공눈물」과 함께 찰랑찰랑 흔들거리며 까불다가도 진지한 표정으로 「5500-2」를 타고 사이키델릭을 향해 떠나버리는 것이다.

연초에 발표한 EP에 이어 내놓은 정규앨범은 이들의 왕성한 소화력과 식성을 보여준다. 스스로 댄스와 록이 합성된 ‘매드체스터 사운드’를 지향한다고 말하는데, 이는 자신의 이름이 증명한다. 실제로 ‘바이 바이 배드맨(Bye Bye Badman)’은 맨체스터 무브먼트의 선구자 스톤 로지스(Stone Roses)의 곡에서 따왔다. 데뷔 후에 끊임없이 지적당하고 있는 오아시스의 유사치도 간과할 수가 없다. 특히 리암 갤러거(Liam Gallagher)의 신경질적이고 앙칼진 창법이 (때때로 공연에서도 보컬 정봉길은 리암과 비슷한 뒷짐 지기를 보여주기도 한다.) 심증을 더욱 굳히고 만다.

장르 파헤치기나 유사 아티스트를 비교하는 것은 아티스트에게도, 필자의 입장에서도 달가운 일은 아니다. 이것은 음반을 듣는데 그다지 생산적이지도 않고 ‘제 2의’, ‘한국의 OO’ 같은 결박을 씌우는 작업이 되기도 한다. 그럼에도 불구하고 앞서 긴 문장을 할애한 것은 오아시스와 브릿팝의 직접적인 유사성을 부정할 수 없기 때문이다. “영국인의 감성과 작법을 지닌 한국 밴드” 이 점은 타밴드 사이에서 이들을 도드라지는 까닭이자, 분명한 한계점이다.

비단 이들 뿐만이 아니다. 올해 등장하여 상승세를 타고 있는 신진들(예를 들면 칵스나 글랜체크 등을 꼽을 수 있지 않을까)은 ‘바이 바이 배드맨’과 비슷한 난제를 안고 있다. 여기서 1라운드가 끝나고, “록의 지역성이 과연 어떤 의미가 있는가”의 종이 울릴 참이다. 이들이 부디 도발하고, 도전하면서, 선전하기를 응원한다.

리아나(Rihanna) < Talk That Talk > (2011)

자기 이야기가 아닌 남이야기는 쉽게 한다고들 한다. 더욱이 엔터테이너들은 누군가의 ‘의미를 잃은 재미’가 되기 십상이다. 마약 중독자 아버지, 부모의 이혼, 어쩌다가 마법 같은 우연에 제이지 에게 발탁되었다는 스토리, 비욘세의 질투설 등. 2005년 데뷔 이후 폭포수처럼 쏟아져 나왔으니. 미국 길가의 뉴스 스탠드, 슈퍼마켓의 계산 카운터 옆 진열대에 배치되어 있던 흥밋거리를 다루는 잡지에서 절대 빠질 리가 없었다. 관심이 없으면 기사화되지 않으니 역으로 대중들의 시선이 바베도스 출신 싱어에게 집약적으로 몰려 있었다는 해석도 가능하다.

온갖 이야기들을 제쳐두고 ‘음악 영토판’을 살펴본다. ‘최단’과 ‘최연소’에 의미를 부여하자. 그는 이제 빌보드에 11개의 싱글 모두 ‘최단’ 기간 동안 ‘No.1’ 이름표를 붙인 ‘최연소’ 아티스트가 되었다. ‘여성’이라는 의미로도 둘러보는 것이 좋겠다. ‘여성’아티스트로 머라이어 캐리, 마돈나 다음으로 가장 많은 1위곡을 냈다. 현 음악 시장의 상황을 여과 없이 보여주는 신뢰도 높은 차트다. 그 안에서의 일이기 때문에 팝계에서도 그가 어느 정도 지분을 소유하고 있는지 쉽게 가늠할 수 있을 것이다.

|

|

경계하지 않는 과감함도 애정을 증폭시키는 비결이다. 「I’ve been everywhere」. 싱어이자 송라이터인 지오프 맥(Geoff Mack)이 1959년 만든 곡을 럭키 스타(Lucky Starr), 행크 스노우(Hank Snow), 린 앤더슨(Lynn Anderson), 자니 캐시(Johnny Cash), 윌리 넬슨(Willie Nelson) 등이 불렀다. 철저한 컨트리 곡을 해체시켜 만든 「Where have you been」에는 ‘파괴의 미학’이 존재한다.

예사롭지 않은 기운은 다양한 차용 법에서도 감지할 수 있다. 알 그린(Al Green)의 「I’m glad you’re mine」은 노토리어스 B.I.G. (Notorious B.I.G.)가 「I got a story to tell」에 사용한다. 수많은 아티스트들이 자신들의 곡에 알 그린의 버전을 들여 놓았다. 그 중 「Talk that talk」에서 노토리어스 B.I.G의 것을 담아 놓고 거친 전자음을 덧발라 더욱 어둡고 웅장하게 했다. 완벽한 둔갑이다. 재즈곡은 어떨까. 이미 비오비(B.O.B), 블리스 엔 에소(Bliss N Eso) 등이 샘플링 한 바 있는 곡도 예외가 될 수 없었다. 영화 < Stuck On You >의 그렉 키니어(Greg Kinnear)가 부른 「Summertime」을 영리하게 조합해 자신의 「Cockiness (like it)」에 조립해 넣는다.

|

||||||||||

글 / 박봄(myyellowpencil@gmail.com)

이루마 < The Best : Reminiscent 10th Anniversary > (2011)

10년. 데뷔 이래 이력을 나타내는 숫자가 어느새 두 자리로 늘었다. 정리를 하고 방향을 새로 잡기 위해 이쯤에서 그동안의 커리어를 한 데 엮어볼 필요도 있었을 것이다. 그런데 앨범을 접하고 보니 그와는 별개로 곧 두 가지 물음표가 고개를 든다. 첫째는 왜 일주일 간격으로 두 가지 버전의 베스트 앨범이 발매되었는가라는 의문이고, 둘째는 왜 그 두 베스트 앨범의 배급사가 같지 않는가라는 의문이다.

이에 대한 이유를 찾기 위해, 우리는 이루마를 둘러싼 음악 비즈니스의 불편한 속사정을 들춰볼 필요가 있다. 알려져 있다시피 이루마는 2010년 말부터 소속사와의 계약 문제로 법정분쟁을 겪은 바 있다. 우여곡절을 겪은 후에 이제야 그의 의지대로 음반을 낼 수 있는 자유를 얻게 되었지만, 전 소속사의 ‘판권’ 역시 그 효력을 잃지 않았던 모양이다. 전 소속사는 이루마의 동의를 구하지 않은 채 덜컥 베스트앨범을 발매해버렸고, ‘공교롭게도’ 비슷한 시기에 두 가지 버전의 베스트 앨범이 시장에 선을 보이게 된 것이다.

|

|

많이 알려져 있는 「River flows in you」를 예로 들어보면, 기존의 곡에서는 1분 10초대에 잠시 브레이크를 걸었다가 전주와 동일한 주법을 택해 다시 선율을 밟아가던 데 비해, 이번에 새로 녹음한 버전은 여유를 주는 틈이 없을 뿐만 아니라 군데군데 다른 셈여림의 연주로 좀 더 드라마틱한 사운드를 꾀한 것을 알 수 있다. 이전에 녹음된 버전들에 비해 풍성해진 볼륨도 변화라면 변화다. 소리 자체의 몸집도 더 커졌고, 멀게 두고 연주하는 듯하던 피아노소리도 바로 눈앞에서 연주하는 것처럼 입체감 있게 변화했다.

「Passing by」와 「Indigo」, 「Reminiscent」의 현악 파트를 제외하고는 모두 피아노의 내추럴한 소리만 담겨있다. 다시 말하면 < The Best : Reminiscent 10th Anniversary >는 이루마 10년의 커리어를 정리하는 베스트앨범임과 동시에, 작곡자로서, 편곡자로서의 재해석이 아닌 연주자로서의 그의 해석력을 만날 수 있는 작품인 것이다. 이 음반이 단순한 베스트 앨범의 성격을 넘어 좀 더 특별한 의미를 지닌 앨범으로 어필할 수 있는 이유다.

글 / 여인협(lunarianih@naver.com)

바이 바이 배드맨 (Bye Bye Badman) < Light Beside You > (2011)

올해 이들을 자주 목격한 곳은 경연장이었는데, ‘2011 헬로루키’, ‘지포 아마추어 락 밴드’등에서 우승을 독식하기에 이르른다. 발육도 빨라서 공연을 볼 때 마다 ‘이들이 저번에 본 그 그룹인가’ 하는 의심을 부여하기도 했다. 앨범을 들으면서 의아함은 점점 더 거대해진다. 이 도드라진 신인밴드는 공연과 음반의 간격이 넓다. 대체로 신나는 곡을 뼈대로 했던 실연(實演)과 달리 앨범은 침착하고 숙성되었다. 라이브만을 본다면(그것이 단독공연이 아니라면) 이들을 오해할 확률이 크다.

|

|

연초에 발표한 EP에 이어 내놓은 정규앨범은 이들의 왕성한 소화력과 식성을 보여준다. 스스로 댄스와 록이 합성된 ‘매드체스터 사운드’를 지향한다고 말하는데, 이는 자신의 이름이 증명한다. 실제로 ‘바이 바이 배드맨(Bye Bye Badman)’은 맨체스터 무브먼트의 선구자 스톤 로지스(Stone Roses)의 곡에서 따왔다. 데뷔 후에 끊임없이 지적당하고 있는 오아시스의 유사치도 간과할 수가 없다. 특히 리암 갤러거(Liam Gallagher)의 신경질적이고 앙칼진 창법이 (때때로 공연에서도 보컬 정봉길은 리암과 비슷한 뒷짐 지기를 보여주기도 한다.) 심증을 더욱 굳히고 만다.

장르 파헤치기나 유사 아티스트를 비교하는 것은 아티스트에게도, 필자의 입장에서도 달가운 일은 아니다. 이것은 음반을 듣는데 그다지 생산적이지도 않고 ‘제 2의’, ‘한국의 OO’ 같은 결박을 씌우는 작업이 되기도 한다. 그럼에도 불구하고 앞서 긴 문장을 할애한 것은 오아시스와 브릿팝의 직접적인 유사성을 부정할 수 없기 때문이다. “영국인의 감성과 작법을 지닌 한국 밴드” 이 점은 타밴드 사이에서 이들을 도드라지는 까닭이자, 분명한 한계점이다.

비단 이들 뿐만이 아니다. 올해 등장하여 상승세를 타고 있는 신진들(예를 들면 칵스나 글랜체크 등을 꼽을 수 있지 않을까)은 ‘바이 바이 배드맨’과 비슷한 난제를 안고 있다. 여기서 1라운드가 끝나고, “록의 지역성이 과연 어떤 의미가 있는가”의 종이 울릴 참이다. 이들이 부디 도발하고, 도전하면서, 선전하기를 응원한다.

글 / 김반야(10_ban@naver.com)

3개의 댓글

추천 기사

추천 상품

필자

이즘

이즘(www.izm.co.kr)은 음악 평론가 임진모를 주축으로 운영되는 대중음악 웹진이다. 2001년 8월에 오픈한 이래로 매주 가요, 팝, 영화음악에 대한 리뷰를 게재해 오고 있다. 초기에는 한국의 ‘올뮤직가이드’를 목표로 데이터베이스 구축에 힘썼으나 지금은 인터뷰와 리뷰 중심의 웹진에 비중을 두고 있다. 풍부한 자료가 구비된 음악 라이브러리와 필자 개개인의 관점이 살아 있는 비평 사이트를 동시에 추구하고 있다.

![[더뮤지컬] "판단 아닌 사랑을"…13년 만에 돌아온 <위키드> 내한](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250516-241e35cf.jpg)

![[더뮤지컬]비인간 존재들이 보여주는 공생의 윤리](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250428-db97d83a.jpg)

날도래

2012.01.31

천사

2012.01.14

앙ㅋ

2012.01.06