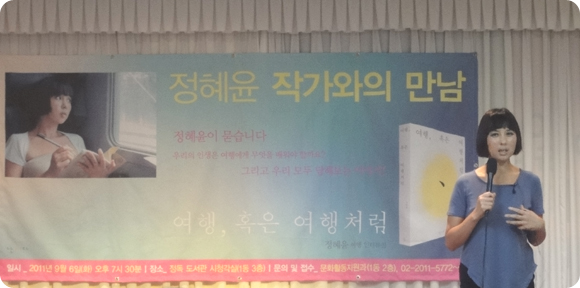

책을 좋아하는 사람들이 세상을 구원할 것이다 - 정혜윤『여행, 혹은 여행처럼』

『여행, 혹은 여행처럼』은 정혜윤이 여행을 주제로 쓴 새로운 형태의 인터뷰집이다.

2011.10.12

|

에세이스트 CBS 정혜윤 피디의 첫 질문은 이렇다. “우리는 여행에서 어떤 삶의 지혜를 배울 수 있을까?”『여행, 혹은 여행처럼』은 그녀가 여행을 주제로 쓴 새로운 형태의 인터뷰집이다.

|

|

한 번도 고향을 떠나지 못한 그러나 모두가 잠든 깊은 밤마다 어디론가 여행을 떠나는 할머니들, 해마다 캄보디아로 떠나는 사진작가, 어느 새벽 고향을 떠나 서울로 온 외국인 노동자, 시를 쓰러 서울에 올라온 시인, 나무를 보러 다니는 나무 박사, 우리의 눈에는 결코 보이지 않는 반딧물을 보러 여행을 다니는 진딧물 박사, 지도를 그리러 여행을 다니는 지도 제작자, 라틴어를 읽는 시간 여행자, 나는 이들과 대화를 나눴다. (p.17)

정독도서관에 마련된 연단에 선 작가들은 그곳만이 가지고 있는 특별한 느낌이 있다고 말한다. 정혜윤 피디는 도서관의 이미지를 카뮈의 소설에서 찾았다. 카뮈의 소설『최초의 인간』에는 가난한 가정의 소년이 나온다. 마을에는 예의 도서관이 있다. 소년은 친구와 매주 금요일에 도서관에서 책을 빌린다. 그리고 가로등 불빛에 비추어서 책을 읽는다. 소년은 책을 읽으면 다른 세상이 열리는 것 같다고 말한다.

“여행을 한다는 것은 감각이 활짝 열리는 상태에서 주는 인상들을 느끼는 행위라고 생각해요. 제가 이 책에 적은 사람들은 제 영혼을 만든 사람이에요. 그런 의미에서 처음에는 ‘너는 내 영혼이 되리’ 라는 제목으로 내고 싶었는데. 편집자의 만류로 지금의 제목이 되었죠(웃음). 문을 두드려라, 그러나 열리지 않을 수 있다고 생각해요. 하지만 연결될 수는 있죠. 말하자면 그런 신념으로 쓴 책이에요. 우리가 성공할 수 없고, 이룰 수 없다고 하더라도 원하는 인간은 될 수 있다는 신념.”

그녀는 이 책을 읽기 전에 여행기에 대한 고정관념을 버려 줄 것을 요구했다. 우리가 상상하는 여행기. 즉 ‘무얼 먹었고, 어디를 갔다’는 식의 여행기가 아니라는 것이다. 상품으로 여행을 가는 게 아니지 않느냐고 되묻는다. “여행을 가면 끝없이 감각을 열고 궁금해 하죠. 일상에서는 그런 여행자의 태도로 살지를 못하잖아요. 충고나 훈수가 있는 여행기는 본래 여행자의 태도에서 어긋난다고 생각해요.”

|

그녀에게는 책을 좋아하는 사람들이 세상을 구원할 거라는 믿음이 있다. 그들 옆을 지나가는 사람들에게 손을 내밀 수 있는, 공감하고 상상하는 능력이 그들에게는 있기 때문이다. 드라마를 보는 것과 책을 읽는 것의 차이는 상상력이다. 그때 공감이 발생한다. “공감이 중요한 이유는 이 문장에 있어요. ‘세상은 만인이 만인에게 갖는 투쟁이다’ 이 때, 유일한 무기가 공감이죠. 동시에 한 사람이 한 권의 책이라고 가정하고 그 사람을 재단하고 전형적이라고 처리해 버리지 않는 것도 굉장히 중요한 일인 것 같아요.”

특수한 개인에게 일어난 일을 보편성을 보려고 할 때 ‘힘’이 발휘된다. 그녀는 이 책에 문장을 엮어 가면서 가장 공을 들인 부분도 바로, 그 지점이라고 말한다.

“책에는 충북 음성에 사는 80살 먹은 할머니의 이야기가 있어요. 제가 그 이야기를 처음 발견한 지면은 신문에 한 단신이었죠. 음성에 사는 한 할머니께서 노인 복지관에 다니면서 시집을 냈다는 짤막한 기사였어요. 그 시집의 제목은 ‘벌’이었고, 시의 내용은 ‘나비 날아드니 열매 맺는다’는 식의 어렵지 않은 일상의 언어로 이루어진 시집이었죠. 오랜 시간 동안 문맹이었던 할머니는 군에 간 남편의 ‘잘 있어 달라’는 편지도 쉽사리 읽을 수가 없었어요. 노인복지관에서 한글을 3년간 배운 할머니는 오십 년 만에 편지 답장을 썼다고 해요. 그때는 답장을 쓰지 못해서 죽고만 싶었다면서요. 편지에는 ‘여보, 고마워요. 사랑해요’라고 적었다고 해요. 노인복지관을 졸업하기 싫었던 할머니가 가게 된 곳이 시창작반이었죠.”

그녀는 순수한 기쁨을 잊어버렸던 순간을 떠올렸다. “우리에게 시간이 주어지고, 이를테면 모든 조건이 주어지면 모든 과업을 할 수 있을 거라고 생각하지만, 결국은 겨우 얻어 지는 시간에서 많은 것들을 해내기 마련이잖아요. 우리 할머니들은 글자에 눈이 멀어 있지만, 우리는 무엇에 멀어있는가 를 생각해 보게 되었어요. 농부가 밤에 자지 않고, 책을 읽고 글을 쓴다면 그 밤은 어떤 시간일까요.”

|

“하루 종일 일을 하고 지친 누군가가 밤에 잠깐 하고 싶은 일을 한다면 그 사람의 전체 생을 어떻게 바꾸어 놓을까요.” 어떤 철학자는 그 밤의 시간을 ‘침입의 시간’이라고 규정했다. 전업시인이 시를 쓰는 것과 프롤레타리아가 쓰는 시는 어떻게 다를까. 또한 노동하는 사람이 시를 쓰고, 소설을 쓴 다면, 그들의 생을 어떻게 바꿔 놓을 것이며 어떤 이야기를 할 수 있을까.

그녀는 초대 손님, 소모뚜를 소개했다. 버마 이주민 활동가로 이주노동자 음악밴드 ‘스톱 더 크랙다운(Stop the crackdown’의 멤버로 이 책의 제 8장 ‘모든 것을 다 할 수도, 모든 것을 다 가질 수도 없다’의 주인공이기도 하다.

그는 열 아홉살 나이에 버마를 떠나 한국으로 왔다. 어린 아들을 먼 곳으로 보내야하는 그의 부모는 소모뚜에게 ‘참으라’고 말했다. “고통스러운 것도 참아야 하지만 좋은 것도 참아야 한다는 뜻이었죠. 권력을 가지고 자기 멋대로 행사하는 사람들이 많은데, 정의를 위해서는 참지 말라는 이야기도 해주셨어요.”

“지금 저에게는 한국인을 봐도, 버마 사람을 봐도 명칭뿐이죠. 인간은 다 똑같다는 것을 압니다. 여러분은 웃고 있는데, 제가 울지 않습니다. 모두 같다는 것이죠. 저는 다른 나라로 가는 것만이 여행이 아니라 태어나고 죽는 것도 여행이라고 생각해요. 지금은 한국에서 태어났지만 전생에는 버마에서 태어났을 수도 있겠죠. 많은 분들이 이 자리에서 저를 처음 만나셨다고 생각하겠지만, 아닐 줄 모르죠.” 소모뚜는 97년도에 제때 월급을 주지 않는 사장님을 생각하며, 만든 노래. ‘월급날’을 불렀다.

소모뚜의 노래가 끝나고 그녀의 이야기가 다시 이어졌다. “에코가 주장하기를 어떤 책이 내 방에 있으면 머지않아 그 책이 ‘내 것’이 된다고 했죠. 그런 신비로운 일이 정말로 일어난다고 믿고 있어요. 한권의 책을 읽었을 때, ‘이렇게 살아봐야겠다’는 결심하는 순간이 중요하다고 생각합니다. 어떤 사람이 어떤 책을 읽고 있느냐로 그 사람을 설명할 수 있게 된다는 것이죠.”

한 사람이 읽은 책에는 패턴이 생기게 마련이다. 책을 읽는 문제는 이 사람은 어떤 문제를 던지고, 어떻게 답을 찾아가는가가 중요하다. 그래서 책은 벗이고 스승이다. 그녀는 “한권의 책이 답을 주지 않기 때문에 우리는 끊임없이 여행자가 되는 것 같다”며, “이 책에 나오는 분들이 신기해서 인터뷰를 한 게 아니라 깨달음을 주기 때문에 인터뷰를 한 것”이라고 말했다.

|

다른 삶이 우리에게 왜 필요할까. 그녀의 대답은 “다른 삶을 통해 우리의 상황을 볼 수 있기 때문”이었다. 이어서 프랑스의 몽셀미셀에서 겪었던 일화를 소개했다. “밤이 되면 파도가 밀려와 육지였던 곳이 섬이 되는 관경을 볼 수 있는 곳이에요. 파도가 거친 곳으로 유명하죠. 저는 늦은 시간에야 그곳에 도착하게 되었죠. 이미 수도원은 바다에 잠겨있었죠. 산책을 하던 중에 수도원 꼭대기에 별이 소리를 내며 나타나는 관경을 목격했어요. 그 옆에 또 하나의 별이 생겼고, 연이어서 별이 두 개씩 켜지더니 별들의 활주로 같은 것이 나타났어요. 별들이 무지개처럼 나타난 것이죠. 우주에 대단한 사건이 일어난 줄 알았어요. 한국에 와서 천문학자에게 제보를 했죠. 근데, 그게 사실은 은하수였어요. 그분이 은하수는 흔한 일이라고 덧붙여 주었죠(웃음). 당시의 흥분은 대단했어요. 존재하고 있는 것이었는데 내가 못 보던 것이었으니까요. 그 구절이 생각났습니다. ‘보이는 것이 사라지니 보이지 않는 것이 나타났다.’”

|

수많은 책을 읽는 이유는 그 책이 아니면 알 수 없었던 사건과 이야기, 태도를 알기 위해서이기도 하다. 다른 것들을 알게 되는 것이 곧, 책 읽기인 셈이다. 그녀는 자기 자신이 신기할 때가 있다고 말한다. ‘이런 인간’이 되지 않을 확률이 더 높았을 것이기 때문이다. 어떻게 나는 내가 되었을까. “인간은 누구나 겨우 인간이 된다는 말이 있죠. 가까스로 인간이 되었을 때, 너무나 숙연해집니다. 책을 사랑하는 마음, 삶을 사랑하는 마음. 그리고 내 곁을 스쳐가는 사람을 함부로 처리하지 않는 마음 그것이 여행자의 마음으로 살아가는 게 아닐까 생각해요.”

그녀는 ‘공감이 우리를 구원할 것’이라는 굳은 믿음으로 언제나 누군가의 말을 들을 준비가 되어 있다고 말한다. 여행, 혹은 여행처럼.

8개의 댓글

추천 기사

추천 상품

필자

채널예스

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[더뮤지컬] 14년 대장정의 끝…뉴욕에서 만난 <슬립노모어>](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250901-447a2817.jpg)

![[번역 후기] 다와다 요코 Hiruko 3부작 완결을 축하하며](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/03/20250328-73be649d.png)

phk1226

2012.05.14

앙ㅋ

2012.03.25

etjmcp25

2011.10.30

더 보기