파리 지하철이 종이 티켓을 고수하는 이유

전자파일은 한 순간 날아갈 위험성이 있다. 하지만 전자파일을 관리하는 방법에 익숙하다면 꼭 위험성만 있지 않다.

2011.09.22

이번 여름 파리에 연구소에서 머물 때의 일이다. 연구소는 3층 건물로 약 100명 정도의 연구원이 일을 했다. 하루는 논문을 프린트를 하고 싶어서 프린터를 찾았으나 한 곳밖에 없었다.

“프린트도 안하고 일을 어떻게 한단 말인가?!”

처음 생각과는 달리 시간이 갈수록 나도 프린터로부터 멀어졌다. 될 수 있으면 문서를 만들지 않았다. 기차표라든지 꼭 필요한 서류만 프린트를 하고 전공 관련 논문이라든지 서류는 파일로 해결했다. 연구소에 있는 모든 사람들이 그렇게 하니 불편한 점은 없었다.

|

|

습관적으로 프린트를 해서 종이문서를 보관한다는 것은 관성이다.

전자파일은 한 순간 날아갈 위험성이 있다. 하지만 전자파일을 관리하는 방법에 익숙하다면 꼭 위험성만 있지 않다. 종이의 경우는 지구환경뿐만 아니라 보관에 문제점이 많다. 내 책상 위에 있는 서류뭉치를 보면 알 수 있다. 언젠가 버려질 때를 기다리며 연구실 구석구석을 차지하고 있는 종이뭉치들. 누가 몰래 버려도 모르는 서류뭉치들. 이런 종이 사용을 억제하는 방법 중 최고는 프린터를 없애는 것일 수도 있다는 생각을 해본다.

파리의 지하철엔 아직도 30프로가 종이 티켓을 사용한다.

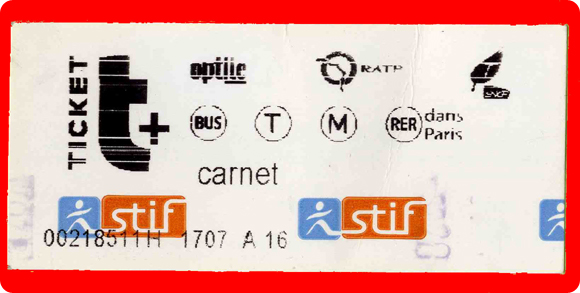

파리의 연구소와는 달리 파리지하철은 아직도 종이 티켓을 사용한다. 지하철 표는 한 번 사용하면 버려야 한다. 파리지앵 70프로 정도는 교통카드를 사용한다. 하지만 여전히 많은 사람들이 아직도 종이로 만든 티켓을 사용한다. 교통카드가 없는 사람들은 사람이 붐비는 금요일 오후 지하철역, 티켓을 사기 위해 줄을 서는 대만 해도 30분이 걸린다. 이럴 때를 대비해 10장 값을 주고 11장을 살 수 있는 꺄르네 티켓도 있지만, 제일 급할 때 떨어지는 것이 이 표다.

파리에서는 지하철 표를 갑자기 검사한다. 지하철 표가 없으면 거금의 벌금을 물어야 한다. 이런 상황에 슬그머니 사라지는 것이 종이로 된 지하철 표다. 아니 갑자기 표가 어디로 간단 말인가?! 주머니가 있는 곳과 가방 사이사이를 한참을 뒤지다 보면 한심한 생각이 들곤 한다.

‘이런 종이딱지 같은 표를 왜 지금까지 이런 선진국에서 사용한다 말인가?!’

첨단 기술과 경제논리

서울은 종이표가 사라지고 RFID 기술을 이용한 교통카드를 사용한다. RFID(Radio Frequency Identification) 기술이란 전파를 이용해 일정 떨어진 곳에서 정보를 인식하는 기술을 말한다. 태그와 판독기가 있어 서로 정보를 교환한다. 태그인 교통카드는 안테나와 집적회로로 이루어지는데, 집적회로 안에 정보를 기록하고 안테나를 통해 판독기에게 정보를 보낸다. 우리가 사용하는 교통카드가 RFID 태그인 것이다. 쉽게 말해, 바코드로 기록된 카드정보를 전파로 주고받는 것이다.

RFID가 바코드 시스템과 다른 점은 정보를 전달하기 위해 슈퍼마켓처럼 빛을 이용하거나 자석신호가 담긴 카드를 긁어서 판독하는 대신 전파를 이용한다는 점이다. 바코드 판독기처럼 짧은 거리에서만 작동하지 하지만 RFID는 일정 먼 거리에서도 태그를 읽을 수 있다. 심지어 사이에 있는 물체를 통과해서 정보를 수신할 수도 있다. 지갑 속에 교통카드를 읽을 수 있는 이치와 같다. 최근에는 RFID 기술을 이용해 도축장에서 돼지 삼겹살 목살 등심 등을 자동으로 잘라내 포장까지 마무리하기도 하고 수천 개의 물품을 분류하기도 한다.

|

파리의 지하철은 왜 아직까지 종이표를 사용할까?

그 이유는 경제성이 있지 않나 생각한다. 서울시에서 종이표를 없애고 1회용 교통카드를 도입했다. 서울에서 판매된 교통카드는 연간 2억 건이 넘는다. 1회용 교통카드가 하루에 만 건 정도가 회수되지 않는다고 한다. 이 비율이 3.3%가 되고 하루 평균 1만 장 정도가 미 회수된다. 교통카드의 발급 보증금은 1장당 500원인 데 비해 카드를 제작하는 데 드는 비용이 1장당 659∼743원이다. 따라서 미회수 되는 만큼 손실이 누적된다. 1장당 159원이 손해는 연간 5억7154만원의 손실을 가져온다.

파리는 서울보다 작은 도시지만 인구밀도는 서울보다 높다. 파리의 지하철 노선은 우리보다 더 치밀하고 역도 더 많다. 파리 지하철도 서울처럼 일회용 RFID 교통카드 시스템을 설치 한다는 것은 가능한 일이겠지만, 아직 종이 티켓을 버리지 않고 사용한다는 것은 경제논리 아닌가 생각해본다. 손해 보면서까지 비싸게 만들어 뭐가 더 좋아지겠느냐의 문제 아닐까? 지금도 아무 불편 없고 모든 시스템이 고장 없이 움직이는데 첨단기술이라고 해서 애써 바꿀 이유가 있을까?

세상의 기술은 하루가 다르게 변해가고 있다.

그 변화의 스텝이 디지털 세상처럼 너무 가파르다. 최근 근접장 통신(NFC, near field communication) 방식을 이용한 전자태그 방식이 도입될 예정에 있다. NFC는 13.56Mz 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 근거리 무선통신 모듈로 10cm의 가까운 거리에서 단말기 간 데이터를 전송하는 기술이다. NFC는 모든 교통카드를 기본으로 금전 결제뿐만 아니라 슈퍼마켓이나 일반 상점에서 물품 정보, 여행 정보 전송, 교통, 출입통제, 잠금장치 등에 광범위하게 활용될 것이다. 단순히 RFID 기술을 활용한 기술에서 범위의 차원이 달라진다.

NFC 통신 기능이 첨가된 스마트 폰이 나오게 되면 세상은 또 한 번 변화할 것이다. 지갑에 가지고 다니는 수많은 플라스틱 카드와 포인트 카드도 한 순간에 사라질 것이다. 카드 별로 챙겨서 포인트를 쌓는 고민은 단말기를 가까이 대는 순간 해결될 것이다. 동시에 지금 사용하고 있는 교통카드나 플라스틱 신용카드도 한 순간에 세상에서 사라질 것이다. 기존의 틀을 깨고 스마트한 기술로 갈 수 있는 원동력의 핵심은 많은 사람들이 그 기술의 모던함을 인정하는 데 있다. 또 그 기술로 인해 지구의 환경을 보호할 수 있다면 우리가 가야 할 방향 아닌가 생각을 했다. 하지만 그 길로 모든 사람이 일사분란하게 움직일 필요는 없지 않을까?

◆ 에필로그

친한 사람이 파리에 왔다. 서울에서 가지고 온 지하철 표라며 지갑에서 꺼내 보여줬다. 9년 전에 산 표인데, 개찰구에 넣어봤는데 통과가 됐다.

“야, 되네!”

저절로 박수가 쳐졌다. 파리의 지하철은 110년이 되어간다. 지금까지 사용되고 있는 종이표를 만든 것은 40년 전이다. 언제까지 이 종이표가 파리지하철에서 사용될까?

어떤 세상이 편하고 좋은 세상이라고 판단할 수 없지만, 살기 좋은 세상은 디지털처럼 각이 서지 않은 아날로그처럼 부드러운 공존의 세계가 아닐까? 앞선 사람, 걸어가는 사람, 뒤쳐진 사람, 뒤도 돌아보지 않고 뛰어가는 사람. 이런 사람들이 아무 불편함 없이 살아갈 수 있는 세상이“첨단기술”의 세상 아닐까 생각해본다.

8개의 댓글

추천 기사

필자

이기진

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[에디터의 장바구니] 『과학하는 마음』 『영릉에서』 외](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251022-a6af176f.jpg)

![[윤경희 칼럼] 인 메디아스 레스 II (사건의 한가운데서 II)](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250918-ac1ea350.jpg)

![[리뷰] 본래의 마음을 아는 법](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250225-fe092000.jpg)

prognose

2011.12.26

pinesmel

2011.12.05

앙ㅋ

2011.11.21

더 보기