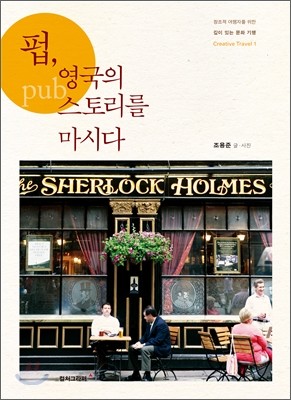

‘펍(Pub)’, 영국을 말하는 또 다른 그 곳 - 『펍, 영국의 스토리를 마시다』

2011.06.08

| |||||

‘영국’하면 떠오르는 것들이 몇 가지 있다. 축구, 비틀즈, 해리포터, 빨간색 이층버스, 왕실 등등. 그리고 빼놓을 수 없는 것이 바로 ‘펍 Pub’이다. 가보지 않고서야 알 수 없지만 영화나 티비 속에서 본 맥주 한 잔 들고 서서 이야기하고, 축구를 응원하는 영국인들의 모습이 결코 낯설지가 않다. 나도 그 분위기 속에 한 번 어울려 봤음 싶기도 하고.

『펍, 영국의 스토리를 마시다』의 저자는 기자로 활동하며 여러 나라를 다니다 영국에서 우연히 ‘펍’에 대해 관심을 갖고 본격적으로 ‘펍’에 대한 연구와 함께 ‘펍’을 따라 여행을 시작한다. 어느 나라나 그 나라의 독특한 술 문화가 있다. 영국의 ‘펍’ 문화도 거슬러 올라가다보면 500년이 넘는 역사를 지닌 ‘펍’이 아직까지 실제로 존재하고 있다고 한다. 100년, 200년이 넘은 ‘펍’은 부지기수라니.

‘펍’의 정식 명칙은 ‘퍼블릭 하우스(Public House)’ 다. 우리 말의 선술집, 맥주집으로 통하지만 영국인에게 ‘펍’은 원래 단어 그대로 ‘공공장소’의 기능을 담당해왔다고 한다. 최신 뉴스나 가십, 여론을 나누고 토론을 벌이는 정치 마당이자, 퇴근 후 피로를 잊기 위한 노동자들의 휴식처로 그렇게 늘 함께 있었다. 그래서 그 속에는 영국의 역사와 문화가 고스란히 반영되어 변화되어왔다.

저자는 먼저 ‘펍’의 간판에서 그것을 찾아냈다. 문맹률이 높았던 노동자들을 위해 그림만 봐도 이 곳이 술집임을 알 수 있도록 해야 했고, 그 문양은 시대에 따라 지역에 따라 그 특징을 달리했다. 종교의 영향이 막강했던 시기에는 양, 열쇠, 심지어 수도승이 그려져 있는 간판暫 생겨났고, 왕의 세력이 강해지면서부터는 ‘교황의 얼굴’은 내려가고 ‘왕의 얼굴’이 간판에 올라가기도 했다니, 보기만 해서는 이해할 수 없던 ‘펍‘의 간판에 대한 궁금증들이 풀리는 것 같다.

‘펍’에 영국인들의 삶이 묻어있듯 영국의 유명한 예술가들도 바로 이 곳에서 그들의 예술을 꽃피웠다. 영국인들이 사랑하는 ‘셜록 홈즈’를 쓴 코난 도일이 자주 다니던 호텔 근처에는 ‘셜록 홈즈’ 펍이 들어서고, J.R.R. 톨킨의 ‘반지의 제왕’, C.S. 루이스의 ‘나니아 연대기’도 펍이 없었다면 태어날 수 없었을 거라고 말한다. 비틀즈와 엘튼 존 역시 펍을 사랑한 뮤지션이었다.

어느 나라를 여행하든 그 나라의 문화에 흠뻑 젖어 돌아 볼 수 있다면 오래도록 잊지 못할 여행이 될 것만 같다. 책장을 덮고 나니 ‘펍’을 따라 영국을 여행하는 꿈을 살짝 꿔보게 된다. 그 전에 먼저 퇴근 길 맥주 한 잔이 더 간절할 것 같긴 하지만 말이다.

| |||

| |||

5개의 댓글

추천 기사

추천 상품

필자

채널예스

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[리뷰] 희곡을 읽는 일](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250903-3045c35e.jpg)

![[큐레이션] 음식 덕후의 참고서](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/05/20250523-0fe5c71d.png)

![[큐레이션] 술과 인류](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250424-bcebf06a.png)

![[Read with me] 강동원 “세상에 없는 이야기를 좋아해요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241206-50501154.jpg)

tvfxqlove74

2013.05.31

앙ㅋ

2011.12.30

콩

2011.06.14

더 보기