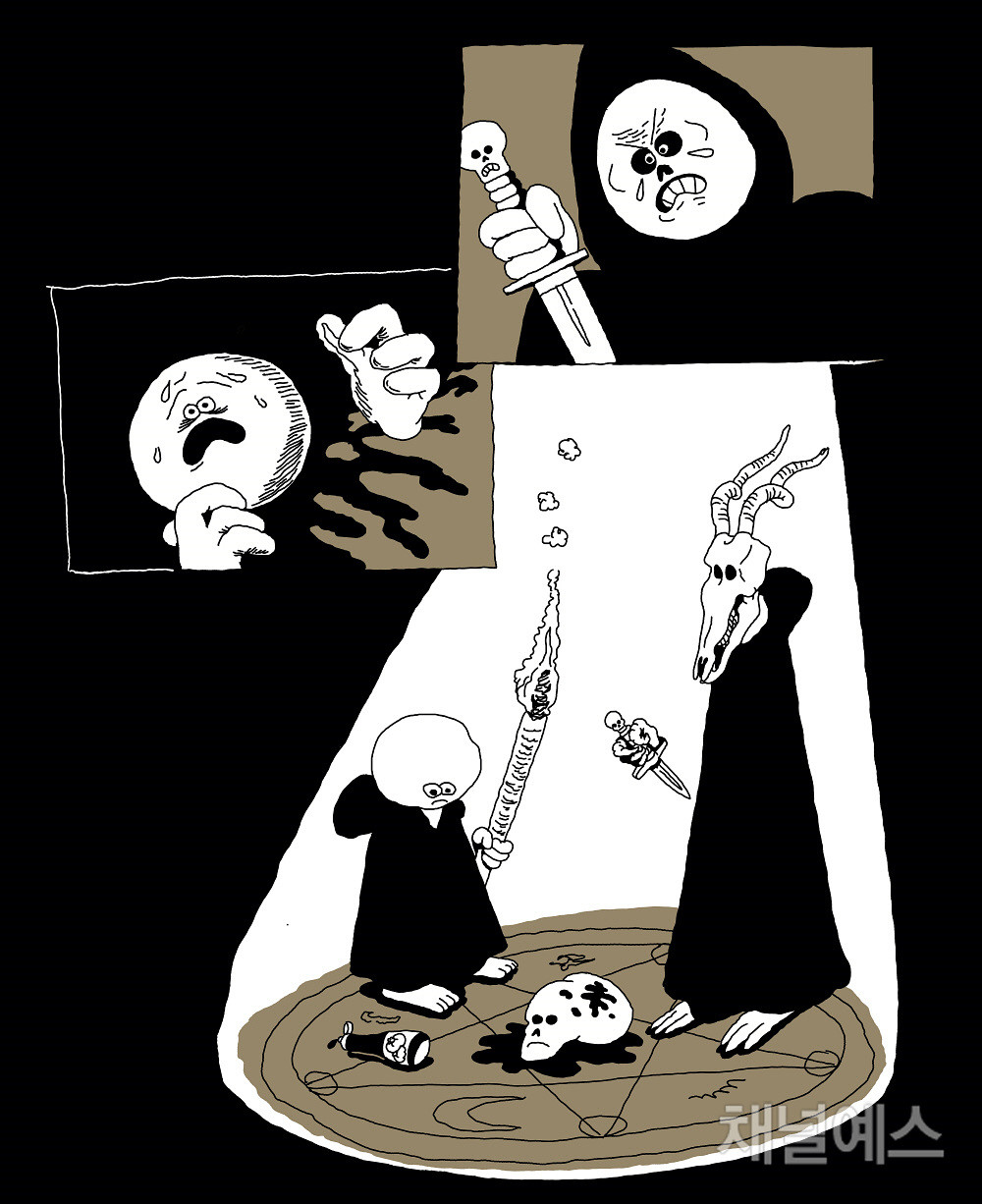

그림_이희찬

그림_이희찬

주인공은 어둠에 잠긴 지하실을 내려다보고 있다. 갑자기 전등이 꺼지고, 어둠 속에서 흰 손이 나타난다. 이어서 들리는 손뼉 소리.

영화 <컨저링>의 한 장면이다. 장르를 가리는 편은 아니지만, 가장 좋아하는 장르를 고르라면 역시 호러다. 왜 좋아하냐고 묻는다면 사실 할 말이 없다. 좋으니까 좋은 거지. 로맨스나 스릴러, 판타지를 좋아한다고 답하면 질문하지 않는 사람들이 호러를 좋아한다고 하면 눈을 동그랗게 뜨며 왜냐고 묻는다. 교회에 오래 다닌 어떤 지인은 나보고 신성모독적인 취향(...서양 호러에 악마가 많이 나온다는 이유에서였다. 하지만 대부분은 그들을 퇴치하는 게 주 스토리인데)을 가졌다고 했고, 또 지금은 얼굴조차 기억나지 않는 누군가는 정상인들은 그런 걸 즐기지 않는다며, 집안도 화목한 애가 그런 걸 왜 보냐는 차별과 혐오의 종합 세트 같은 말을 내뱉었다. 그땐 웃으며 넘어갔지만, 얼굴은 잊어버렸는데도 했던 말은 선명히 기억나는 걸 보면 역시 앙금이 깊게 남았나 보다. 굳이 적지 않아도 되는 내용을 적은 건 각지의 호러 매니아들에게 일러 바치기 위해서가 맞다.

어쨌든 이런저런 수모에도 불구하고, 나는 여전히 호러를 좋아한다. <아메리칸 호러 스토리> 시리즈의 열혈한 팬이고, 공포 영화가 개봉하면 꼭 영화관에서 보려고 한다. 작년에 가장 인상 깊게 보았던 드라마 3종은 프랑스산 호러물 <마리안>과 <블라이 저택의 유령>, <어둠 속의 미사>. 입소문을 탔던 대만 영화 <주(呪)>와 <반교>도 재미있게 봤다. 그런데 날이 갈수록 나의 취향에 의문이 든다. 유령이, 살인마가, 괴물이 나온다고 전부 호러인가? 나는 호러를 좋아하는 게 맞나? 의문은 내가 아무 생각 없이 "헤헤, 전 호러가 좋아요!"라고 말하면 따라붙는 질문에서 시작되었다.

"그럼 잔인한 것도 잘 보시겠네요? 잔인한 거 좋아하세요?"

'호러 = 잔인한 거?'

그럼 난 조금 전과는 사뭇 다른 소심한 목소리로 답한다.

"잔인한 건 잘 못 보는데요..."

답하고 나면 나 역시 머쓱하다. 꼭 내 취향에 당당하지 못한 기분이 들기 때문이다. 하지만 사실인걸.(앗, 여기서 잘 보고 못 보고의 기준은 어디까지나 상대적이다. 피만 튀어도 비명을 지르는 친구들에 비하면 분명 잘 보는 편이지만, 무수한 호러 매니아들에 비한다면 자신이 없다) 어째서 대부분의 사람들이 호러 장르와 잔인함을 동일 선상에 놓게 된 것일까? 물론, 타 장르보다 선혈이 난무하는 씬이 자주 등장하기는 하지만, 그리고 각종 B급 고어물이 유행하던 시기가 있었지만, 그 자극적인 일부가 호러 장르의 본질은 아니다. 사전에 호러를 검색하면 '공포를 유발하는 장르'라고 나온다. 공포를 유발하기 위해 잔인함이 필수적이냐 묻는다면 대답은 역시 NO. 분위기나 연출만으로도 충분하고, 실제로 몇 년 전 공포 영화 대란을 일으켰던 오컬트물 <컨저링>에서 제일 무서운 부분은 어둠 속에서 나타난 흰 손이 '짝짝' 손뼉을 치는 장면이다. 고문도, 절단이나 피도 필요 없다. 내가 즐기는 것은 바로 그 분위기다. 무슨 일이 곧 벌어질 것 같은 불길함 말이다. 불길함을 감지한 인물은 불안에 잠식되고, 서서히 미쳐간다. 그리고 난 미친 캐릭터를 좋아한다. 좋아하는 분위기에 좋아하는 캐릭터가 높은 확률로 나오는 장르를 좋아하는 건 당연한 거 아닌가?

위에 언급한 드라마 <마리안>에는 미친 두 여자가 나온다. 악령 '마리안'과 그를 대적하는 주인공 '에마'이다. 내 머릿속 진열장 '호러-오컬트' 코너에 최근 자리 잡은 따끈따끈한 캐릭터들이기도 하다.

에마가 어렸을 때, 에마는 집 마당에 뚫린 구멍은 발견한다. 잔디밭 구석에 뚫린 구멍은 아주 작고, 까맣다.

"가까이 와, 에마."

그 조그만 어둠 안에서 누군가 속삭이는 듯 말을 걸어온다.

"좀 더 가까이."

이름을 불린 에마는 귀를 기울인다. 목소리가 들린다. 왜인지는 모르겠지만 그 텁텁한 목소리의 주인은 아주 아름다울 것 같다.

"에마, 너와 이야기하기 위해 흙을 먹었어. 내 입은 아주 더러워졌어. 그러니 내 이야기를 들어."

마리안의 목소리다.

악령이 나오는 서양 오컬트물에는 종종 마녀사냥으로 억울한 죽음을 당한 원혼이 등장하지만, 그중에서도 마리안은 아주 지독하다. 이 장르에서 금기를 깨는 게 보통 인간이라면, 마리안은 먼저 말을 걸기 위해 제 입을 더럽히며 흙을 먹어 치운다. (무려 수백 년 동안!) 악한데 성실하고 능동적이기까지 한 악령을 인간이 어떻게 이긴단 말이야? 마리안은 에마를 압박하기 위해 악행을 거듭하고,(심지어 마리안은 힘도 세다. 장사가 따로 없다) 에마는 마리안으로부터 소중한 사람들을 지키기 위해 스스로 그들을 끊어낸다. 그들이 자신을 더이상 사랑하지 않도록 미친 짓을 거듭하면서. 그리고 제 손으로 끈을 자르는 상실을 거듭하며 진짜로 미쳐가는 것이다. 이 불길하고 끔찍한 사랑과 광기의 굴레라니. 지키기 위해 미치는 걸 감수하는 캐릭터를 어떻게 사랑하지 않을 수 있을까?

절박한 건 마리안도 마찬가지다. 마리안의 욕구는 단 한 가지다. 아이를 가지고 싶다는 것. 그건 아마도, 너무 외롭기 때문이다. 한때 품고 있던 모든 걸 잃고 차가운 흙 밑에서 완전히 잠들지도 사라지지도 못한 채 홀로 존재하는 것이. 마리안은 하나가 아닌 둘을 원한다. 분노와 원한에 잠겨 썩어 문드러진 몸이 아닌 따뜻한 피가 도는 새로운 몸을 원한다. 결국, 이 클래식한 오컬트물은 외로움과 사랑에 가지를 대고 있는 것이다.

저 두 캐릭터는 내가 호러 장르를 즐기는 이유, 그 자체이기도 하다. 같은 장르는 아니지만, 좋아하는 영화인 <미스 홍당무>에는 이런 대사가 나온다.

"사람이 비정상적인 행동을 할 때는요, 그럴만한 이유가 있잖아요, 선생님!"

그렇다. 이 장르 안에 난무하는 미친 사람들도, 한때 사람이었던 나쁘거나 불쌍한 유령들도, 그들의 이해 불가한 선택에도 전부 어떤 이유가 있지 않을까?(물론, 호러 장르에 유령만 나오는 건 아니다. 살인마, 크리처 등등도 있지만 이는 다음 기회에 이야기해 보겠다) 유령이란 결국, 지금 우리에게서 몸을 빼고 혼만 남은 형태다. 붙잡아주는 몸이 없으니 뿔뿔이 흩어졌어야 할 것들이 한데 남아 수십 년, 수백 년을 존재하고 있는데, 그 감정이란 얼마나 지독할까? 게다가 흐르는 강이 아니라 늪지대가 된 기억과 감정은 고이다 못해 썩어 들어갈 것이다. 이 농도 짙은 원념을 맛보는 게 즐겁다 한다면, 역시 조금 악취미일지도 모르겠다.

마지막으로, 이 글을 쓰면서 알게 된 것이 있다. 내가 위와 같은 이유와 더불어 일종의 자해처럼 이 장르를 즐기고 있다는 사실이다. 경장편 『스노볼 드라이브』 속 주인공 '모루'는 최악을 상상하는 버릇이 있는데, 이는 내 성격이기도 하다. 걱정을 사서 하는 내가 현실의 불안과는 거리를 두면서 '불길함' 그 자체를 즐길 수 있는 이 장르를 좋아하게 된 건 당연한 일 아닌가 싶다.

그리고 하나 더. 혹시라도 드라마를 보게 될 분들을 위해 몇 자 남긴다. 드라마 <마리안>의 백미는 초반부에 등장하는 할머니 캐릭터의 비주얼이다. 주인공 배우는 크리스틴 스튜어트를 닮았다. 중간쯤에 '쟤 정말 왜 저래?' 싶은 짓을 하는데 한 번만 참고 봐주세요. 주인공을 이해하게 되는 지점이 <마리안>의 매력이랍니다. 현재 넷플릭스에서 시청 가능.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

조예은

소설가. 『뉴서울파크 젤리장수 대학살』, 『칵테일, 러브, 좀비』, 『트로피컬 나이트』 등을 썼다. 스릴러, SF, 호러 등 다양한 장르에 도전하고 있다.

![[조예은의 반짝이는 진열장] 나의 컬렉팅 취미 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/8/1/a/b/81ab20655f9f86a628298111f91096ae.jpg)

![[김혜나의 술 맛 멋] 한 잔 술이 주는 기쁨 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/3/a/e/0/3ae070aec214378318b2ce4faa1e0862.jpg)

![[이유리의 짧은 소설] 오 분 동안 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/e/3/d/3/e3d3823f42a74cecbe5a46a570328d79.jpg)

![[더뮤지컬] 2025 라인업② - 시선 끄는 연극 기대작](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250110-f22ebd56.jpg)

방금

2023.02.21

윤정맘

2023.02.16

우주

2023.02.13