그림_M. B. 고프스타인

그림_M. B. 고프스타인

나의 할머니는 평생을 경기도 연천에서 살았다. 도로를 마주하고 있는 주택가의 연천목공소 바로 옆집이 나의 할머니가 60년을 산 집이다. 어릴적 명절이면 나는 할머니 집을 찾았다. 그곳에는 묘하게 생긴 재래식 화장실이 있었고 마땅히 집 안에 있어야 할 샤워 시설은 없었다. 나는 그래도 할머니 집이 좋았다. 그곳에는 할머니의 삶이 있었다. 여기저기 뚫린구멍이 보이는 모기장이나 갖가지 장이 즐비했던 장독대나 모두 할머니의 필요에 의해 존재하는 할머니만의 공간이었다. 이 집에서 할머니의 하루는 참으로 길었다. 새벽 4시면 일어나서 걸레질을 하고 쌀을 안쳤다. 동네 사람들과 공원에 모여 굳은 어깨를 돌리는 ‘맷돌체조’라는 것을 마친 후에는 늘 밭으로 향했다. 배추, 깨, 고추, 오이 등을 길러 서울 사는 자식들에게 보냈다. 불편한 다리를 이끌고 할머니는 늘 밭에 머물렀다. 한겨울을 빼고는 어김없이 그 자리에 앉아 있는 할머니에게 나 역시도 다리 아픈데 뭐하러 그러느냐고 이제는 좀 쉬라고 볼멘소리를 했다.

영원할 줄 알았던 할머니 집도 재개발의 흐름을 비껴가지는 못했다. 할머니 동네는 재개발 이슈로 들썩거렸다. 재개발이 가져다줄 변화에 주민들은 민감하게 반응했다. 하지만 할머니는 달랐다. 할머니는 집을 옮기고 싶어 하지 않았다. 동네 분들이 자식들 집으로, 읍내로, 요양원으로 흩어질 때도 할머니는 끝까지 당신의 집에 머무르려 했다. 그러나 거센 변화 앞에서 할머니가 버티는 데는 한계가 있었고, 결국 당신의 집에서 3분 거리에 위치한 작고 낮은 아파트로 이사를 했다. 가족들은 할머니가 편안한 아파트에 머물게 돼 안도했지만 할머니 마음은 그렇지 못했다. 허무했고 허망한 눈치였다. 할머니는 지금도 하루에 한 번씩 예전 집 대문을 열고 들어가 여기저기 둘러보고 나온다고 얘기했다. 겨울이면 보일러 걱정에, 장마철이면 집 잠길 걱정에 서울 나들이를 나와서도 마음이 편치 못했던 할머니였다. 할머니는 늘 급하게 집으로 돌아가곤 했다.

육아에 바쁘고 코로나19로 걱정돼 할머니를 자주 보러 가지 못했다. 명절이어도 가족들이 다 함께 모이지는 못했다. 가족들은 뿔뿔이 흩어져 두세명씩 할머니를 찾았다. 나도 이번 설에 아들과 함께 할머니를 찾았다. 그러고 보니 1년 만이었다. 그 사이 할머니의 모습은 많이 달라졌다. 눈빛은 자주 허공을 향했고, 목소리는 작아졌다. 움직임도 둔해졌다. 재개발로 인해 당신의 공간을 잃고, 그 공간을 바탕으로 반복되던 당신의 하루하루가 사라졌기 때문일까. 구순을 바라보는 할머니의 기력은 예전 같지 않았다. 눈에 띄게 늙어가는 할머니를 바라보는 마음은 서글프기만 했다.

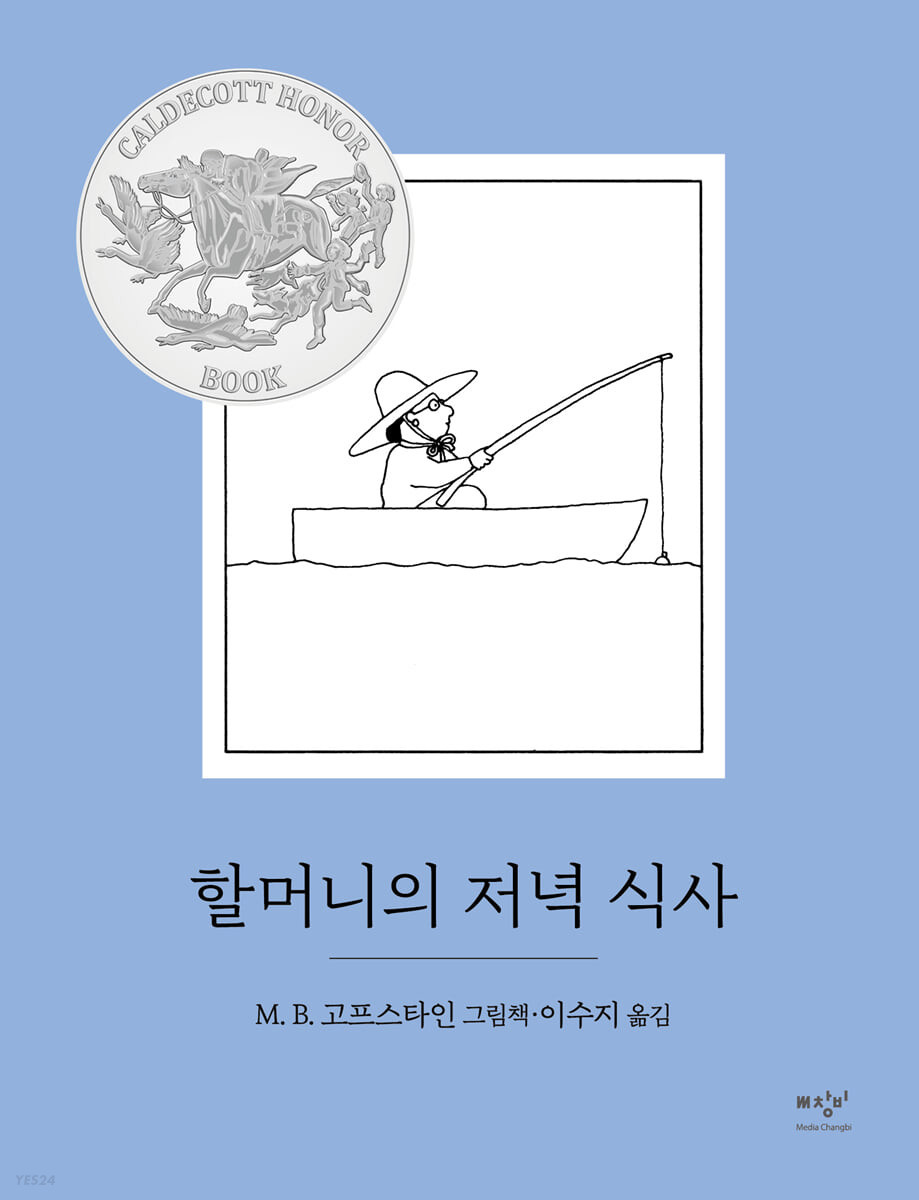

1976년에 발표된 M. B. 고프스타인의 작품 『할머니의 저녁 식사』를 우연히 만났다. 이 책에는 단순하고 명료한 노인의 하루가 담겨 있었다. 무엇을 더하지도 빼지도 않은 채 몸에 익은 그대로 반복되는 일상. 매일 반복되는 절제와 단순함이 살아 있다는 징표로 여겨졌다. 가끔은 사람에 의지하지 않고 혼자서 살아가는 삶에 대해 상상해보곤 했는데 늘 두렵다는 결론으로 생각은 마무리됐다. 하지만 그림책에 나온 노인의 삶은 두렵기보단 단단해 보였고 그래서 우아했다.

말없이 아무도 돌보지 않는 밭에 나가 묵묵히 시간을 이겨내던 할머니가 생각났다. 할머니는 주체적으로 자신의 시간과 삶을 살아내고 있었는데 당시 나는 할머니가 참 많이 못마땅했다. 왜 좀 더 편하고 쾌적한 아파트로 이동해서 편안히 살지 않을까라는 내 오랜 궁금증이 부끄럽게 다가왔다. 할머니는 당신의 오래된 집에서 밭일을 하며 당신의 삶에 자존감을 부여하고 있던 게 아닐까 짐작해본다.

그림 _ M. B. 고프스타인

그림 _ M. B. 고프스타인

오늘 홀로 계신 우리 할머니는 어떤 하루를 보내셨을까. 할머니의 저녁 식사에는 어떤 반찬이 올라갔을까. 혼자 상상해본다. 문득 할머니에게 전화를 걸어볼 생각이다. 할머니가 “밭에 왔다.”라고 하면 더없이 반가울 것만 같다. 두 시간이면 갈 수 있는 할머니의 공간으로 달려가 기꺼이 할머니의 단조로운 일상을 함께 나누고 싶다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

할머니의 저녁 식사

출판사 | 창비

문지애(작가, 방송인)

방송을 하고 글을 쓰며 애TV그림책학교를 운영하고 있다.

![[문지애의 그림책 읽는 시간] 결국 나는 무엇도 버리지 못했다 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/1/f/d/9/1fd9a14ca61240933ce613bd35002344.jpg)

![[문지애의 그림책 읽는 시간] 정직하게 삶을 관통한 책 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/8/7/f/2/87f24b9061f81c9db6891c2029b708f8.jpg)

![[예스24 만화 MD 신은지 추천] 드라마의 감동을 만화로, 만화의 전율을 영화로! | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/2/6/8/3/2683d27857ff1402e90569fd529c88e8.jpg)

![[취미 발견 프로젝트] 독서하고 싶은 공간 만들기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250226-346177ac.png)

![[취미 발견 프로젝트] 잘 가 2024년, 어서 와 2025년!](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241127-077b2057.jpg)

film9596

2022.03.09