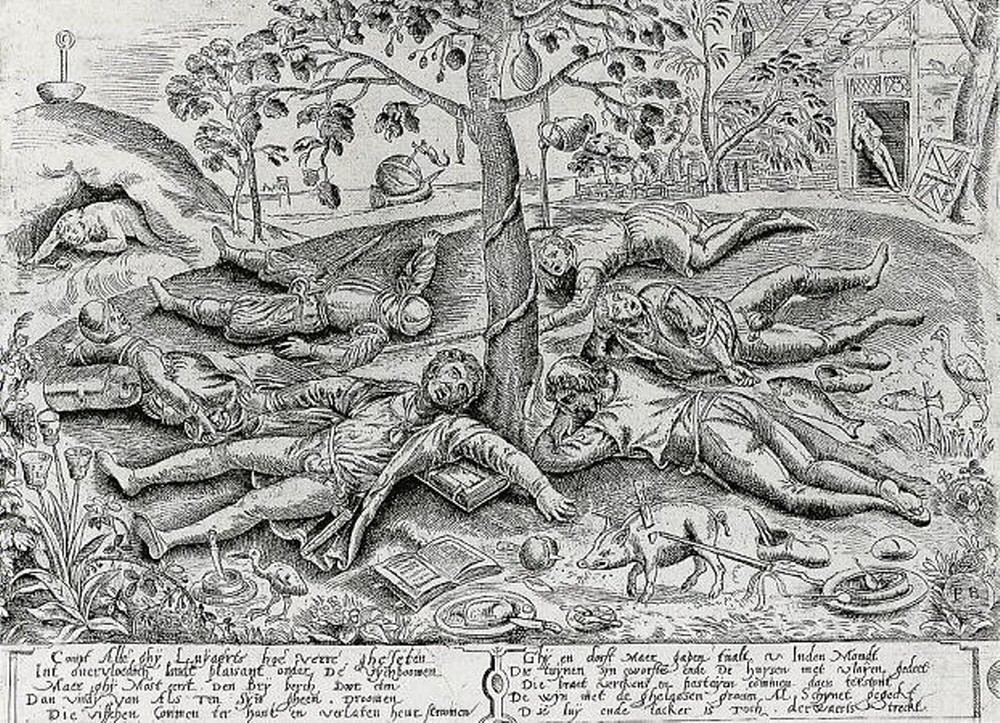

Peeter Baltens, “Land of Cockaigne”

Peeter Baltens, “Land of Cockaigne”

언제나 인간은 어딘가에, 자신이 경험하는 것과는 전혀 다른 세계가 존재한다고 믿어왔다. 그곳은 알려지지 않은 머나먼 대지, 아득한 바다 건너의 외딴섬, 혹은 하늘 위, 바다 아래, 땅속의 어딘가일 수도 있었다. 거기에는 신과 악마, 기이한 생물들, 혹은 이 세계를 떠난 죽은 자들이 산다고 믿어졌다. 신화는 그런 세계들의 지도를 그리고, 그곳을 방문한 이들의 경험담을 이야기한다. 왜 신화는 다른 세상에 대해 이야기하는 것일까? 무엇보다 인간의 마음은 미지의 영역을 그대로 내버려 두는 것을 선호하지 않는 듯하다. 인간의 발길이 닿지 않는, 아직 알지 못하는 영역에 신비한 세계가 존재한다고 상상하는 것은 지도의 어두운 부분을 조직화하여 나름의 방식으로 ‘영토화’하는 전략이다. 그 증거로 인간이 미지의 세계에 대한 장막을 걷어낼 때마다 신화의 세계는 조금씩 우리의 마음에서 추방되어갔다.

대항해시대 이전까지의 세계지도들에는 기괴한 동물들과 날개 달린 사람들, 외눈 달린 거인들의 영역이나 여인들만의 나라 같은 것들이 그려져 있었다. 세계에는 성스러운 ‘중심’이 있었고, 태양이 뜨는 곳과 지는 곳, 얼음으로 뒤덮인 땅과 불타는 구덩이와 같은 곳, 알려지지 않은 바다에는 신비한 동식물들의 영역이 있었다. 『산해경』이 묘사하고 있는, 그리고 오디세우스나 아이네이아스가 여행한 기괴한 민족들과 동물들의 나라에 대한 ‘고대적’ 지리 정보를 믿는 이들도 적지 않았다. 지리상의 발견이 진척되면서 지구는 위도와 경도로 나누어진 균질한 세계로 변했다. 근대 이후의 지상 세계는 국민국가들의 영토로 빈틈없이 색칠된 대륙들로 이루어져 있다.

인간의 상상력을 자극했던 또 다른 영역은 바다 아래였다. 바다 아래로 가라앉은 고대문명은 여러 문화에서 인기 있는 신화였다. 20세기에 이르러서도 H. P. 러브크래프트는 바다 아래를 인간의 인지 범위를 뛰어넘는 태초의 존재가 잠들어 있는 공포의 영역으로 그렸다. 해저 탐사 기술의 발달로 이제 인간은 바닷속에는 신기하기는 하지만 그렇게까지 신화적이지는 않은 심해생물들과 천연자원 정도만이 있다는 걸 안다. 또 고대로부터 지하세계는 저승의 왕과 죽은 자들, 위험한 괴물과 악마들의 영역이었다. 지금도 ‘지옥’을 믿는 이들이 없지는 않지만 그게 문자 그대로 맨틀과 마그마가 꿈틀대는 지표 아래의 어느 지점에 있다고 생각하기는 쉽지 않다. 하늘 위에도 신들의 거처는 없었다. 승천한 초월적 존재들을 믿는 종교인들은 많지만, 그들이 대기권 바깥 어딘가를 빛의 속도로 비행하고 있다고 생각하는 것은 우스꽝스러울 것이다. 19세기 안데르센의 시대만 해도 달에 살고있는 사람들의 도시는 흥미로운 문학적 소재였지만, 20세기 중반의 아폴로 계획 이후 그런 이야기는 동화에서도 보기 어렵게 되었다.

‘신화적 세계의 젠트리피케이션’은 지금도 완료되지 않았다. 과학의 시대 이후에도 인간은 여전히 ‘다른 차원’의 세계라거나 역사가 뒤바뀐 ‘평행 세계’ 같은 것을 상상하고 있다. 외계인들의 거처는 지구상의 먼 나라에서 화성으로, 이제는 태양계 밖의 우주로 밀려났지만 여전히 많은 사람들의 상상력을 자극하고 있다. ‘이세계(異世界)’를 여행하는 10대들의 이야기는 고대로부터 지금까지 인기 있는 소재다. 무엇보다 ‘죽음 이후의 세계’는 당분간은 인간에 의해 침범당하지 않을 광대한 영역이다. 신비체험이나 임사체험을 통해 사후세계에 다녀왔다는 이들은 어디에서나 찾을 수 있다. 어쨌든 인간은 조그만 틈이라도 있으면 신화적 세계를 만들어내고야 마는 동물이다.

결국 다른 세계에 대한 상상은 단순히 미지의 영역을 채워 넣으려는 욕구에서만 나타나는 것이 아니다. 다른 세상은 현실에 대한 불만, 충족되지 않는 욕망을 다소 일그러진 형태로 반영하는 거울이다. 중세 이후 유럽인들의 민담과 전설에서 널리 나타나는 낙원인 ‘코케인의 나라’에는 병, 장애, 맹수, 추위, 노동이 없다. 강에는 기름과 우유, 꿀과 포도주가 넘치도록 흐르고, 건물은 모두 과자와 고기가 되어 있으며, 살찐 동물들은 “날 잡아드세요!”라고 소리 지르며 돌아다닌다. 이것은 현실 속에서 굶주림과 착취에 시달리던 하층민들의 낙원이다.

그렇다면 신화는 고통스러운 현실 자체를 바꾸는 데에도 뭔가 역할을 할 수 있지 않을까? 전근대 농민반란의 참여자들이 꿈꾸던 세계는 유토피아적인 이상국가 같은 것이 아니었다. 그것은 지배자와 피지배자의 자리가 뒤바뀐, 현실이 역전된 세상이었다. 지금의 세상이 잘못되었다면 올바른 세상은 그 전복된 형태여야 했다. 조르주 소렐은 우리가 현실 세상을 변화시킬 동력을 얻기 위해서는 지식인들이 구상한 유토피아나 교리화된 이념을 거부하고 “반드시 승리할 최후의 전투”에 대한 비합리적인 신념과 열정, 즉 “총파업의 신화”를 믿을 필요가 있다고 주장했다. 신화적 세계는 비록 공간적으로는 지구상에서 추방되었지만, 여전히 아직 오지 않은 미래에 자리 잡고 있을지도 모르겠다.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

한승훈(종교학자)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[김이삭 칼럼] 문자와 문자를 잇고, 사람과 사람을 잇는 희곡 번역](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250909-d9cb953b.jpg)

![[젊은 작가 특집] 장진영 “글을 쓰면 멋진 일이 많이 일어나는 것 같아요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-3a5c6c82.jpg)

![[젊은 작가 특집] 돌기민 "그때만큼 자유롭게 휘갈기듯 소설을 쓴 적은 없을 겁니다”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-53cc095a.png)

![[리뷰] 구원받은 기억은 다시 누군가를 구원할 수 있다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241205-a853838f.jpg)