illust by 배현선, 자그마치북스 제공

illust by 배현선, 자그마치북스 제공

언젠가부터 여가 생활과 취미 활동에 시간을 쏟는 것에 많이 인색해졌다. 사회생활의 연차가 쌓여갈수록 남는 시간에는 잠이나 실컷 늘어지게 자고 싶어지곤 했다. 그저 간절하게 쉬고 싶다는 생각뿐이었다. 해야만 하는 일들로도 이미 하루의 일과가 버거워서 그 외의 것들에 쓸 에너지가 한없이 부족했다. 그러다 하릴없이 흘러가 버리는 시간이 아까워져 몇 가지 취미를 겨우겨우 붙드는 정도였다. 뭐라도 해야지 싶어 마지못해 하는 것을 취미라고 이야기하기엔 어쩐지 머쓱한 기분이 들기도 했다. 그조차 어느 정도 내 나름의 ‘우선순위’를 매겨 더 ‘필요한, 혹은 도움이 되는’ 취미를 먼저 하는 식이었다. 분명 좋아서 하는 일인 건 맞지만, 어쩐지 마음 한구석엔 약간의 강박이 존재했다.

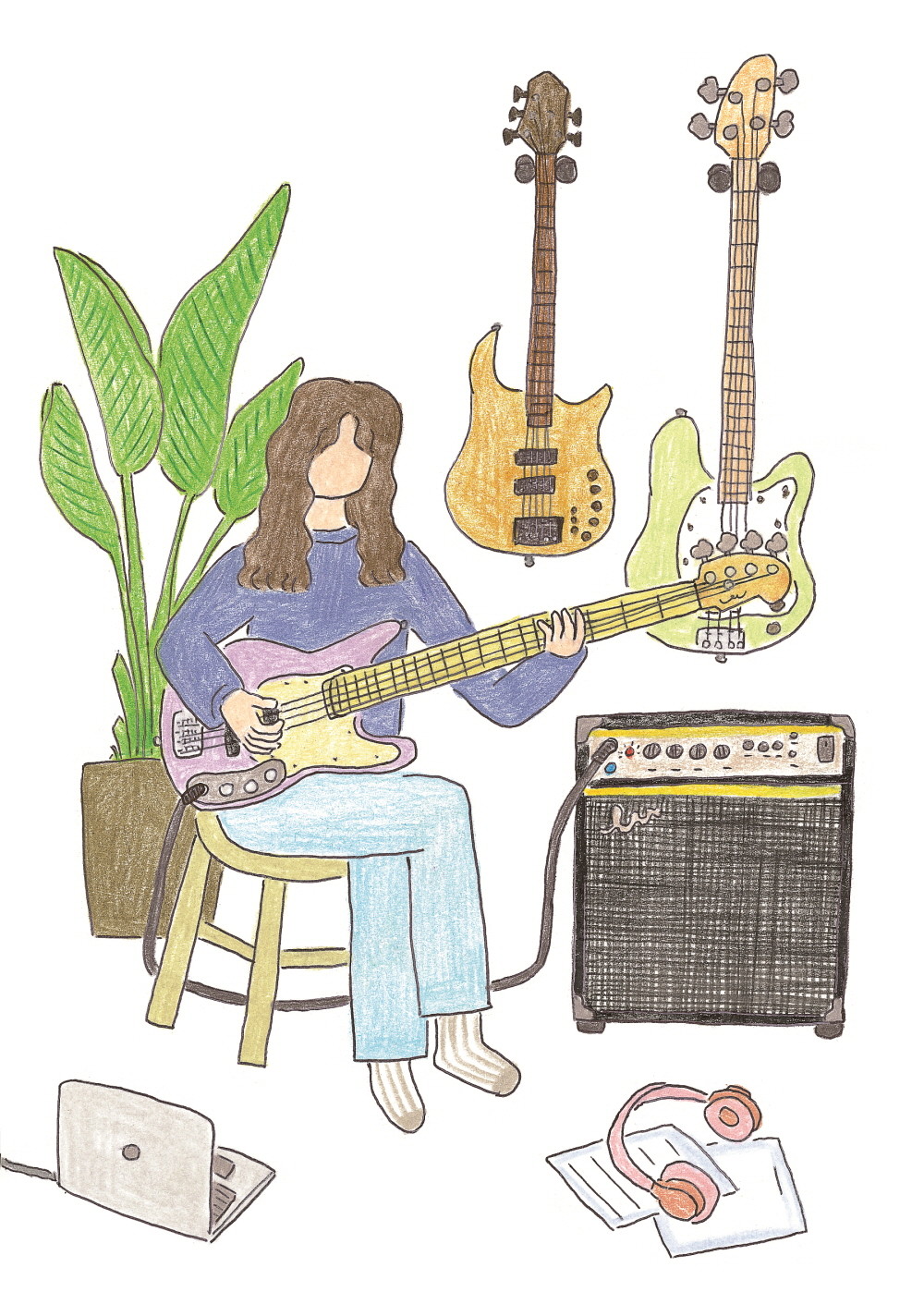

그저 그런 일상의 반복 속에서 점차 지쳐가던 중, 우연히 유튜브를 통해 한 연주 영상을 보게 되었다. 10대 정도로밖에 보이지 않는 소녀가 두아 리파의 노래에 맞춰 베이스 연주를 하고 있었다. 언뜻 보아도 상당한 실력의 소유자였다. 저음의 강렬한 베이스 음색에 맞춰 고개를 까딱이며 리듬을 타고, 거침없이 손가락을 움직이는 모습이 인상적이었다. 그 이미지가 머릿속에서 며칠째 떠나질 않아 영상을 보고 또 보다 못해 다른 커버 연주까지 샅샅이 뒤져가며 계속해서 들었다.

베이스 기타에 매료된 결정적인 계기는 사실 그보다 훨씬 이전의 일이었다. 몇 년 전, 태국 여행을 하며 매일 밤 들렀던 재즈 클럽에서 베이시스트의 바로 앞자리에 앉게 된 날이었다. 풍채 좋은 몸집에, 수북한 수염을 기르고 긴 머리를 질끈 묶은 베이시스트의 그루브와 열정이 어찌나 대단하던지 그에게서 시선을 뗄 수가 없었다. 둥두두둥, 하고 낮게 울려 퍼지는 사운드! 리듬과 멜로디의 묘한 조화로움을 지닌 베이스라는 악기의 재발견이었다. 새삼스레 평소 내가 베이스 음색이 강한 음악을 좋아했다는 사실도 깨닫게 되었다. 음악의 장르를 가리지는 않지만, 베이스가 숨어 있던 내면의 흥을 끄집어내준 것이다.

언젠가는 악기를 제대로 하나쯤 배워보고 싶다는 생각은 늘 하고 있었다. 어린 시절 흔히들 경험하듯 피아노를 잠깐 배워보기도 했었고 바이올린, 장구, 리코더 등의 악기를 스쳐가듯 접해보기도 했었다. 이것도 너무 오래 전 일이고, 얻어 온 우쿨렐레로 가끔씩 집에서 혼자 연습을 해본 지는 몇 년째였지만 아무래도 영 시원치 않았다. 조금 더 제대로 차근차근 배워보고 싶었다. 하지만 이런 저런 핑계와 걱정으로 몇 년 동안 고민만 하며 흐지부지 미뤄둔 채였다.

보통 악기를 배워보고자 한다면 아마 훨씬 더 대중적인 피아노나 어쿠스틱 기타, 혹은 드럼 같은 것을 골랐을 테지만 베이스 유튜버의 영상을 본 이후로 확실히 깨달았다. 내가 찾던 악기는 바로 이것이었다는 걸. 베이스 기타로부터 강한 이끌림을 느꼈다. 고민은 깊이, 오래- 그렇지만 일단 확실하게 결정이 된 다음부터는 속전속결이다. 그날로 학원부터 검색해, 며칠 뒤 상담을 받고 등록까지 단칼에 마쳤다. 사실 학원의 문턱을 넘기 전까지는 괜스레 긴장되고 떨렸지만, 돌아오는 길에는 그렇게 후련하고 신날 수가 없었다. 아무런 의도나 계산 없이, 순수하게 ‘즐기고 싶어서’ 무언가를 배워보는 일이 대체 얼마 만인지 가늠이 되지 않았다. 기대감으로 벅차올라 첫 수업을 손꼽아 기다렸다.

그리고 첫 수업 날이 되어서야 처음으로 베이스를 만져보았고(사실 그 전까지는 어떻게 생겼는지도 정확히 알지 못했다), 거의 반쯤 얼이 빠진 상태로 순식간에 한 시간이 지났다. 설렘과 들뜸, 즐거움, 긴장과 잘하고 싶다는 마음이 뒤엉킨 채로 드디어 첫 단추를 끼웠다. 그 후로 매일같이 학원을 드나들며 연습 삼매경에 빠졌다. 자기 전에는 베이스 연주를 감상했다. 악기가 없어 학원을 가야만 연습할 수 있다 보니 집에서는 손이 근질근질했다. 보름 후 결국 뮤직맨의 보급형 베이스, StingRay4가 내 손 안에 들어왔다. 반짝이는 새까만 바디와 독특한 험버커 픽업, 힘 있는 사운드가 마음에 들었다.

illust by 배현선, 자그마치북스 제공

illust by 배현선, 자그마치북스 제공

그 후로 꾸준하게 가능하면 매일, 조금씩이나마 베이스를 쳤다. 처음에는 지루한 훈련의 반복이었다. (메트로놈과 함께 하는 손가락 반복에 가까웠다!) 그런데도 정말로 즐거웠다. 왼손가락에는 굳은살이 배겼다. 더듬더듬 줄을 퉁기거나 누르던 어색한 손가락들도 점차 안정을 찾아갔다. 첫 커버 곡으로 비틀스의 ‘Lucy in the sky with diamonds’를 연습하게 됐을 때엔 신이 난 나머지 100번쯤 치고 또 쳤고, 그러다 보니 악보를 통째로 외워버렸다. 여전히 많이 부족하지만, 어설프게나마 연주할 수 있는 곡들이 하나둘 생겨나자 새로운 즐거움이 늘었다.

배움에는 끝이 없고, 취미 생활은 아무리 바쁘고 힘들어도 내게 꼭 필요했다는 걸 깨달았다. 못해도 재미있으면 그만이다. 그것만으로도 충분한 것이다. 내가 자코 파스토리우스나 마커스 밀러가 되려는 것은 아니니까. (될 수도 없겠지만) 무엇이든지 간에 스스로를 위한 ‘순전히 좋아서 하는 일’은 꼭 필요하다. 오히려 그것이 거꾸로 일상의 전반을 뒤흔들며 살아갈 힘을 만들어준다. 지쳐 있다면 더더욱, 하루에 30분이라도 숨구멍을 내어보는 것이다. 약간의 용기만 있으면 된다. 하고 싶었던, 해보고 싶었던 것들 중 가장 쉬운 것부터 시작해보자. 그리고 찾아올 상상 이상의 변화와 즐거움을 만끽해보자.

*배현선 그림을 그리고 글을 씁니다. 어딘가 어설프지만 따뜻하고 사랑스러운 존재들을 좋아합니다. 마음에 오래도록 남는 순간들을 기록하고 있습니다. 『오늘부터 휴가』, 『우엉이와 오니기리의 말랑한 하루』 저자 인스타그램 @baehyunseon @3monthsshop |

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

배현선

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[예스24 에세이 MD 김태희 추천] 식물, 동물, 자연이 들려주는 이야기 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/c/6/3/5/c635893be5ebd320c1029000c5d5faff.jpg)

![[예스24 잡지 MD 이주은] 빗속에서 춤을 즐기는 법 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/d/e/8/4/de8475e6d1733f782fecb0659b2697d2.jpg)

![[에세이스트의 하루] 그대가 있는 곳이 낭만 ? 김경희 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/a/e/9/d/ae9d17e92361e1ddcd6e6ca506eea8a9.jpg)

![[김미래의 만화절경] 어제 뭐 먹었어?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251027-5031a641.png)

![[Read with me] 김나영 “책을 통해 사람들의 이야기를 들어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250109-f468d247.jpg)

![[Read with me] 트와이스 다현 “책을 덮으면 오늘을 잘 살아보자는 목표가 생겨요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/12/20241205-c776e132.jpg)

이재홍

2021.05.24