작가의 수정과 개작, 판본과 시대를 둘러싼 번역의 미묘한 차이, 독자를 들썩이게 하는 리커버까지, 고전의 자기 증식은 매번 새롭다.

어떤 판본을 읽느냐 마느냐 그것이 문제로다. 셰익스피어의 『햄릿』.

기념할 일은 기념해야 하는 법. 찰스 디킨스 사후 150주년 선집으로 첫 장편인 『픽윅 클럽 여행기』는 국내 초역이다.

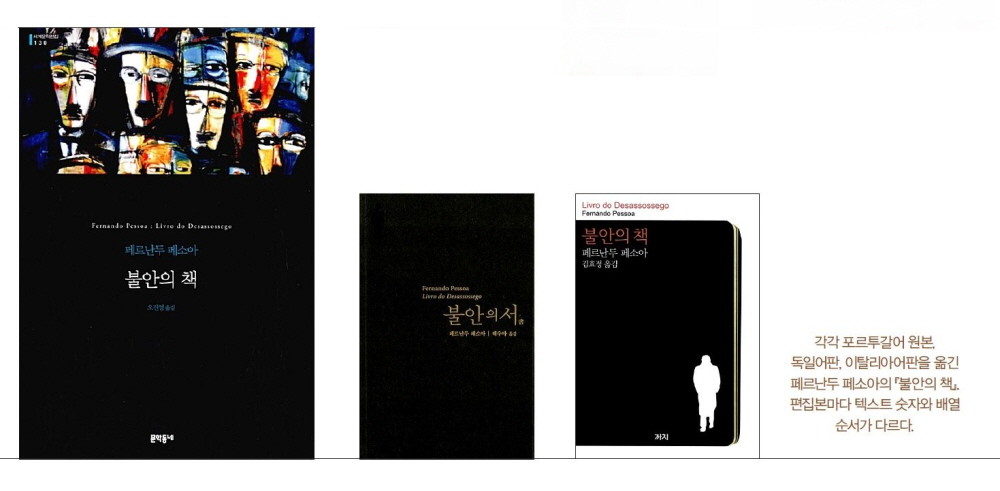

각각 포르투갈어 원본, 독일어판, 이탈리아어판을 옮긴 페르난두 페소아의 『불안의 책』. 편집본마다 텍스트 숫자와 배열 순서가 다르다.

제인 오스틴, 에밀리 브론테, 버지니아 울프의 대표작을 의류 브랜드와 컬래버레이션한 리커버 버전.

독자 입장에서 이런 경쟁은 언제라도 즐겁다. 『잃어버린 시간을 찾아서』, 『잃어버린 시절을 찾아서』라는 한 음 다른 제목으로 번역 출간 중인 고전 중의 고전.

1818년, 미친 과학자와 그의 괴물 피조물이 운명을 걸고 대립하는 기묘한 고딕소설이 세상을 뒤집어 놓았다. 모두 『프랑켄슈타인』이라고 부르지만, 당시 원제는 『프랑켄슈타인: 현대의 프로메테우스』였다(2020년 아르테 ‘SF 페미니즘 클래식’ 시리즈로 복원됐다). 선구적 페미니스트의 딸이던 메리 셸리가 익명으로 초판을 냈다는 걸 기억해본다면 감회가 새롭다. 1831년 판본에서야 작가의 이름이 드러났는데, 이때 괴물 프랑켄슈타인은 낭만주의자의 표정을 갖게 됐고, 월튼의 캐릭터도 좀 더 부드러워졌다. 작가와 더불어 캐릭터들 역시 나이를 먹은 것인지, 1818년 판본이 1831년 판본에 비해 좀 더 급진적 세계관을 갖고 있다는 평가를 받는다. 물론 둘 다 옳은 『프랑켄슈타인』이지만, 우리에게는 출판사들이 선택한 판본에 따라 캐릭터를 다층적으로 이해할 기회가 생긴 셈이다.

판본 이야기라면, 찰스 다윈의 『종의 기원』을 빼놓을 수 없다. 2019년 출판 160주년을 맞아 사이언스북스 개정판 번역을 담당한 장대익 교수의 흥미로운 코멘트. “가장 용감한 원래의 아이디어를 소개하고 싶었다.” ‘용감한 다윈’ 판본이라니! 소심한 비주류 학자였던 다윈은 모두 여섯 개의 판본을 내놓았는데, 초기의 아이디어를 자꾸만 후퇴시켜 용불용설까지 받아들이게 됐다. 신학적 의미를 담은 용어 ‘진화 evolution’ 역시 6판에 나온다. 이전까지의 다윈은 ‘변화를 동반한 계승 descent with modification’이라고만 불렀다. 그러니까 판본들끼리도 갈등하거나 부정하는 셈인데, 재미있는 것은 그럼에도 새로운 판본이 이전의 것들을 덮어쓰거나 지워버리지는 못한다는 사실이다. 그저 텍스트가 새로 생성될 따름이다.

시공사에서 나온 『돈키호테』 2004년 초판과 2015년 개정판의 예도 마찬가지다. 삽화는 29개에서 79개로, 각주는 145개에서 206개로 늘어났는데, 초판이 비센테 가오스 주해의 『돈키호테 드 라만차』를 번역 판본으로 삼았다면, 개정판은 스페인 왕립한림원의 『돈키호테』 최초 판본을 채택했다. 판본과 판본 사이에서 새롭게 출몰하는 돈키호테는 여전히 돈키호테인데, 이전과는 완전히 똑같지는 않은, 정교한 독서를 요구하는 까다로운 돈키호테인 셈이다.

그런가 하면, 초판본은 언제나 새로운 판본 이전에 존재한다는 점에서 오리지낼리티를 갖는다. 오리지낼리티는 ‘그때 그 책’에 대한 열망을 자극한다. 특히 표지 디자인이 그렇다. 김소월의 『진달래꽃』, 윤동주의 『하늘과 바람과 별과 시』, 백석의 『사슴』 등이 초판 디자인을 복원한 복간본을 냈을 때, 독자들은 꽤나 열광했다. 무라카미 하루키의 『노르웨이의 숲』 30주년 리커버 에디션이 빨간색과 초록색 표지 컬러를 선택한 것도 ‘초판’에 대한 강한 의식을 반영한 느낌이다. 1987년 일본에서 출간될 당시 『노르웨이의 숲』은 빨간색과 초록색 표지 두 가지 버전으로 나왔고, 그해 크리스마스 시즌에 엄청나게 팔려나갔다. 열린책들 『장미의 이름』 리커버 에디션은 초판본에 대한 열망 정도에서 그치지 않는다. 1986년 초판 이후 7판째 발행된 리커버 에디션은 한 권짜리 합본으로 서양의 고서 느낌을 구현하고 있다. 이런 판본은 일종의 환각 아닐까? 갖고 있는 것만으로도 중세 이탈리아 어느 수도원 혹은 책의 원형을 체험하고 있다는 환각.

증식하는 세계로서의 새로운 판본이든 환각으로서의 초판본이든, 이런 판본들은 우리를 집요한 독자들로 만든다. 이를테면, 최인훈 작가는 『광장』을 여섯 차례 이상 새로 썼고, 『화두』 역시 세 가지 판본으로 내놓았다. 한 번 읽는 것만으로는 완독을 하지 못한다는 뜻이다. 셰익스피어는 사후 400년이 지나도 여러 편집본들을 비교 대조하고 수백 개의 주석을 동원해 새로운 판본을 탄생시키는 작가로 살고 있다. 그래서 하는 말이지만, 판본들은 책 안팎의 두 번째, 세 번째 서사를 알아서들 쓴다. 독자의 몫은 그런 서사의 열성적인 관람객으로 사는 거다. 용감한 다윈을 찾거나 최후의 『광장』을 읽거나 모든 셰익스피어 가운데서 가장 유려한 셰익스피어를 경외하면서.

추천기사

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

자기만의 방·3기니

출판사 | 민음사

화두 1

출판사 | 문학과지성사

자기만의 방·3기니 - 세계문학전집 130

출판사 | 민음사

불안의 서

출판사 | 봄날의책

돈키호테 1

출판사 | 시공사

잃어버린 시간을 찾아서 1-6 세트

출판사 | 민음사

햄릿

출판사 | 문학동네

불안의 서

출판사 | 봄날의책

노르웨이의 숲

출판사 | 민음사

노르웨이의 숲

출판사 | 민음사

프랑켄슈타인 : 현대의 프로메테우스

출판사 | arte(아르테)

프랑켄슈타인 : 현대의 프로메테우스

출판사 | arte(아르테)

픽윅 클럽 여행기

출판사 | 시공사

정다운, 문일완

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

이혜련, 홍경표(아더스튜디오)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[고전 특집] MD의 시선으로 가려 뽑은 미래의 고전 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/f/6/1/6/f616a61b40359a1c1b3ec7d89820560b.jpg)

![[고전 특집] 장르라는 달콤한 중독 ? 엘릭시르 편집주간 임지호 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/c/3/0/9/c309cb28389658e4d3276711fd91e55a.jpg)

![[고전 특집] 순정만화, 그 자체로 가장 많은 여자들의 이야기 - 『엘르』 에디터 이마루 | YES24 채널예스](http://image.yes24.com/images/chyes24/9/0/9/2/909209851996c7efae11d1fe659ccb22.jpg)

![[서점 직원의 선택] 예스24 사내 동호회 추천 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251107-43d6abe9.jpg)

![[요즘 독서 생활 탐구] 푸더바, 마이너한 소재를 메이저하게 소개하기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/11/20251104-111fa4d7.jpg)

![[리뷰] 희곡을 읽는 일](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250903-3045c35e.jpg)

![[구구X리타] 영원이라는 불가능에 도달하기 – 내가 글을 쓰는 이유](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250708-27b9652d.jpg)