그날, 서점에는 『애주가의 대모험』 과 『어느 애주가의 고백』 이 나란히 꽂혀 있었다. 번갈아 몇 장씩 넘겨보았다. 『애주가의 대모험』 을 여는 문장은 노르웨이의 속담이다. “인생은 짧다. 그러나 술잔을 비울 시간은 아직 충분하다.” 그 아래 놓인 문장은 새뮤얼 존슨의 것이다. “술은 지금까지 인간이 궁리해낸 것 중에서 가장 큰 행복을 만들어냈다.” 저자가 일 년 간 일주일에 한 종류의 술을 소개하는 형식의 책으로, 전 세계에 존재하는 다채로운 술의 역사와 문화가 ‘음주인문학’이라는 이름 아래 흥미롭게 펼쳐진다.

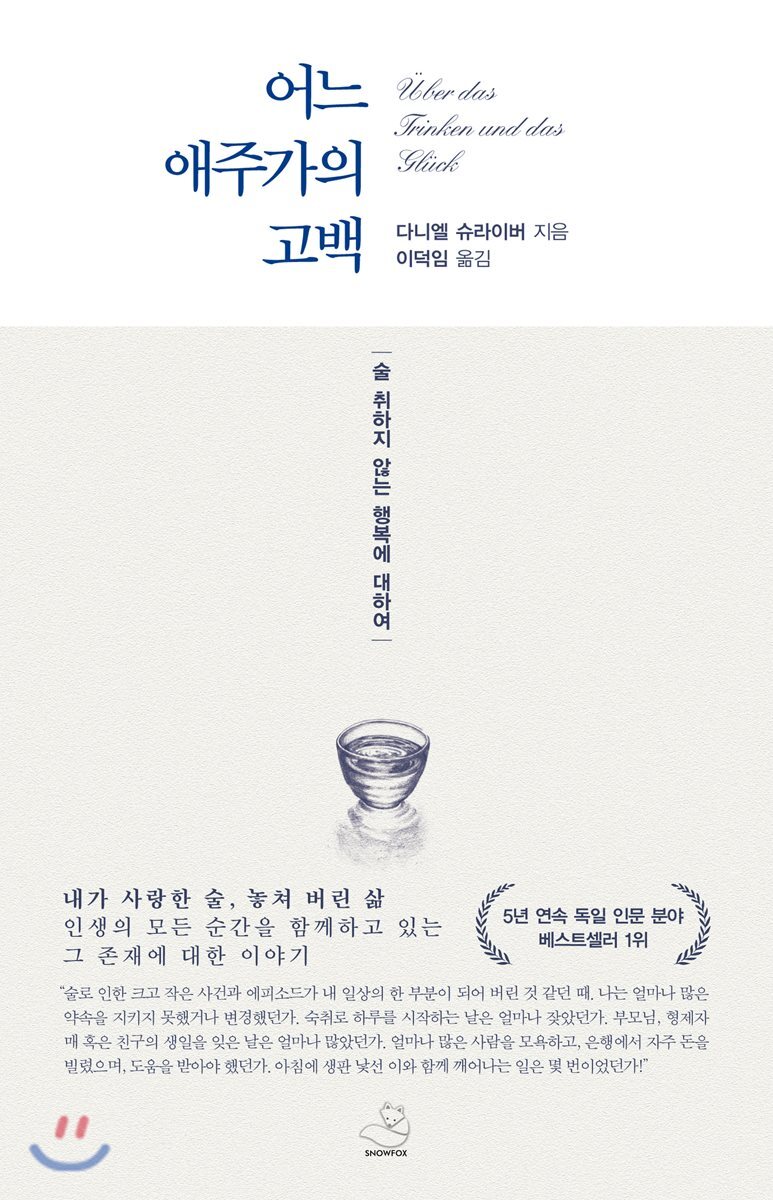

『어느 애주가의 고백』 은 ‘술 취하지 않는 행복에 대하여’를 부제로 달고 있다. 제목에 하나의 키워드를 공유했을 뿐 『애주가의 대모험』 과 전혀 다른 책임을 금방 깨달았다. 우연히 펼친 페이지에는 이런 글이 인쇄되어 있었다.

|

|

누군가에게는 이해하기 어려울 거다. 삶에서 느끼는 고통과 고독에 빠지지 않도록 안간힘 쓰는 일, 그 무게가 너무나 커서 일상의 작은 절망감이나 실망스런 일쯤은 가벼운 에피소드처럼 느껴지는 것을 말이다. 하지만 에피소드조차 넘길 힘이 남아 있지 않아 별것 아닌 양 치부할 도구가 술밖에 없다. 왜 힘든지, 왜 이런 상실감이 드는지 그 이유를 따지는 일도 점점 어려워질 뿐이다. ( 『어느 애주가의 고백』 , 17쪽)

나는 황황히 책을 덮었다. 일행이 골랐느냐고 물어왔다. 나도 모르게 ‘고백’을 내려놓고 ‘대모험’을 들어보였다. 나는 안전한 인간이라는 듯이. 완벽한 알리바이를 위해 ‘대모험 vs 고백이라니, 정말 어렵잖아’ 라고 중얼거렸는지도 모른다.

술을 좋아하느냐는 질문을 가끔 받는다. 선뜻 ‘좋아한다’고 하게 되지는 않는다. 그러기엔 어딘지 좀 민망한 구석이 있다. 한 번은, 그 김에 술과 나의 관계에 대해 곰곰이 생각해보게 되었는데 내가 그렇게까지 (술을) 좋아하는 건 아니지 않느냐는 유보적 결론에 도달했다. 그래서 이렇게 답했다. “안 좋아하지는 않는 것 같아요.” 아, 겁쟁이.

두주불사 형은 아니다. 지난 칼럼에서 맥주 두 잔도 버거워져 가는 요즈음의 신체 사정을 고백했다시피, 주량으로 말하자면 어디 가서 명함 내밀 처지가 못 된다. 주종도 빤하다. 독주는 체질에 안 맞고 단맛이 강한 술도 즐기지 않는다. 기껏해야 맥주나 드라이한 와인을 마시는 정도다. 그럼에도 안 좋아하지 않는다고 할 수 있는 건 꾸준하고 성실하게, 지속적으로 마셔왔기 때문이다. 어른이 된 뒤 꾸준하고 성실하게, 지속적으로 해 온 일들이 그다지 많지 않기에.

자주는 아니다. 일주일에 한번이나 두 번, 주로 집에서 혼자 혹은 남편과 마신다. 예전엔 ‘술을 마시러 간다’는 말을 관용구처럼 썼었다. ‘술자리에 참석한다’거나 ‘저녁부터 밤까지 쭉 이어진 약속이 있다’는 의미였다. ‘~하러 간다’를 생략할 수 있음을 알게 된 건 약 십년 전쯤부터다. 육아를 시작한 시기와 일치한다. 가까스로 아이를 재우고 나면 진이 다 빠졌다. 깊은 밤, 해야 할 일도 많고 하고 싶은 일도 많지만 선뜻 무언가 새로운 것을 도모하게 되지는 않았다. 빈 식탁 앞에 앉으면 간신히 오늘 하루를 마쳤다는 안도감이 밀려왔고 이 고요한 시간이 주는 위로 속에 영육을 그저 맡기고만 싶어졌다. 또다시 닥쳐올 내일 아침을 위해 지금의 이 안도감과 고요함과 위로의 감각을 비축하고 싶어졌다. 그럴 때 맥주 한 캔을 땄다.

그 이후, 점점 ‘혼술’이자 ‘집술’이 일상적 패턴으로 굳어져갔다. 지치고 힘든 나를 위해 한잔, 일상과 잠의 연결통로를 서성이며 한잔. 어쩌면 나는 이름 모를 만능통치약처럼 맥주 한 모금을 마셔왔는지도 몰랐다.

|

|

내 혼술의 가장 큰 특징은 간소하기가 이를 데 없다는 것이다. 안주에 아무런 노력도 기울이지 않는다는 것 역시 주요한 특징이다. 먹던 과일이나 과자 몇 조각이면 족하고 아예 아무 것도 꺼내지 않을 때가 대부분이다. ‘권여선 음식 산문집’이란 부제가 붙은 『오늘 뭐 먹지?』 를 읽으며 그래서 많이 부럽고 놀라웠다.

음식 뒤에 ‘안주’자만 붙으면 못 먹을 게 없다. 내 입맛을 키운 건 팔 할이 소주였다. (중략) “오늘 안주 뭐 먹지?” 고작 두 글자 첨가했을 뿐인데 문장에 생기가 돌고 윤기가 흐르고 훅 치고 들어오는 힘이 느껴지지 않는가. ( 『오늘 뭐 먹지?』 , 9쪽)

작가는 돼지비계나 막창이 극강의 안주로 거듭 나는 데는 차고 쌉쌀한 소주 한잔이면 충분하다고 말한다. 나로서는 범접할 수 없는 고수의 경지다. 다케노우치 히토미의 만화 『혼술 땡기는 날』 에도 집에서 혼자 가지는 술자리를 위한 다채로운 주종과 안주 레시피들이 소개되어 있다. 누구나 만들 수 있는 간단한 안주를 표방하는 듯하지만 내 기준에서는 만만찮은 공력과 노동력이 필요한 것들이다. 혼술 상차림을 위해 그토록 관심과 정성을 쏟는 분들에게서는 ‘대모험’을 떠나는 모험가의 건강한 활력과 설렘이 느껴진다. 애주(愛酒)란 여기에 써야 적합한 말이겠다. 상대를 아끼고 경애하는 마음을 포괄하는 것이 사랑이라면 마땅히 그래야 한다.

내게도 그건 사랑일 수 있을까? 십년 간 혼술하면서도 주량이 늘지 않는 이유, 맥주 한 캔일지라도 일주일에 한두 번 이상은 마시지 않으려고 조절하는 이유, 술을 좋아한다는 선언조차 황황히 거둬들이는 이유, 언젠가 서점에서 『어느 애주가의 고백』 을 급히 내려놓은 이유, 그 이유들의 뿌리는 하나다. 사랑이든 뭐든, 그 한잔의 위로가 너무 달콤해서 나는 두렵다.

오늘, 그때 그 서점 그 자리에 그대로 꽂힌 『어느 애주가의 고백』 을 발견했다. 충동적으로 집어 들면서 나는 홀로 선언했다. 그래, 이젠 그 두려움의 근원과 맞대면하지 못할 이유는 또 뭐란 말인가?

-

어느 애주가의 고백다니엘 슈라이버 저/이덕임 역 | 스노우폭스북스

독일과 한국의 모습은 술에 대해서만큼은 거의 같은 사회적 문제를 안고 있다. 하지만 언젠가 술은 통제력을 완전히 상실할 때까지 우리를 놓아 주지 않을 것이다.

정이현(소설가)

1972년 서울 출생으로 단편 「낭만적 사랑과 사회」로 2002년 제1회 『문학과사회』 신인문학상을 수상하며 문단에 나왔다. 이후 단편 「타인의 고독」으로 제5회 이효석문학상(2004)을, 단편 「삼풍백화점」으로 제51회 현대문학상(2006)을 수상했다. 작품집으로 『낭만적 사랑과 사회』『타인의 고독』(수상작품집) 『삼풍백화점』(수상작품집) 『달콤한 나의 도시』『오늘의 거짓말』『풍선』『작별』 등이 있다.

![[인터뷰] 김숨, 전쟁은 소녀의 몸을 하고 있었다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251016-dbfaa77a.jpg)

![[큐레이션] 독주회 맨 앞줄에 앉은 기분을 선사하는 시](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250910-a343a9af.png)

![[송섬별 칼럼] · · · - - - · · ·](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250424-efbfaa92.png)

![[큐레이션] 인류애를 회복하고 싶은 사람을 위한 소설](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250121-9bf6400c.png)