(C)Ivan GimNinez-Tusquets Editores

무라카미 하루키의 팬이라면 그가 오랜 음악광이라는 걸 모를 리 없다. 글쎄. 저 자신은 이런저런 에세이를 통해 겸손하게 말했지만, 그는 부인할 수 없는 골수 레코드 컬렉터이자 음악 마니아다. 무엇보다 그의 음악에 대한 애정은 시대와 장르를 뛰어넘는 것으로 유명하다. 클래식과 재즈는 기본이요, 팝과 록으로 대표되는 대중음악에 대한 지식도 상당해서 그의 작품을 읽을 때 꽤나 많은 음악가의 이름을 접하는 건 이제 보편타당한 일 비슷한 게 되어버렸다. 하긴, 1990년대를 취향의 시대로 정의한다면, 그런 경향의 첫손에 꼽히는 작가가 무라카미 하루키 아니었나. 그는 자신의 취향을 음악을 통해 꽤나 직접적인 각인으로 새겨넣는 작가다.

그의 신작 『기사단장 죽이기』에서도 우리는 수많은 음악들을 만날 수 있다. 그리고 당연하다는 듯 그 테두리는 클래식과 재즈, 팝과 록을 넘나든다. 그중에서도 『기사단장 죽이기』의 음악적 중심축이 되는 건 클래식이다. 즉, 전작 『1Q84』와 어느 정도는 닮은꼴인 셈이다. 여기에서 더 나아가 『기사단장 죽이기』는 구성 면에서도 『1Q84』를 떠올리게 하는 지점들이 꽤 많다.

|

|

차이가 없는 것은 아니다. 예를 들어 『1Q84』의 주제가처럼 사용되는 레오시 야나체크의 관현악곡 <신포니에타>는 클래식 팬이 아니고서는 좀 낯선 이름이었다. 그러나 이 소설을 읽은 사람이라면 아오마메가 표적이 된 남자를 아이스픽으로 찔러 죽일 때 소설 속에 흐르던 <신포니에타>를 기억하지 못할 수가 없다. 이 외에도 소설 전반에서 이 곡이 워낙 자주 활용되었기에 책의 성공과 함께 CD가 엄청나게 팔리기도 했다.

『기사단장 죽이기』는 좀 다르다. 간단하게, 이 소설에 등장하는 클래식 음악가들을 모르는 독자는 거의 없을 것이다. 이유는 간단하다. 엄청나게 유명한 이름들이 호명되기 때문이다. 핵심을 이루는 건 당연히 저 유명한 모차르트의 오페라 <돈 조반니>다. 다름아닌 책의 주요한 테마가 바로 이 오페라로부터 가져온 것인 까닭이다.

그래서 주인공인 ‘나’와 주연에 가까운 조연이라 할 ‘멘시키’가 이 오페라를 감상하는 장면이 자주 등장한다. 둘 중 이 오페라를 프라하의 작은 가극장에서 직접 봤다고 말하는 ‘멘시키’는 모차르트의 오페라에 대해 다음과 같은 견해를 덧붙인다. 무라카미 하루키 본인의 견해라 해도 틀린 말은 아닐 터다.

“하지만 모차르트의 오페라 같은 작품에 필요한 것은 실내악적인 친밀함입니다. 그렇지 않습니까? 그런 의미에서 프라하의 가극장에서 본 <돈 조반니>는, 어쩌면 가장 이상적인 <돈 조반니>였는지도 모릅니다. (……) (클라우디오) 아바도, (제임스) 러바인, (세이지) 오자와, (로린) 마젤, 또 누구더라…… 조르주 프레트르였던가. 그런데 가수건 지휘자건 전부 처음 보는 사람들이었던 프라하의 <돈 조반니>가 희한하게 마음에 남았습니다.”

|

|

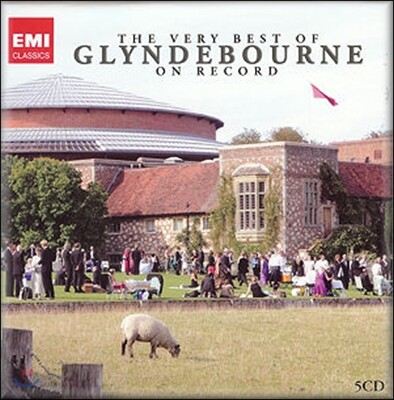

실내악적인 친밀함이라. 마땅한 사례가 떠오르지 않아 클래식에 아주 정통한 지인에게 자문을 구해봤다. 잠시 고민한 뒤 그가 내놓은 대답은 글라인드본 음악제(The Glyndebourne Festival)의 초창기 시절 연주된 <돈 조반니>가 가장 이상적이지 않을까 싶다는 것이었다. 지금이야 널리 유명한 축제로 변했지만, 그의 말마따나 프리츠 부슈(Fritz Busch)가 1936년 지휘한 <돈 조반니>를 감상해보면, 실내악적 친밀함이라는 게 어떤 의미인지 조금은 느낄 수 있지 않을까 싶다. 한데 내가 굳이 글라인드본 음악제를 언급한 것에는 다음의 작품 때문이기도 했다. 바로 이 소설에서 <돈 조반니>만큼이나 자주 등장하는 리하르트 슈트라우스(Richard Strauss)의 <장미의 기사>다.

무명 음악가들에 의해 연주된 것으로 나오는 <돈 조반니>와는 달리 『기사단장 죽이기』에서 <장미의 기사>는 꽤나 구체적으로 묘사된다. 지휘는 게오르그 숄티(Georg Solti), 가수는 레진 크레스팽과 이본 민턴(Yvonne Minton). 게오르그 숄티가 지휘봉을 잡은 <장미의 기사>는 영국 <그라마폰>으로부터 초기 스테레오 시대의 마스터피스로 인정받는 작품이며, 이를 포함해 헤르베르트 폰 카라얀(Herbert von Karajan)과 에리히 클라이버(Erich Kleiber)의 것이 초기 스테레오 시대를 정의한 <장미의 기사> 삼대 걸작으로 거론된다.

그렇다면 헤르베르트 폰 카라얀과 에리히 클라이버는 어떻게 하느냐고? 걱정 마시라. 우리의 무라카미 하루키 선생께서는 두 거장의 <장미의 기사> 역시 ‘멘시키’가 “이미 들어봤다”는 식으로 친절하게 언급해놓았으니까. 무엇보다 삼대 걸작이라는 정의는 내가 아니라 저명한 영국 <그라마폰>이 내린 평가이므로 의심하지 말고 믿어도 좋다. 또, 게오르그 숄티는 1954년 글라인드본 음악제 무대에 <돈 조반니>를 올린 적이 있다. 바로 내가 위에서 글라인드본 음악제를 꺼내다 쓴 또다른 바탕이다.

|

|

클래식 외에 대중음악이 빠질 수 없다. 우선 셰릴 크로(Sheryl Crow). 주인공이 차를 타고 여행할 때 침묵을 이기기 위해 셰릴 크로의 1집

하긴, 내가 생각해도 그런 상황에서 셰릴 크로라니, 스포일러 방지를 위해 주인공의 상태를 밝힐 수는 없지만, 나라도 스톱 버튼을 눌렀을 것 같다. 책을 읽으면서 여러분도 한번 들어보고 “나라면 어땠을까” 상상해보시라. 이후 주인공은 셰릴 크로 대신 MJQ(Modern Jazz Quartet)의 앨범 < Pyramid>를 들으며 마음을 추스른다. 확실히 이편이 효과가 좋을 것 같다. 주인공의 표현대로 “밀트 잭슨(Milt Jackson)의 기분좋은 블루스 솔로”를 직접 만끽해보길 바란다. 그는 역사상 가장 위대한 비브라폰 연주자들 중 한 명이다.

주인공인 ‘나’가 애정한 재즈 뮤지션은 또 있다. 바로 피아니스트 텔로니어스 멍크(Thelonious Monk)다. 그중에서도 콜먼 호킨스(Coleman Hawkins)와 존 콜트레인(John Coltrane)의 솔로가 빛나는

『의미가 없다면 스윙은 없다』에서도 직접 썼듯이, 무라카미 하루키는 브루스 스프링스틴(Bruce Springsteen)이라는 가수에 대해 특별한 감정을 품고 있는 게 틀림없다. 『기사단장 죽이기』에서는 그의 대표작이라 할

이 외에도 『기사단장 죽이기』에 나오는 음악은 부지기수다. 정확히 세어볼 순 없지만 무라카미 하루키의 비블리오그라피 중에서도 숫자 면에서 최다가 아닐까 싶을 정도다. 위에 거론한 이름들 외에도 우리는 베르디, 푸치니, 슈베르트, 베토벤 등과 만날 수 있고, 도어스(The Doors)의 데뷔작

어디 이뿐인가. 로버타 플랙(Roberta Flack)과 도니 해서웨이(Donny Hathaway)의 듀엣 앨범

기실 음악을 잘 몰라도 상관없다고 생각한다. 무라카미 하루키의 세계에서 음악은 어디까지나 돋보이는 엑스트라 역할에 불과할 뿐이니까. 그러나 이 음악들을 챙기지 않는다면, 당신은 무라카미 하루키의 세계의 가장 내밀한 포인트를 놓치게 되는 것일지도 모른다. 시간과 품이 들더라도 당신이 꼭 찾아서 감상해보길 바라는 이유다. 무라카미 하루키는 저걸 다 LP나 CD로 갖고 있어도 당신에겐 스트리밍이라는 편리한 도우미가 있지 않은가. 어디선가 하루키의 문학 세계를 ‘테마파크’라고 정리한 글을 봤다. 요컨대, 그 테마파크에서 가장 재밌는 놀이기구 중의 하나, 그게 바로 음악인 것이다.

누군가를 이해하는 것과 ‘더 잘’ 이해하는 것 사이에는 꽤나 큰 격차가 있다고 믿는다. 그리고 무라카미 하루키의 세계를 이해하는 데 ‘더 잘’이라는 수식을 가능케 해주는 건, 단연코 음악이리라.

추신: 작품에서 주인공은 "시간을 내 편으로 만들어야 한다"고 자주 되뇌인다. 꼭 롤링 스톤스(The Rolling Stones)의 곡 제목 같다고 하면서. 바로 다.

배순탁(음악평론가)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[리뷰] 당신의 마음은 무엇으로 움직입니까](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250807-6a50262d.jpg)

![[큐레이션] 햇님의 나라로 우리 가고 있네](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250415-fb567328.jpg)

![[클래식] 미니멀리즘, 네오클래식 음악을 아시나요?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241129-8817a94f.jpg)

두드림

2018.01.15

조영주

2017.07.19