한때 나는 위대한 작가들을 보면서 내 인생의 행로를 정하려 했다. 미셸 투르니에를 좋아하던 시절에는 그이처럼 마흔세 살에 첫 소설을 발표하리라 생각했고, 움베르토 에코를 번역하던 때에는 그이처럼 마흔여덟에 첫 장편 소설을 내리라 마음먹었다. 작년에 두 분이 한 달 간격으로 세상을 떠나셨다. 파리에 머물던 1월 18일에는 투르니에 선생의 부음을 들었고, 2월 19일에는 에코 선생이 암을 앓다가 숨졌다는 소식에 슬픔이 더욱 깊어졌다. 머리가 갈수록 어두워지고 내 글을 포함해서 모든 글이 기쁨보다는 혼란과 고통을 안겨주었다.

그러다가 늦여름에 갑자기 쓰러져서 대수술을 받았다. 뇌에 커다란 종양이 생겨서 왼쪽 전두엽이 압박을 당하고 있었다는 사실을 알아차리지 못한 채로 문학의 길이 참 어렵구나 생각하던 차에 당한 일이었다. 인간이란 참으로 미약한 존재라는 점을 온몸으로 절실하게 느끼면서 중환자실에서 며칠을 보내고 뇌 센터의 집중치료실을 거쳐 일반 병실에서 가을을 보냈다.

온전히 정신을 되찾고 기억이 산뜻해진 뒤에 나이가 지긋하고 선량하게 생긴 간병인을 만났다. 그이는 나를 돌봐주면서 내가 번역한 어느 유명 작가의 소설을 읽고 있었다. 간호사한테서 나에 관한 소문을 듣고 병원 도서관에서 빌려온 책이라고 했다. 사흘에 걸쳐서 그 소설을 다 읽고 난 뒤에 그이가 물었다. “나한테 권하고 싶은 소설 없어요?” 내 머릿속으로 내가 번역한 책들이 번개처럼 빠르게 스쳐 지나갔다. 자랑스러움보다는 고통이 느껴졌다. 그래도 위안이 없지 않았다. 나는 “안나 가발다!”라고 말했다. 그이는 그 이름을 적어서 병원 도서관에 다녀오더니 안나 가발다의 책이 한 권도 없다면서 실망을 표시했다.

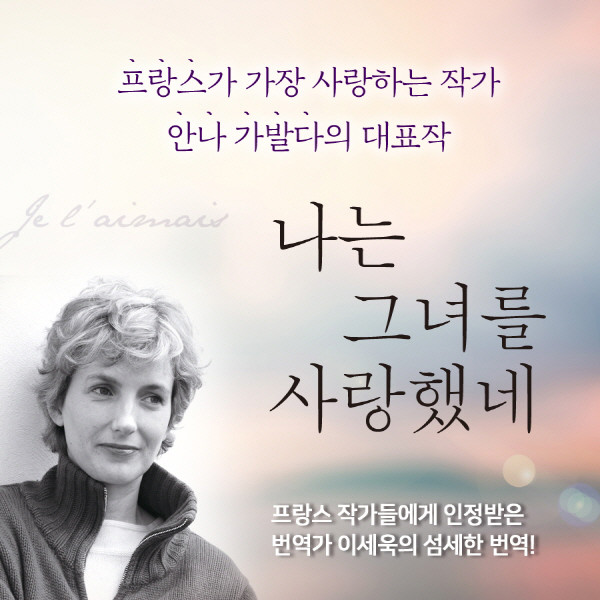

퇴원을 며칠 앞둔 어느 날, 오랜만에 스마트폰을 켰더니 처음 보는 전화번호가 떴다. 처음 듣는 목소리가 뜻밖의 소식을 알려왔다. 안나 가발다의 『나는 그녀를 사랑했네』라는 소설을 자기네가 다시 출간하기로 했다는 것이었다. 나는 15년 전에 낸 책이라 저작권 문제가 어떻게 돌아갔는지 모르고 있던 터라 조금 당황스러웠는데, 절판된 소설을 되살리고 싶어서 ‘북로그컴퍼니’에서 다시 출판 계약을 맺었다는 것이었다. 책에 대한 애정을 솔직하게 표현하는 소리를 들으니 나도 기분이 좋았다. 그 책이 없어서 실망하던 간병인은 자기 집안에 일이 생겨서 떠나갔지만 나는 그이에게 책을 보내 주리라 다짐했다.

내가 왜 병실에서 그 소설을 떠올렸을까? 안나 가발다는 내가 번역한 작가 중에서 가장 젊은 사람이다. 하지만 나이는 어려도 사람들을 바라보는 시선이 그녀처럼 따뜻하고 깊은 경우를 본 적이 없다. 안나 가발다에게는 사람살이의 미세한 결을 포착하는 예리한 감성이 있고, 상처를 안고 살아가는 사람들에 대한 따뜻한 시선이 있다. 또한 그녀의 소설에는 작은 반전과 서스펜스가 도처에 감춰져 있다. 이런 장점 때문에 독자들은 평범한 일상의 이야기에서 결코 평범하지 않은 재미와 새삼스런 깨달음을 얻게 된다.

그녀의 이야기 속에는 또 다른 이야기들이 들어 있고, 그 이야기 하나하나가 감동을 준다. 돌이켜 보면, 나는 그녀의 소설에서 읽은 짤막한 이야기들을 많은 벗들에게 들려주었다. 시간이 10년 넘게 흐르면서 그 이야기들의 원저자가 안나 가발다라는 사실조차 잊어버렸다. 예를 들어 나는 일상에서 ‘바게트 꽁다리’(『나는 그녀를 사랑했네』에 나오는) 이야기를 떠올릴 때가 많다. 별것 아닌 얘기라고 말할 수도 있겠지만, 나는 그 짧은 이야기에서 아주 중요한 사실을 깨달았지 않았나 싶다. 일견 사소해 보이는 일이 어떤 중요한 계기가 될 수 있다는 사실 말이다.

안나 가발다의 매력은 『나는 그녀를 사랑했네』에 그치지 않는다. 그다음에 나온 장편 소설 『함께 있을 수 있다면』은 더 큰 감동을 안겨준다. 이건 조금 다른 이야기처럼 들릴지 모르지만, 나는 얼마 전부터 일주일에 한 번씩 하는 TV 음악 프로그램에 심취해 있다. 남성 4중창단을 선발하는 경연 프로그램인데, 출연자들이 부르는 「남몰래 흘리는 눈물」이나 「카루소」가 너무나 아름다워서 나는 읽고 있던 책을 내려놓고 텔레비전 앞에 앉는다.

그런데 어느 날 이상한 일이 벌어졌다. 그 방송을 틀어 놓긴 했는데, 나는 방송이 끝나도록 고개 한 번 들지 않고 책을 읽었다. 눈물이 핑 돌기도 했다. 오페라 아리아나 이탈리아 가요 때문이 아니라 소설 속 인물들의 이야기가 마음을 파고들었기 때문이다.

나는 12년 만에 안나 가발다의 『함께 있을 수 있다면』을 다시 읽고 있었다. 내가 번역한 책이지만 그런 사실도 전혀 의식하지 않고 깊은 감동을 받았다. 『함께 있을 수 있다면』은 그런 소설이다. <팬텀 싱어>를 만드는 이들은 조금 서운하게 생각할지 모르지만, 때로는 소설이 음악 프로그램보다 재미있을 수 있는 것이다.

안나 가발다를 직접 만나서 소설을 놓고 대화를 나눈 적이 있다. 나는 그보다 진실하고 선량한 작가를 본 적이 없다. 그 뒤에도 우리는 이메일을 주고받으며 친구가 되었다. 그녀는 책에 사인을 하거나 메일을 보낼 때마다 상큼한 재치로 우정을 표시했다. 내가 프랑스에 가면 자기가 가이드를 맡고, 그녀가 한국에 오면 내가 가이드를 맡기로 했다. 세 번째 장편소설을 쓸 때는 프랑스에서 책이 나오기 전에 프랑스 출판사 ‘르 딜레탕트’뿐만 아니라 나에게도 원고를 보내겠다고 약속했다.

그런데 그 시절에 나는 움베르토 에코에 취해 있었다. 그녀가 세 번째 소설을 냈을 때 나는 에코 소설 『로아나 여왕의 신비한 불꽃』을 번역하던 참이었다. 나는 시간 문제 때문에 도저히 번역할 수 없다는 뜻을 한국 출판사에 전했다. 9년 전의 일이다. 그로써 내가 참 좋아하던 작가와 거리를 두게 되었다. 마음이 그토록 아름답고 문체가 깔끔한 작가와 멀어지게 되어서 안타까웠다. 그런데 이번에 한국의 ‘북로그컴퍼니’가 안나 가발다의 두 작품 『나는 그녀를 사랑했네』와 『함께 있을 수 있다면』을 다시 살려내는 모험을 감행했다. 나로서는 여간 반가운 일이 아니다.

다시 안나 가발다에게 소식을 보내어 이 기쁜 소식을 전하려 한다. 나는 안나 가발다가 다음에 낼 소설에 큰 기대를 걸고 있다. 하나의 단편집과 두 권의 장편소설로 21세기 프랑스 문단에서 가장 큰 사랑을 받았던 그녀가 또다시 독자들에게 즐거움과 행복을 줄 날이 오리라고 믿는다.

이세욱(번역가)

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책을 둘러싼 다양한 이야기를 만나 보세요.

![[에디터의 장바구니] 『과학하는 마음』 『영릉에서』 외](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251022-a6af176f.jpg)

![[인터뷰] 김민정 시인 “오롯이 시인으로만 한 권이 만들어졌으면 좋겠다는 꿈”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/09/20250923-d6e91747.jpg)

![[더뮤지컬] <리틀잭> 유주연, 순간을 영원처럼](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250808-d6e1342c.jpg)

![[리뷰] 몸보다 오래 살아남은 기억에 관해](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250709-2d5391b0.jpg)

![[큐레이션] 부모가 먼저 감동할지도 몰라](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2024/11/20241129-abd83d47.jpg)

rmskfdldhsek

2017.01.20

jiya9511

2017.01.17