짝사랑한 남자를 그리워할 때마다 나온 음악은…

드뷔시의 음악은 기존의 것과 다른 맛을 내고 있습니다. 말하자면 그의 음악은 귀로 듣는 회화라고 할 수 있습니다. 물론 그가 묘사하는 외부는 ‘객관적’이거나 고정 불변하지 않습니다. 인상주의 화가들이 시시각각 변화하는 풍경에 주목했던 것처럼, 드뷔시도 외부의 세계에서 받은 ‘어떤 순간’의 느낌을 오선지에 옮겨놓았다고 할 수 있습니다.

2013.02.25

음력 대보름날 밤에 이 글을 씁니다. 드뷔시(1862~1918)의 ‘달빛’(Clair de Lune)을 안 들을 수가 없군요. 적어도 앞으로 사나흘간은 달빛이 휘영청 밝을 겁니다. ‘달빛’은 드뷔시가 1890년 작곡에 착수했던 <베르가마스크 모음곡>(Suite Bergamasque)의 세번째 곡이지요. 드뷔시의 피아노 음악 가운데 가장 널리 알려진 곡일 듯합니다. 드뷔시가 남긴 모든 음악을 통틀어도 이처럼 대중적 인기를 끄는 곡을 아마 찾기 힘들 것 같습니다. 영화에도 자주 등장하지요. <도쿄 소나타>의 마지막 장면에서 남자 주인공이 연주하는 곡이 바로 ‘달빛’입니다. 비교적 요즘 영화들 중에서는 <트와일라잇>이라는 영화의 배경음악으로 사용되고 있습니다.

제 개인적 기억으로는, 베트남의 트란 안 홍 감독이 1994년에 만든 <그린 파파야 향기>에서 이 곡이 가장 인상적으로 등장했던 것 같습니다. 대사가 거의 없이, 매우 감각적인 영상을 시종일관 펼쳐내는 영화였지요. 사이공의 부잣집에서 종살이를 하던 어린 소녀 ‘무이’는 주인집 가세가 기울자 ‘쿠엔’이라는 남자의 집으로 일자리를 옮깁니다. 쿠엔은 특별히 하는 일 없이 피아노를 연주하고 작곡도 좀 하는 부잣집 아들입니다. 순진하고 착하기 이를 데 없는 무이는 그 멋진 도련님을 당연히 사랑하게 되지요. 미끈하게 잘 생긴 부잣집 아들, 게다가 분위기 팍팍 잡아가며 음악까지 연주해대니, 스무 살짜리 아가씨가 어떻게 그를 연모하지 않을 수 있겠습니까. 사실, 쿠엔은 무이가 가질 수 없는 존재입니다. 하지만 쿠엔은 아주 애매한 태도로 무이의 애타는 마음을 즐기지요. 그래서 무이로 하여금 동경과 환상을 끝없이 품게 만듭니다. 바로 그렇게 무이가 가질 수 없는 것을 그리워하는 장면마다, 드뷔시의 ‘달빛’이 애잔하게 흘러나오지요.

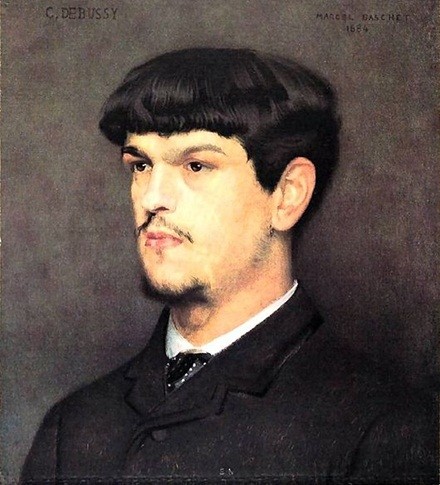

클로드 드뷔시(Achille-Claude Debussy) [출처: 위키피디아]

물론 드뷔시 본인은 ‘인상주의’라는 말을 쓴 적이 없습니다. 심지어 자신의 음악을 그렇게 부르는 것조차 못마땅해했지요. 그것은 화가들도 비슷했습니다. 그들도 자신의 작품을 인상주의라고 지칭하지 않았습니다. 그런 개념을 등장시킨 것은 평론가들에 의해서였지요. 게다가 드뷔시는 애초에 바그너 숭배자였습니다. 파리국립음악원에 입학했던 1872년부터 십수년 동안, 드뷔시는 바그너를 자신의 음악적 모델로 여겼던 것이 분명합니다. 물론 드뷔시만 그랬던 건 아닙니다. 언젠가 유명해질 날을 꿈꾸던 당시의 음악학도들은 너나없이 바그너를 동경했습니다. 한마디로 바그너풍은 당시의 ‘대세’였습니다.

하지만 드뷔시는 1888년과 이듬해에 두차례 걸쳐 독일 바이로이트를 방문한 이후, 바그너의 거대하고 웅변적인 음악은 자신과 맞지 않는다고 판단했습니다. 말하자면 자신은 바그너와 다른 길을 걸어야 한다는 ‘자아의 발견’을 이뤘던 것이지요. 이 자각은 음악사적으로 매우 중요합니다. 드뷔시적인 음악의 출발일 뿐 아니라, 프랑스적 근대음악(모더니즘)도 결국 그 지점에서 비롯하기 때문입니다. 물론 그것은 드뷔시 개인의 결단만으로 이뤄진 것은 아니었지요. 당시 드뷔시가 몸 담았던 ‘화요회’의 젊은 예술가들은 너나없이 기존의 미학을 벗어나려는 몸짓을 보여주고 있었습니다. 상징주의 시인 말라르메의 집에서 화요일마다 모였던 그 예술가들은 누구누구였을까요? 화가로는 고갱, 모네, 마네 같은 이들이 있었습니다. 문인으로는 베를렌느, 발레리, 프루스트 같은 사람들이 있었구요, 음악가로는 오늘의 주인공 드뷔시가 있었습니다.

자, 조금 더 얘기를 해보지요. 시인은 ‘언어’를 먹고 사는 존재들입니다. 그렇다면 상징주의 시인들은 어떤 언어에 애착을 가졌을까요? 그들에게는 언어의 지시적 의미, 다시 말해 사전적 의미는 별로 중요하지 않았습니다. 그보다는 언어가 품고 있는 미묘한 뉘앙스가 더 중요했지요. 사실적인 줄거리보다는 언어와 언어의 조합이 펼쳐내는 신비한 분위기, 암시적이고 상징적인 효과 같은 것에 집중했던 겁니다. 예컨대 말라르메의 <목신의 오후> 같은 시가 그렇지요. 그렇다면 인상주의 화가들에게는 무엇이 중요했을까요? 아시다시피 그들에게는 ‘빛’이야말로 본질적인 것이었습니다. 기존의 회화에서 나타나는 자연이 고정 불변의 것이었다면, 인상주의자들에게는 빛에 따라 시시각각 변하는 것이었겠지요. 그렇다면 동일한 풍경이나 사물도 여러 가지로 변주돼 나타날 수밖에 없습니다. 예컨대 모네가 그린 ‘루앙 대성당’을 떠올려 보시기 바랍니다. 모네는 새벽, 한낮, 저녁 등 햇살의 기울어짐에 따라 시시각각 변화하는 성당의 모습을 화폭에 담았지요.

드뷔시는 바로 이 상징주의와 인상주의를 음악으로 가져왔습니다. 그래서 그의 음악은 기존의 것과 다른 맛을 내고 있습니다. 말하자면 드뷔시의 음악은 귀로 듣는 회화라고 할 수 있습니다. 물론 그가 묘사하는 외부는 ‘객관적’이거나 고정 불변하지 않습니다. 인상주의 화가들이 시시각각 변화하는 풍경에 주목했던 것처럼, 드뷔시도 외부의 세계에서 받은 ‘어떤 순간’의 느낌을 오선지에 옮겨놓았다고 할 수 있습니다. 그래서 기존의 ‘표제음악’과 다릅니다.

<베르가마스크 모음곡>은 이탈리아 북부의 베르가모(Bergamo) 지역을 여행하고 돌아온 드뷔시가 1890년에 작곡을 시작한 음악입니다. 바그너적인 것과 결별하고 화요회에 참여하면서 새로운 예술가의 길을 걷고자 결심했던 바로 그 무렵이었습니다. 1곡은 ‘전주곡’, 2곡은 ‘미뉴에트’, 3곡은 ‘달빛’, 4곡은 ‘파스피에’(Passepied)입니다. 일단, ‘달빛’을 여러번 들어 익숙해지시면 다른 곡도 차례로 들어보시기 바랍니다. 미끄러지는 듯한 글리산도 주법, 달빛의 확산을 묘사하는 것 같은 분산화음들이 몽롱하면서도 달콤합니다. 선율 위주의 음악에 익숙한 분들에게는 이 곡이 다소 낯설게 들릴지도 모르겠습니다. 하지만 장담컨대, 드뷔시의 음악에 맛이 들리면 헤어나기가 정말 어렵습니다.

제 개인적 기억으로는, 베트남의 트란 안 홍 감독이 1994년에 만든 <그린 파파야 향기>에서 이 곡이 가장 인상적으로 등장했던 것 같습니다. 대사가 거의 없이, 매우 감각적인 영상을 시종일관 펼쳐내는 영화였지요. 사이공의 부잣집에서 종살이를 하던 어린 소녀 ‘무이’는 주인집 가세가 기울자 ‘쿠엔’이라는 남자의 집으로 일자리를 옮깁니다. 쿠엔은 특별히 하는 일 없이 피아노를 연주하고 작곡도 좀 하는 부잣집 아들입니다. 순진하고 착하기 이를 데 없는 무이는 그 멋진 도련님을 당연히 사랑하게 되지요. 미끈하게 잘 생긴 부잣집 아들, 게다가 분위기 팍팍 잡아가며 음악까지 연주해대니, 스무 살짜리 아가씨가 어떻게 그를 연모하지 않을 수 있겠습니까. 사실, 쿠엔은 무이가 가질 수 없는 존재입니다. 하지만 쿠엔은 아주 애매한 태도로 무이의 애타는 마음을 즐기지요. 그래서 무이로 하여금 동경과 환상을 끝없이 품게 만듭니다. 바로 그렇게 무이가 가질 수 없는 것을 그리워하는 장면마다, 드뷔시의 ‘달빛’이 애잔하게 흘러나오지요.

클로드 드뷔시(Achille-Claude Debussy) [출처: 위키피디아]

|

1862년 8월 22일 생 제르망 앙 레에서 태어났다. 11세에 파리 음악원에 입학하여, 1884년에 칸타타 「방탕한 아들」로 로마대상을 획득하고 3년간 로마에 유학하는 영예를 누렸다. 그러나 그가 로마에서 파리의 심사위원회로 보낸 「봄」은 심사위원간에 분분한 의론을 불러 일으켰으며, 또한 「선택받은 소녀」로는 악계의 이단자 취급을 당하고 말았다. 그가 파리에 돌아간 뒤 몇 해 동안은, 어느 음악가나 겪게 마련인 고독한 생활이 계속되었었지만, 「목신의 오후에의 전주곡」을 발표(1894)하고부터는 일약 음악계의 중심 인물이 되었다. 1918년 3월 25일,당시 파리가 독일군의 장거리포에 의해서 포격을 당하고 있었을 때 근대 프랑스 음악에 거대한 발자취를 남긴 드뷔시는 파리의 집에서 영면했다. -[출처] 『최신명곡해설』

| ||

물론 드뷔시 본인은 ‘인상주의’라는 말을 쓴 적이 없습니다. 심지어 자신의 음악을 그렇게 부르는 것조차 못마땅해했지요. 그것은 화가들도 비슷했습니다. 그들도 자신의 작품을 인상주의라고 지칭하지 않았습니다. 그런 개념을 등장시킨 것은 평론가들에 의해서였지요. 게다가 드뷔시는 애초에 바그너 숭배자였습니다. 파리국립음악원에 입학했던 1872년부터 십수년 동안, 드뷔시는 바그너를 자신의 음악적 모델로 여겼던 것이 분명합니다. 물론 드뷔시만 그랬던 건 아닙니다. 언젠가 유명해질 날을 꿈꾸던 당시의 음악학도들은 너나없이 바그너를 동경했습니다. 한마디로 바그너풍은 당시의 ‘대세’였습니다.

하지만 드뷔시는 1888년과 이듬해에 두차례 걸쳐 독일 바이로이트를 방문한 이후, 바그너의 거대하고 웅변적인 음악은 자신과 맞지 않는다고 판단했습니다. 말하자면 자신은 바그너와 다른 길을 걸어야 한다는 ‘자아의 발견’을 이뤘던 것이지요. 이 자각은 음악사적으로 매우 중요합니다. 드뷔시적인 음악의 출발일 뿐 아니라, 프랑스적 근대음악(모더니즘)도 결국 그 지점에서 비롯하기 때문입니다. 물론 그것은 드뷔시 개인의 결단만으로 이뤄진 것은 아니었지요. 당시 드뷔시가 몸 담았던 ‘화요회’의 젊은 예술가들은 너나없이 기존의 미학을 벗어나려는 몸짓을 보여주고 있었습니다. 상징주의 시인 말라르메의 집에서 화요일마다 모였던 그 예술가들은 누구누구였을까요? 화가로는 고갱, 모네, 마네 같은 이들이 있었습니다. 문인으로는 베를렌느, 발레리, 프루스트 같은 사람들이 있었구요, 음악가로는 오늘의 주인공 드뷔시가 있었습니다.

자, 조금 더 얘기를 해보지요. 시인은 ‘언어’를 먹고 사는 존재들입니다. 그렇다면 상징주의 시인들은 어떤 언어에 애착을 가졌을까요? 그들에게는 언어의 지시적 의미, 다시 말해 사전적 의미는 별로 중요하지 않았습니다. 그보다는 언어가 품고 있는 미묘한 뉘앙스가 더 중요했지요. 사실적인 줄거리보다는 언어와 언어의 조합이 펼쳐내는 신비한 분위기, 암시적이고 상징적인 효과 같은 것에 집중했던 겁니다. 예컨대 말라르메의 <목신의 오후> 같은 시가 그렇지요. 그렇다면 인상주의 화가들에게는 무엇이 중요했을까요? 아시다시피 그들에게는 ‘빛’이야말로 본질적인 것이었습니다. 기존의 회화에서 나타나는 자연이 고정 불변의 것이었다면, 인상주의자들에게는 빛에 따라 시시각각 변하는 것이었겠지요. 그렇다면 동일한 풍경이나 사물도 여러 가지로 변주돼 나타날 수밖에 없습니다. 예컨대 모네가 그린 ‘루앙 대성당’을 떠올려 보시기 바랍니다. 모네는 새벽, 한낮, 저녁 등 햇살의 기울어짐에 따라 시시각각 변화하는 성당의 모습을 화폭에 담았지요.

드뷔시는 바로 이 상징주의와 인상주의를 음악으로 가져왔습니다. 그래서 그의 음악은 기존의 것과 다른 맛을 내고 있습니다. 말하자면 드뷔시의 음악은 귀로 듣는 회화라고 할 수 있습니다. 물론 그가 묘사하는 외부는 ‘객관적’이거나 고정 불변하지 않습니다. 인상주의 화가들이 시시각각 변화하는 풍경에 주목했던 것처럼, 드뷔시도 외부의 세계에서 받은 ‘어떤 순간’의 느낌을 오선지에 옮겨놓았다고 할 수 있습니다. 그래서 기존의 ‘표제음악’과 다릅니다.

<베르가마스크 모음곡>은 이탈리아 북부의 베르가모(Bergamo) 지역을 여행하고 돌아온 드뷔시가 1890년에 작곡을 시작한 음악입니다. 바그너적인 것과 결별하고 화요회에 참여하면서 새로운 예술가의 길을 걷고자 결심했던 바로 그 무렵이었습니다. 1곡은 ‘전주곡’, 2곡은 ‘미뉴에트’, 3곡은 ‘달빛’, 4곡은 ‘파스피에’(Passepied)입니다. 일단, ‘달빛’을 여러번 들어 익숙해지시면 다른 곡도 차례로 들어보시기 바랍니다. 미끄러지는 듯한 글리산도 주법, 달빛의 확산을 묘사하는 것 같은 분산화음들이 몽롱하면서도 달콤합니다. 선율 위주의 음악에 익숙한 분들에게는 이 곡이 다소 낯설게 들릴지도 모르겠습니다. 하지만 장담컨대, 드뷔시의 음악에 맛이 들리면 헤어나기가 정말 어렵습니다.

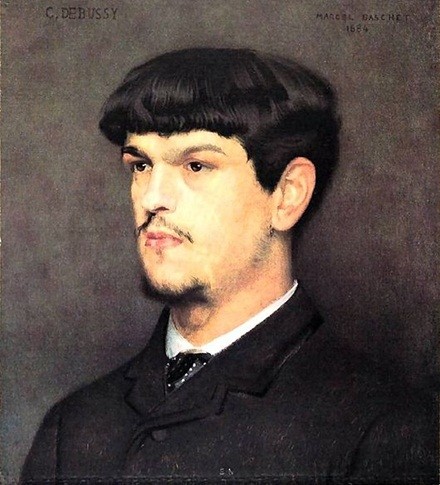

▶ 미셸 베로프(Michel Beroff)/1980년/EMI

▶ 타마슈 바샤리(Tamas Vasary)/1969년/DG Brilliant Classics

▶ 알랭 플라네(Alain Planes)/2005년/Harmonia Mundi

| |||||

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

8개의 댓글

추천 기사

추천 상품

필자

문학수

1961년 강원도 묵호에서 태어났다. 까까머리 중학생 시절에 소위 ‘클래식’이라고 부르는 서양음악을 처음 접했다. 청년시절에는 음악을 멀리 한 적도 있다. 서양음악의 쳇바퀴가 어딘지 모르게 답답하게 느껴졌기 때문이다. 게다가 서구 부르주아 예술에 탐닉한다는 주변의 빈정거림도 한몫을 했다. 1990년대에 접어들면서부터 음악에 대한 불필요한 부담을 다소나마 털어버렸고, 클래식은 물론이고 재즈에도 한동안 빠졌다. 하지만 몸도 마음도 중년으로 접어들면서 재즈에 대한 애호는 점차 사라졌다. 특히 좋아하는 장르는 대편성의 관현악이거나 피아노 독주다. 약간 극과 극의 취향이다. 경향신문에서 문화부장을 두차례 지냈고, 지금은 다시 취재 현장으로 돌아와 음악담당 선임기자로 일하고 있다.

2013년 2월 철학적 클래식 읽기의 세계로 초대하는 <아다지오 소스테누토>를 출간했다.

![[더뮤지컬] <인화> 외면과 배제가 아닌 것](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250430-f2b5a203.jpg)

![[큐레이션] 역사 동화로 세계사 만나기](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250220-e788b872.png)

![[더뮤지컬] <시지프스> 윤지우의 연습 일지](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/01/20250110-9292ae65.jpg)

정원선

2014.09.29

djsslqkqn

2013.05.03

rostw

2013.04.30

더 보기