베토벤, 그의 ‘유일한’ 바이올린 협주곡 - <바이올린 협주곡 D장조 op.61>

베토벤이 바이올린을 위한 협주곡을 하나밖에 남기지 않았다는 사실은 아쉬운 지점이기도 합니다. 바로 <바이올린 협주곡 D장조 op.61>입니다. 베토벤은 피아노 협주곡을 다섯 곡 썼지만, 바이올린 협주곡으로는 오늘 들을 D장조 협주곡이 유일합니다.

2013.09.02

|

| 모차르트(좌)와 베토벤(우) [출처: 위키피디아] |

베토벤과 모차르트는 열네 살 차이가 납니다. 당연히 모차르트가 연상이지요. 하지만 모차르트는 베토벤이 스물한 살이던 1791년에 사망합니다. 베토벤은 그 다음해에 오스트리아 빈으로 이주해 하이든을 사사하면서, 빈의 음악가로서 본격적인 발걸음을 내딛게 됩니다. 또 그 다음해에는 리히노프스키 공작 등 빈의 유력한 음악후원자들과 친교를 맺기 시작하지요. 이어서 스물다섯 살이 되던 1795년에 마침내 빈에서 피아니스트로 데뷔합니다. 그렇습니다. 베토벤은 선배인 모차르트가 그랬듯이, 당대의 뛰어난 피아니스트였습니다. 그러고 보면 이 두 사람이 서양음악사에서 바통을 터치하는 시기가 참으로 절묘하게 맞아떨어진다는 생각이 듭니다.

그런데 이 두 피아니스트의 스타일은 여러 모로 달랐습니다. 물론 그 차이는 그들이 남긴 피아노 음악들(소나타와 협주곡 등)에서도 드러나지만, 실제로 연주회장에서 보여주는 스타일도 많이 달랐습니다. 어떻게 달랐을까요? 간단히 말해 모차르트의 연주는 스타카토(staccato)적입니다. 음을 짧게 끊어서 치는 느낌이 강하지요. 반면에 베토벤은 레가토(legato)적입니다. 스타카토와 레가토는 상대적 의미라고 보시면 됩니다. 베토벤의 피아노 스타일은 모차르트보다 부드럽게 이어지는 느낌을 한층 강조하고 있다고 봐야겠지요. 실제로 베토벤은 자신이 피아노를 가르쳤던 제자들에게도 이 ‘레가토’를 수없이 주문했다고 전해집니다.

자, 두 사람은 그렇게 시대를 앞서거니 뒤서거니 하면서 당대의 피아노 명인으로 활약했습니다. 그런데 피아노뿐이었을까요? 두 사람이 피아노 말고 또 능숙하게 연주했던 악기로는 뭐가 있을까요? 그렇습니다. 바로 바이올린과 비올라였습니다. 피아노만큼 ‘절대적인 악기’는 아니었지만, 베토벤과 모차르트는 바이올린과 그 형제라고 할 수 있는 비올라도 능숙하게 연주할 줄 알았습니다.

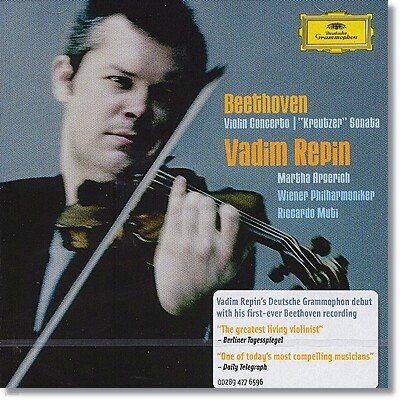

오늘의 주인공 베토벤, 그가 피아노뿐 아니라 바이올린도 빼어나게 다뤘다는 사실을 증명하는 음악이 바로 10곡의 바이올린 소나타겠지요. 우리는 <내 인생의 클래식 101>에서 그중 두 곡을 이미 들었습니다. 3월 25일자로 게재했던 소나타 5번 ‘봄’(http://ch.yes24.com/Article/View/21737), 그리고 4월 8일자로 게재했던 소나타 9번 ‘크로이처’(http://ch.yes24.com/Article/View/21832)입니다. 베토벤은 이 곡들에서 바이올린의 역할과 능력을 한층 확대하려는 시도를 보여줍니다. 그저 예쁜 소리를 내는 악기라는 관념을 완전히 뒤집어버리는, 때로는 매우 격렬하고 드라마틱하면서 또 때로는 지성적인 느낌이 충만한 악기로 변신시키고 있습니다. 특히 9번 ‘크로이처’가 그렇습니다.

그 베토벤이 바이올린을 위한 협주곡을 하나밖에 남기지 않았다는 사실은 아쉬운 지점이기도 합니다. 바로 <바이올린 협주곡 D장조 op.61>입니다. 베토벤은 피아노 협주곡을 다섯 곡 썼지만, 바이올린 협주곡으로는 오늘 들을 D장조 협주곡이 유일합니다.

하지만 이 하나뿐인 협주곡은 풍부한 서정미와 우아한 품격을 두루 갖춘, 연주시간 약 45분에 달하는 대곡입니다. 게다가 독주 바이올린과 오케스트라의 주고받음이 그야말로 팽팽한 긴장감을 느끼게 합니다. 이 팽팽한 대치야말로 베토벤 중기 협주곡들에서 나타나는 특징 가운데 하나라고 할 수 있겠지요. 베토벤은 바이올린 협주곡 D장조를 완성하기 직전에 피아노 협주곡 4번을 썼고, 그 다음 협주곡으로는 ‘황제’라는 이름으로 불리는 피아노 협주곡 5번을 작곡했습니다. 특히 우리는 바이올린 협주곡 D장조와 피아노 협주곡 ‘황제’에서 독주악기의 ‘영웅성’과 대면할 수 있습니다. 이 두 곡에서 독주악기는 마치 작곡가(베토벤)의 분신이기라도 하듯이 ‘거대한 어떤 것’에 저항하고 투쟁합니다. 그것은 체제일 수도 있고 운명일 수도 있겠지요. 그래서 마침내 베토벤 음악의 특징 가운데 하나인 드라마틱한 장관이 펼쳐집니다.

유일한 바이올린 협주곡을 작곡했던 때는 베토벤이 서른여섯 살이던 1806년입니다. 프랑스의 나폴레옹 군대가 빈을 점령하고 있던 시기였습니다. 베토벤은 그 해 가을, 자신의 후원자인 리히노프스키 공작의 집에 잠시 머물고 있었지요. 어느 날 공작이 점령군들을 위한 파티와 연주회를 준비했는데, 그날 연주회에는 당연히 베토벤의 연주도 포함돼 있었습니다. 하지만 베토벤은 연주할 시간을 얼마 앞두고 사라졌습니다. 비가 내리는 밤이었다고 합니다. 그때 베토벤은 리히노프스키에게 이런 편지를 남겼지요. “당신이 공작일 수 있는 것은 가문과 우연에 의한 것입니다. 그러나 나는 나 자신의 힘으로 이뤄졌습니다. 지금까지도 그리고 미래에도, 수많은 공작들이 있었고 앞으로도 그럴 겁니다. 하지만 베토벤은 오직 나 한 명뿐입니다.”

초연은 같은 해 12월 23일, 안 데어 빈 극장에서 열렸습니다. 프란츠 클레멘트(1780~1842)라는 바이올리니스트의 연주회였는데, 베토벤은 연주회 직전에야 독주 파트를 완성했다고 합니다. 그래서 클레멘트는 이 곡을 연습 없이 초견 연주했다고 전해집니다. 한데 그날 이후에 베토벤의 이 곡은 거의 연주되는 일이 없었다고 합니다. 왜 그랬을까요? 이유는 대체로 두 가지로 요약됩니다. 하나는 유례없이 긴 1악장을 연주자들이 부담스러워 했기 때문이라는 것. 또 하나는 베토벤 이후 낭만주의가 본격화하면서 파가니니 풍의 화려한 기교적 연주가 유행했기 때문이기도 합니다. 말하자면 바이올리니스트가 이 곡을 연주하기는 결코 쉽지 않지만, 그렇다고 해서 청중에게 신들린 듯한 기교를 보여줄 만한 패시지가 있는 것은 아니라는 얘기가 되겠지요. 그렇습니다. 베토벤의 바이올린 협주곡 D장조는 겉으로 드러나는 테크닉의 화려함보다는 내면적인 고상함을 느끼게 하는 곡입니다. 아울러 매우 격조 있는 서정성이 물결치는 곡입니다. 세월이 거의 40년쯤 흐른 뒤에, 브람스의 막역한 친구였던 당대의 바이올리니스트 요제프 요아힘(1831~1907)이 이 곡의 진정한 가치를 음악사에 아로새기게 됩니다.

1악장은 팀파니가 둥둥둥둥 D음을 연타하면서 문을 엽니다. 이 4박자의 리듬을 잘 기억해두시기 바랍니다. 딴딴딴딴 하면서 분절되는 느낌의 리듬입니다. 1악장 곳곳에 등장하는 리듬형입니다. 이어서 목관악기들이 장중하면서도 느긋하게 첫번째 주제를 연주합니다. 힘찬 분위기의 경과부를 거치고 두번째 주제도 역시 목관(플룻은 빠진)이 연주합니다. 첫 주제에 비해 좀더 여성적인데다 노래하는 듯한 느낌을 담아내고 있습니다. 바이올린과 관현악이 이 두 개의 주제를 주거니 받거니 하면서 음악이 전개되는데, 그 사이사이에서 독주 바이올린이 펼쳐내는 아름다운 연주에 귀를 기울여보시기 바랍니다.

독주 바이올린이 펼쳐내는 카덴차(cadenza, 악곡이나 악장이 끝나기 직전에 독주자가 연주하는 기교적이고 화려한 부분)는 1악장에서 매우 인상적인 장면입니다. 이 카덴차는 후대의 바이올리니스트들이 만든 것입니다. 요아힘 같은 이들이 카덴차를 첨가해 음악을 좀더 흥미진진한 방향으로 유도했지요. 요아힘 외에 크라이슬러(1875~1962)가 만든 카덴차도 많이 연주됩니다. 제가 지금 듣고 있는 LP음반은 바이올리니스트 이다 헨델(85), 그리고 라파엘 쿠벨릭이 지휘하는 필하모니아 오케스트라의 협연(RCA)인데, 이 연주에서는 요아힘의 카덴차를 사용하고 있습니다.

연주시간 약 24분의 1악장이 끝나고, 라르게토(larghetto)의 느린 2악장이 평화스러운 느낌으로 문을 엽니다. 약음기를 낀 현악기들이 주제를 제시하면 독주 바이올린이 그 주제를 아름답게 장식하면서 따라붙습니다. 1악장은 주제와 세 개의 변주로 이뤄졌습니다. 1변주에서는 클라리넷이, 2변주에서는 파곳이 주제를 연주합니다. 마지막 세번째 변주는 관현악만으로, 앞서의 변주들보다 훨씬 강한 음향으로 연주됩니다. 독주 바이올린은 그 변주들 사이사이에서 어딘지 애틋한 느낌이 담긴 선율들을 아름답게 노래합니다. 마지막에 다다르면 현악기들의 묵직한 음향이 갑작스럽게 한차례 울려 퍼진 다음, 다시 바이올린이 카덴차풍의 독주를 선보이면서 다음 악장으로 연결되지요.

쉼표 없이 아타카(attacca)로 이어지는 3악장은 알레그로(allegro)로 템포가 빨라집니다. 독주 바이올린이 1악장에서도 들었던 주제를 생동감 있게 연주하고 관현악이 곧바로 이어받습니다. 3악장은 이른바 론도 악장이지요. 주제(A)를 여러 차례 반복하면서, 그 사이사이에 부차적인 주제(B, C)가 자리하는 형식입니다. 말하자면 A-B-A-C-A-B-A의 형식입니다. 그러니까 메인 주제에서 시작해 메인 주제로 끝나는데, 그 중간에 부차적 성격을 갖는 다른 주제들이 끼어듭니다. 그래서 풍성한 음악적 효과를 얻습니다. 3악장의 첫번째 부주제(B)는 가볍고 산뜻한 느낌, 두번째 부주제(C)는 노래의 느낌이 강한, 아름답고 매혹적인 선율입니다. 마지막으로 독주 바이올린의 화려한 카덴차가 펼쳐진 후, 관현악이 짧고 육중하게 마침표를 찍습니다.

p.s. 보편적인 명연으로 거론되는 다비드 오이스트라흐의 연주, 앙드레 클뤼탕스가 지휘하는 프랑스 국립교향악단과의 협연(1958년, EMI)이 최근 품절인 모양입니다. 추천음반 목록에 당연히 올려야 할 음반인데, 아쉽게도 올리지 못했습니다. 바이올리니스트 기돈 크레머와 지휘자 아르농쿠르의 독특한 해석을 맛볼 수 있는 음반(1992년, 텔덱)도 마찬가지입니다. 참으로 음반 구하기 어렵습니다. 음반 매장의 보유 레퍼토리가 빈약하다는 얘기인데, 음반 수요가 워낙 줄어든 탓으로 보입니다. 팔리는 소수의 음반만 팔립니다. 앞서 말한 오이스트라흐의 음반, 이미 소장하신 분들이 적지 않겠지만, 특히 베토벤의 바이올린 협주곡 음반을 처음 구입하는 분들은 꼭 기억하고 있다가 구입하시기 바랍니다.

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

3개의 댓글

추천 상품

필자

문학수

1961년 강원도 묵호에서 태어났다. 까까머리 중학생 시절에 소위 ‘클래식’이라고 부르는 서양음악을 처음 접했다. 청년시절에는 음악을 멀리 한 적도 있다. 서양음악의 쳇바퀴가 어딘지 모르게 답답하게 느껴졌기 때문이다. 게다가 서구 부르주아 예술에 탐닉한다는 주변의 빈정거림도 한몫을 했다. 1990년대에 접어들면서부터 음악에 대한 불필요한 부담을 다소나마 털어버렸고, 클래식은 물론이고 재즈에도 한동안 빠졌다. 하지만 몸도 마음도 중년으로 접어들면서 재즈에 대한 애호는 점차 사라졌다. 특히 좋아하는 장르는 대편성의 관현악이거나 피아노 독주다. 약간 극과 극의 취향이다. 경향신문에서 문화부장을 두차례 지냈고, 지금은 다시 취재 현장으로 돌아와 음악담당 선임기자로 일하고 있다.

2013년 2월 철학적 클래식 읽기의 세계로 초대하는 <아다지오 소스테누토>를 출간했다.

채널예스

2013.09.03

감사합니다.

글쓴이

2013.09.02

destinydesigner

2013.09.02