등골이 오싹! 수십 마리 나비 날개를 뜯어 붙여서 작품 완성

보헤미안 랩소디의 첫 가사가 들리는 것 같네요. 현실인가요, 그저 환상일 뿐 인가요? (Is this the real life, is this just fantasy?)”

2011.06.09

보헤미안 랩소디의 첫 가사가 들리는 것 같네요. “현실인가요, 그저 환상일 뿐 인가요? (Is this the real life, is this just fantasy?)” 퀸을 무척이나 좋아했지요. 보헤미안 랩소디의 전주를 피아노로 멋지게 연주해보겠다고 얼마나 연습을 많이 했었는데요. 그리고 처음부터 끝까지 모호한 가사도 해독해보려고 끙끙댔던 기억이 납니다.

손 선생님의 글을 읽고 내가 누구인지 묻고 대답하기 위해 손거울을 불쑥 꺼내 봤지요. 거울을 보기 전까지 나는 명민한 사고에 잠긴 사람이었어요. 틀림없었습니다. 셜록 홈즈가 해결의 실마리를 찾았을 때처럼 집게와 엄지로 턱을 만지작거리면서, 흘러내린 안경을 간혹 밀어 올리곤 하면서, 이만하면 넘치지 않을까 할 정도로 눈에는 광채가 어려 있는 사람말입니다.

하지만 거울은 내 환상을 깨어버리려는 듯 나의 현실을 지나치게 즉물적으로 비추는군요. 피곤에 겨워 눈꺼풀이 간헐적으로 팔딱팔딱 뛰는 거울 앞의 얼굴에게 나지막이, 영화 <올드보이>의 명대사를 읊조립니다. “누구냐, 넌.”

때로는 현실이 더 나답지 않습니다. 그래서 화가들은 거울에 만족하지 못하고, 자화상을 그리는 모양입니다. 프랑스의 쿠르베(Gustave Courbet, 1819-77)가 그린 자화상을 보여드릴게요.

|

환영을 덧씌우지 않은, 있는 그대로를 충실하게 그리는 것을 좋아하는 리얼리스트 쿠르베이건만, 자화상만큼은 한껏 몽환적인 분위기로 그렸네요. 마릴린 먼로처럼 느슨하게 내려뜬 눈과 약간 치켜든 턱이 그렇습니다. 게다가 입가에는 사색적인 분위기마저 감돕니다.

누가 칭찬해주지 않아도 이미 자신이 매력적이라는 걸 알고 있는 남자처럼, 남들이 발견하기도 전에 스스로의 위대함을 미리 깨달은 천재처럼 나르시시즘에 흠뻑 젖어 있군요. 오만하면서도 까닭 모를 우수에 젖은 저런 표정은 오직 쿠르베만이 지을 수 있을 겁니다. 그가 어떤 사람인지 말해주는 소품은 파이프 담배로군요. 최고로 잘 말린 담배 잎만 모아 궐련(cigar)을 만든 후에, 남아 있는 여러 종류의 담배 잎 믹스를 모은 걸로 파이프 담배를 태우지요. 그래서 파이프 담배는 소탈하고 자유분방한 성격의 문인, 지식인, 예술가들에게 상징적으로 잘 어울렸어요.

멋쟁이 댄디라면 단순하면서도 기막히게 고급스러운 담배 케이스에서 궐련 한 가피를 꺼내 들겠지요. 그것도 새하얀 소매 밑으로 뻗어 나온 곱고 긴 손가락으로 말입니다. 그리고는 먼저 코끝으로 가져가서 지그시 향을 탐한 후, 앙증스럽게 생긴 커터를 집어 꼭지를 자르고, 다시 이국적으로 장식된 램프에 불을 붙이는 긴 의식을 기꺼이 즐길 겁니다. 하지만 어디에도 정착하지 않는 정신적 방랑(homelessness)의 상태를 선호하는 보헤미안에겐 그런 절차들이 한낱 속물근성처럼 보일 뿐이지요.

쿠르베처럼 기성 사회가 만들어놓은 미학적 틀에 구애받지 않는 예술가라면 역시 궐련보다 파이프가 제격입니다. 반 고흐도 고갱도, 그리고 소설가 이 상도 늘 파이프를 입에 물고 있기로 유명했으니까요.

손 선생님께서는 보헤미안을 꿈꾸시네요. 손가락이 길지는 않지만 저는 오히려 댄디에 가까운 것 같습니다. 자신을 직접 드러낼 용기가 없어 늘 예쁘장한 물건과 화사한 옷 뒤에 숨어버리기 좋아하니까요. 댄디는 언뜻 보기에 속물로 보이지만, 실은 자기 표피 안에 숨은 은둔자랍니다. 보헤미안과 댄디는 둘 다 현실도피적인 성향이 있다는 점에서 서로 통하지요. 손 선생님과 저도 사실 어딘가 닮지 않았을까요?

표피라는 단어를 꺼냈더니 불현듯 이 작품이 생각났어요. 프랑스의 장 뒤뷔페(Jean Dubuffet, 1901-85)가 1953년에 제작한 콜라주, 「사팔뜨기」인데요.

|

어린이의 작품처럼 천진난만해보이지만, 자세히 들여다보는 순간 등골이 오싹해지는 광기를 보고야 말지요. 그는 수십 마리의 나비를 잡아 그 날개를 뜯어 붙여서 화려한 표피로 이루어진 새로운 인물을 탄생시켰습니다.

조디 포스터와 안소니 홉킨스가 나왔던, 이제는 고전으로 불리는 영화 <양들의 침묵> (1991)이 떠오르네요. 남자이지만 여자가 되고 싶은 사이코패스가 나오는데, 변신에 대한 욕망을 암시하는 매개물로 역시 나비가 동원됩니다. 번데기에서 나비로의 탈태를 꿈꾸면서 범인은 자신의 몸에 덧씌울 표피를 구하기 위해 몸집 넉넉한 여자들을 죽여요. 그리고 그 거죽을 입기 위해 시신을 마름질하면서, 일종의 주술적 행위로 나방의 번데기를 죽은 몸 곳곳에 집어넣어 둡니다.

물론 뒤뷔페의 작품 속에 그런 변태적 광기가 어려 있다는 이야기는 아니에요. 「사팔뜨기」를 제작한 시기는 제2차세계대전 후였고, 전쟁이라는 파괴적인 경험이 유럽인들에게 공포와 고통의 상처로 잔재하고 있을 때였지요. 안타깝게도 잔혹함의 기억은 소멸하지 못한 채 또 다른 잔혹함으로 표출된다고 하더군요.

나비를 잡아 하나하나 날개를 뜯으며 그는 과연 무슨 생각을 했을까요? 흉터가 생긴 자아를 찬란한 외피로 감싼다 한들 완벽하게 감추어지지는 않겠지요. 적어도 날개를 뜯었던 처참한 행위만큼은 남겨지게 되잖아요. 도대체 이 작품 속에서 작가인 나는 누구입니까? 표피인가요, 아니면 그 뒤에 숨어있는 잔인한 행위자인가요?

백남준은 말합니다, 쇼를 하라고. 예술은 쇼이고, 어쩌면 우리의 삶 전체가 쇼일지 모른다고요. 그렇다면 삶이라는 무대에 올라선 쇼의 캐릭터와 그 쇼를 기획한 자, 둘 중에 누구를 나로 받아들여야 할지 혼란스럽네요. 보헤미안 랩소디에서 주인공은 고백하지요. “엄마, 나 지금 누구를 죽였어요(Mama, just killed a man)…. 삶이 막 시작되었는데, 이제 나는 사라졌고 삶도 같이 버려졌어요(Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away).” 그는 대체 누굴 죽인 것인지 궁금합니다. 현실로 돌아가기 위해 환상의 나를 죽인 모양인데, 결국 모든 것이 함께 사라지고 말았군요.

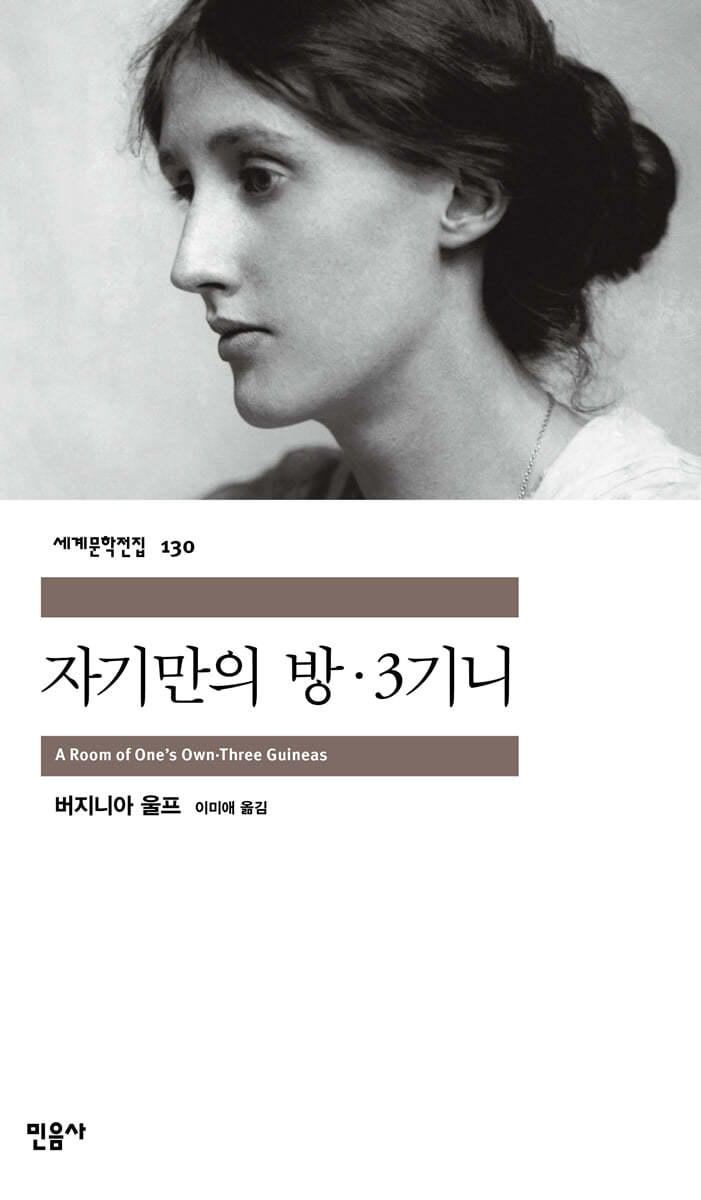

그럼, 현실의 나는 지금 어디에 서 있을까요? 그 자리가 어디인지부터 차근차근 다시 이야기해야 할 것 같습니다. 내가 진정 나다워질 수 있는 물질적 조건을 직시한 사람을 소개해야겠네요. 사진 속의 인물은 스무 살 무렵의 버지니아 울프(Virginia Woolf, 1882-1941)예요.

|

런던에 있는 초상화 갤러리에 가면 한 시대를 풍미했던 사람들의 모습을 그림이나 사진으로 볼 수 있는데, 그곳에서 가장 인기 있는 초상은 단연 버지니아이지요. 젊은 시절 그녀의 섬세한 감수성을 잘 담아낸 이 사진 앞에 발걸음이 멈춘 사람들은 잠시 떠날 줄을 모르고 쳐다보게 돼요. 그리고는 자유로운 영혼이 되고자 했던 한 인간에 대해 생각해 본답니다.

|

|

하지만 그녀의 결론은 십여 년이 지난 후에 설득력이 좀 없어져 버렸습니다. 버지니아 스스로 자신의 몸을 강물에 내던져 버렸으니까요. 돈과 자기만의 방을 모두 가졌던 그녀는 대체 무엇이 잘못되어 육신을 부정해야 했을까요.

돈을 벌기 위해서는 시간에 구속되어 있어야 하고, 또 자기 자리를 유지하기 위해서는 치열하게 경쟁하며 살아야 하지요. 결국 자유롭기 위해 사람들은 또 다른 구속을 끊임없이 택해야만 하나 봐요. 손 선생님, 묻고 싶습니다. 현실에서 보헤미안으로 사는 것이 진정 가능할까요. 퀸의 보헤미안 랩소디는 무책임하게 이렇게 끝맺습니다. “누구라도 알 수 있지, 내게 문제될 건 아무것도 없어요. 어쨌든 바람이 부니까요 (Anyone can see, nothing really matters to me. Anyway the wind blows).”

18개의 댓글

추천 상품

다, 그림이다

출판사 | 이봄

필자

채널예스

채널예스는 예스24에서 운영하는 콘텐츠 플랫폼입니다. 책, 영화, 공연, 음악, 미술, 대중문화, 여행 등 다양한 이야기를 만나 보세요.

가호

2012.06.30

prognose

2012.01.21

앙ㅋ

2011.10.24

더 보기