레스토랑 가이드 자갓Zagat의 구겨진 뒷장과 부드러워진 옆면의 종이 단면들을 넘겨보니 어느새 뉴욕의 길거리를 걸으며 희망에 차 두근거리며 발걸음을 옮기는 나를 만날 수 있었다.

나는 남들에게 자랑할 정도로 책을 많이 읽지도, 잘난 척할 정도로 어려운 책을 섭렵하지도 못했지만 책 그 자체를 좋아한다. 종이의 서걱거림이나, 새 책의 빳빳함, 또는 나이 많은 책의 오래된 향기는 언제나 기분이 좋다. 책마다 다른 글자체와 종이의 두께 또한 좋아한다. 비싼 종이를 쓴 듯 너무 매끄러운 질감의 책도 매력 있지만 재생지를 쓴 뻣뻣하고 가벼운 책도 좋다. 그래서 서점이나 도서관에 들어서는 그 순간부터 책과의 만남에 대해 마음 속 깊이 행복이 스며든다. 그런 종이 위에 펼쳐진 글씨에 담긴 세계는 그저 물건이었던 “책”이 생명을 가지고 “친구”와 같이 다가온다. 그런 친구는 최대한 곱게 새 책처럼 읽거나, 아니면 반대로 손때가 묻어나도록 반복하여 읽기도 한다.

|

| 미국에서 모은 레스토랑 관련 서적들 | |

뉴욕을 알아가는 일도 그랬다. 인터넷 덕분에 클릭 한 번이면 무수한 정보를 얻을 수 있었지만 그래도 나에게 가장 큰 친근함은 책이었다. 손 끝으로 종이를 느끼며 가고 싶은 곳을 펜으로 표시하면서 여러 번 펴본 책의 모서리에 손때가 묻어나는 기분은 노트북으로는 맛볼 수 없는 매력이었다. 그렇게 애정의 손때가 묻은 책은 많지만 그중 가장 기본이 되는 책을 꼽자면 『자갓Zagat』과 『미슐랭Michelin』이 있다. 두 권 모두 미식에 관해서 유명한 평론 책으로 맛있는 것에 관심이 있는 사람이라면 한번쯤 들어봤을 법하다.

『자갓Zagat』은 뉴욕에서 시작되어 현재 로스앤젤리스, 시카고 등 미국 내에 큰 도시들을 중심으로 레스토랑, 바 클럽, 쇼핑할 곳 등 유명한 곳에 대한 평가와 점수가 30점 만점으로 평가되어 있다. 점수와 평가는 모두 자갓 회원이면 누구나 할 수 있으며 그렇게 모인 리뷰를 정리하여 1년에 한 번씩 책으로 출간한다. 책 앞장에는 간략한 소개가 나와있는데 현재는 30만 명이 넘는 회원이 가입되어 있고 매년 6백만 회가 넘는 식사의 내용을 통계낸다고 하니 그 규모를 짐작할 수 있다. 현재는 음식점뿐 아니라 나이트 라이프night life (술집과 바, 클럽 등을 소개), 마켓 플레이스market place(시장, 식료품 가게를 중심으로 소개), 쇼핑shopping(크고 작은 상점)에 대해서도 개별적으로 다루고 있으며 책뿐만 아니라 모바일 디바이스, 인터넷 사이트 등에서 정보를 얻을 수 있다.

또 다른 유명한 미식잡지인 『미슐랭Michelin』은 우리나라에서도 유명한 타이어 회사 미쉘린에서 만든다. 얼마 전 일본에서 발간되어 이슈가 되었던 미슐랭은 자갓과 달리 회원 리뷰가 아니라 미슐랭에 소속되어 있는 요리사와 미식가들의 평점을 바탕으로 한다. 자갓이 점수로 평가하는 데에 비해 여기에서는 최고급 레스토랑에 별을 주는데 세 개가 최고이다. 그러나 책에 실린 레스토랑 중에는 별이 없는 곳이 더 많은데, 미슐랭에 실렸다는 것만으로도 일정 수준 이상의 레스토랑이라고 자부한다고 한다. 하지만 아시안 음식에 대해서는 평가가 아주 드문데 일식을 제외하고 아시아 음식을 대표하는 중국음식 중 미슐랭에 실린 식당은 단 한 곳뿐이며 한식당은 한 곳도 없다.

자갓의 고향이 뉴욕이어서 그런지 뉴요커들은 역사가 오래된 미슐랭보다 자갓에 대한 애정과 신뢰도가 깊었다. 자갓은 보통 사람들의 의견을 종합해서 나온 책이기에 실리적인 뉴요커의 취향에 맞기도 하면서 뭔가 딱 떨어지는 점수로 표시하는 것이 미국식 사고방식에 잘 맞는 것으로 보인다.

자갓에서 볼 수 있는 또 하나의 재미있는 카테고리는 가장 인기있는 레스토랑 리스트다. 책의 가장 마지막 페이지에는 뉴요커들이 점수와 상관없이 가장 선호하는 레스토랑의 50위까지 지도와 함께 보여준다. 대중의 취향을 엿볼 수 있으면서도 신뢰할 수 있는 가장 좋은 정보였는데, 1위부터 10위까지의 레스토랑은 매년 약간의 차이를 보이지만 대부분 비슷한 레스토랑이 차지했다.

2007년에는 1위, 2008년에는 2위를 차지한 레스토랑은 그래머시 태번Gramercy Tavern이라는 우리나라에서도 출판된

『세팅 더 테이블Setting the Table』의 저자이며 뉴욕 외식업계의 대부인 대니 마이어Danny Mayer의 레스토랑이다. 뉴욕으로 유학을 결정하고 처음으로 방문했던 고급 레스토랑이기도 한데 그 때 당시에는 인기 1위라는 사실도 몰랐다.

얼마나 유명하고 인기 있는 식당인지 잘 몰랐기에 전혀 하지 않았던 기대를 뛰어넘는 기분 좋은 식사를 마치고, 뉴욕의 레스토랑은 정말 대단하다는 생각과 동시에 앞으로의 요리 유학에 대해 꿈이 한껏 부풀었다. 나중에

자갓을 보고 ‘역시 인기 있는 곳이구나.’ 하는 생각과 함께 다시 그날의 점심식사를 기억하며 입맛을 다셨다. 그 후로도 누구와 방문하든지 모두들 기분 좋은 시간을 즐길 수 있었던 그래머시 태번의 좋았던 경험을 담아본다.

|

| 그래머시 터번의 입구 | |

둥그런 차양이 있는 입구를 들어서면 안내 데스크에서 예약 여부를 확인하고 자리로 안내해준다. 레스토랑의 바깥쪽은 간단한 식사를 하는 곳이며 안쪽은 예약을 해야만 앉을 수 있는 정식 식당이다. 물론 가격이 조금 더 높지만 다양한 메뉴를 만날 수 있고 조금 더 조용히 식사를 할 수 있어 안쪽을 권하고 싶다.

뉴욕이나 서양 쪽의 레스토랑에 가면 처음에 물을 주문하겠느냐고 물어본다. 우리나라에서도 호텔이나 고급 레스토랑을 제외하면 들을 수 없는 질문이라 한국사람에게는 다소 어색할 수 있다. 대부분 스파클링 워터sparkling water는 유료이므로, 그냥 물을 마시고 싶다면 탭 워터tab water를 달라고 하면 된다. 물을 주문하고 나면 담당 웨이터가 큰 빵 바구니를 들고 온다. 빵은 두세 가지를 고를 수 있는데 원한다면 나처럼 세 가지 모두 다 달라고 해도 좋다.

|

| Three Kinds of Breads | |

맨 위쪽부터 시계방향으로 가려진 동그란 치아바타와 사워 도우, 그리고 올리브 브레드로 구성되어 있다. 치아바타는 담백하지만 씹을수록 쫄깃쫄깃한 맛이 있는 이탈리안식 빵이다. 또한 사워 도우는 미주나 유럽권에서 자주 접할 수 있는 빵으로 껍질이 두껍고 속은 부드럽고 촉촉하나 약간 시큼한 맛이 있어 버터와 잘 어울린다. 올리브 브레드는 통올리브를 함께 반죽하여 만든 빵인데 올리브 맛을 좋아한다면 더없이 즐거울 것이다.

|

Calamari & Carrot Salad

Toasted Pine nuts and Preserved Lemon Vinegrette | |

Calamari & Carrot Salad 메뉴를 보고 상상했던 것과는 꽤 다른 모습의 샐러드였다. 보통 칼라마리calamari 샐러드를 주문하면 그릴에 굽거나 바삭하게 튀긴 형태로 주며, 특히 외국에서는 이렇게 채를 썰어서 그것도 야채와 해산물을 섞어서 요리하는 경우는 드물다. 맛 또한 레몬의 시큼한 맛과 어우러져 초무침 같은 기분이 들었다. 오징어의 식감은 적당히 쫄깃쫄깃했지만 생각보다 양이 많아 상큼한 야채를 더 곁들여 준다면 좋겠다.

|

Butternut Squach Risotto

Poached Shrimp and Brussels Sprouts | |

Butternut Squach Risotto 리조또라고 하기에는 수프로 보일 정도로 국물이 걸쭉했다. 버터넛 스쿼시Butternut Squash는 호박의 일종으로 직역하면 '버터호두호박'이라고 하는데 아주 뚱뚱하고 노랗게 뜬 애호박을 상상하면 된다. 맛과 속은 늙은 호박에 더 가까운 편인데 달콤하고 고소해 수프나 퓨레puree 등에 많이 쓰인다. 그 위에 뿌려진 싹양배추Brussels sprout는 양배추의 미니어처로 상상하면 되는데, 지난 번 칼럼의 바보Babbo 레스토랑에서도 먹었던 미국에서는 흔하게 접할 수 있는 야채로, 대부분 샐러드나 메인 요리보다는 가니쉬(곁들임)나 사이드 디쉬Side dish로 많이 쓰인다. 달콤한 버터넛 스쿼시Butternut Squash의 맛에 들어있는 통통한 쌀과 싹양배추 는 국적을 초월한 맛을 보여주었다.

|

Arugula & Turnip Salad

Turnip Saffron Dressing | |

Arugula & Turnip Salad 아루굴라arugula는 다른 말로 로켓rocket이라고도 불리는 야채로 우리나라에서는 드물게 쓰이는데 요즘에 들어 이탈리안이나 프렌치 레스토랑에서 간혹 만날 수 있다. 약간 쌉쌀한 맛이 있는데 그 맛이 아주 얇은 레몬 슬라이스와 함께 새콤하게 어우러져 딱 애피타이저appetizer의 역할을 훌륭히 해내었다. 입맛을 부드럽게 돋워주어 메인 메뉴 전에 먹으면 포만감을 주어 다이어트하는 사람에게 적격이다.

|

Tilefish

Cauliflower and Heirloom Bean | |

Tilefish 타일피쉬Tilefish는 옥돔의 일종이지만 우리나라 제주도의 옥돔보다 훨씬 두껍고 살이 단단하다. 겉을 바삭하게 팬에 튀기듯 익히고 갈라지는 살 안은 살짝 덜 익혀 부드러웠다. 소스는 베샤멜 소스같이 걸쭉한 크림 맛인데 담백한 생선맛을 더 살려주었다.

|

Braised Shoulder of Lamb

Cranberry Means and Broccoli Puree | |

Braised Shoulder of Lamb 양고기의 어깨 부분을 동그랗게 말아 야채와 함께 찌듯이 익힌 요리인데 그릴에 구운 양갈비와는 또 다른 식감이었다. 좀 더 녹진하고 부드러우면서 소스 맛이 진하게 배어 있어 양고기 특유의 향이 많이 누그러져있었으며 브로콜리 퓨레Broccoli Puree의 색감이 너무 예뻤다. 양갈비의 쫄깃한 맛을 좋아한다면 다소 재미가 없을 메뉴지만 입에서 살살 녹는 양고기의 다른 맛을 느낄 수 있다.

|

Crab

Turnip Puree and Pomegranate sauce | |

Crab 새빨간 석류pomegranate소스에 석류 알이 흩어져 있고 가운데에는 순무 퓨레turnip puree가 있는데, 매쉬 포테이토Mashed potato보다 부드럽고 가볍지만 뒷맛에 힘이 실려 있었다. 게살은 집게발 부위인데 어떻게 이렇게 잘 벗겨내었나 감탄할 정도로 깨끗하게 손질되어 있었다. 한 입 베어문 게살은 적당히 잘 익어 촉촉하고 쫄깃해 크리미한 순무 퓨레와 석류의 새콤 달콤함이 어우러져 입안에서 통통거렸다.

|

Venison

cannellini bean risotto cilantro touch | |

Venison 내가 좋아하는 요리 목록에 사슴고기도 올라가게 만들어준 요리였다. 미디엄 레어Medium Rare로 추천한다는 웨이터의 말을 믿고 주문했는데 거의 레어rare에 가까워 거부감이 들었다. 처음 맛보았기에 더욱 겁이 났는데 한입 베어 물자 양고기보다 조금 더 섬세하지만 강한 고기의 향이 참치 타다키와 같은 부드러운 식감으로 입 안에서 사라졌다. 그리고 카넬로니 콩cannellini bean은 육수에 잘 익혀져 뭉근히 입 안에서 녹는데 이 부드러움과 실란트로cilantro의 향이 사슴고기의 진한 고기 향을 씻어주기에 충분했다. 덕분에 사슴고기에 푹 빠져 기회가 될 때마다 주문했지만 아직 이때만큼 맛있는 사슴고기는 맛보지 못했다.

|

Warm Chocolate Bread Pudding

Cacao nib Ice Cream | |

Warm Chocolate Bread Pudding 브레드 푸딩Bread Pudding은 따끈하고 촉촉해서 아이스크림과 한입씩 먹다 보면 어느새 접시를 싹 비우게 된다. 카카오닙Cacao nib은 초콜릿을 만드는 데 원료가 되는 카카오cacao 열매의 껍질 부분을 잘게 부순 것으로 몇 년 전부터 식감을 위해 디저트에 이용되고 있다. 오독오독한 씹는 맛이 과자보다는 덜 달고 견과류보다는 더 딱딱하면서 카카오cacao의 풍미를 머금고 있다.

마지막으로 커피를 주문하면 나오는 쁘띠 포petit four라는 달콤한 과자 들을 서비스로 먹고 나면 식사가 끝난다. 기분 좋은 배부름으로 계산을 하고 집으로 돌아가려는 찰나에 웨이터는 우리에게 또 하나의 서비스를 가져다 주었다. 예기치 않은 선물에 눈이 휘둥그래지면서 또한 입가에 미소가 번져났다.

|

| 달콤한 선물 | |

예쁘게 하나하나 포장되어 스티커까지 붙어있는 귀여운 컵케이크였다. 즐거운 식사가 끝나 아쉬운 마음에 집까지 데려갈 수 있는 또 하나의 선물이 있었다니. 예쁜 종이 컵에 담긴 컵케이크는 여러 가지 향신료와 견과류, 그리고 통밀, 호밀이 들어있었다. 또한 위에 얹어진 크럼블crumble에서 계피향도 느낄 수 있었다.

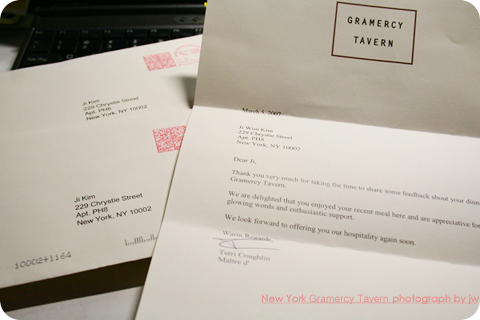

며칠이 지나 마지막으로 코끝으로 스치는 계피향이 흐려졌을 때 즈음 내 우체통에는 편지가 한 통 도착했다. 좋은 책에서 느껴지는 그런 질감의 편지봉투를 길게 뜯자 역시 또 기분 좋은 큰 종이에 '방문에 고맙다'는 내용이 적혀 있었다. 계산을 할 때 옆에 꽂힌 방문 소견 종이에 몇 자 적어냈던 기억이 스치면서 나도 모르게 웃음이 났다. 간혹 기회가 있을 때 적곤 하는데 이렇게 답장이 온 건 처음이었다. 그것도 인기 1위의 레스토랑에서 이렇게까지 세심한 배려를 한다는 점이 무척 새롭고 놀라웠다. 그 다음에 갔을 때에도 또 한번 방문 소견을 남겼는데 그때도 어김없이 감사의 편지가 날라왔다.

이제는 뉴욕에서 수많은 레스토랑을 다니며 입맛이 까다로와져 첫날의 감격보다는 객관적으로 바라보게 된 그래머시 태번Gramercy Tavern은 솔직히 어렵고 심오한 요리도, 최신의 트랜드가 가득한 신기한 레스토랑도 아니다. 하지만 식사를 하고 나면 기분이 좋아지고 항상 같이 갔던 사람들 모두 좋아하며 그 여운이 대단히 오래도록 남는 곳이었다. 음식 맛이 흐려졌을 때에는 종이에 그 마음을 담아서 보내기까지 하는 서비스는

『세팅 더 테이블Setting the Table』에서 데니 마이어가 말하는 그의 레스토랑의 철학인가 하는 생각에 고개를 끄덕이게 된다.

지금 내게 남은 그들의 편지를 만지작거리면 그때의 기분 좋은 미소가 입가에 번지며 컵케이크와 사슴고기 생각에 감싸인다. 책을 읽는 것과는 다르지만 종이를 통해 기억하며 추억하게 해주는 그래머시 터번Gramercy Tavern은 그래서 그토록 사람들에게 사랑을 받는 건지도 모르겠다. 문득 생각이 나 이제는 얼룩덜룩해진

자갓을 꺼내어 이리저리 펴 보았다. 구겨진 뒷장과 부드러워진 옆면의 종이 단면들을 넘겨보니 어느새 뉴욕의 길거리를 걸으며 희망에 차 두근거리며 발걸음을 옮기는 나를 만날 수 있었다. 오늘 오후에는 뉴욕의 책들을 뒤적이며 그 위에 펼쳐진 뉴욕을 손끝 가득 느끼고 싶다.

pota2to

2012.11.22

prognose

2012.07.18

지원

2008.11.26

더 보기