유적지의 건축물 모양이 아름다울 때 우리는 한번 돌아본다. 그리고 그 주변 배경이 조형물과 조화를 이룰 때 우리는 다시 한번 찾을 것이다. 하지만, 그 이야기를 듣고 유래를 알게되면 우리는 그 곳을 평생 간직하며 살아갈 것이다. 이 책은 우리가 그저 '아름답다'라고만 하고, 대충 둘러보고 와버렸을 그런 명승지에 대한 이야기이다.

무언가에 관심을 갖는다는 것은 그것이 사람이든 사물이든 알아버린다는 의미이기 때문에 조심스럽다. 알아버린 후에는 알아버리기 전으로 돌아갈 수 없기 때문에 우리는 반드시 그것을 안고 살아갈 것이기 때문이다. '보고 생각하고 느끼는 우리 명승기행'은 그런 의미로 색다른 책이 될 것이다. 다 읽은 후에는 반드시 짐을 싸서 그곳을 찾아가야겠다는 마음이 들어버리기 때문이다.

명승은 지정문화재의 종류 중 기념물에 해당하는 것으로, 지정되는 기준을 보면, 첫째 이름난 건물이 있는 경승지 또는 원지(苑地), 둘째 화수(花樹) ·화초 ·단풍 또는 새와 짐승 및 어충류(魚蟲類)의 서식지(棲息地), 셋째 이름난 협곡 ·해협 ·곶 ·급류 ·심연 ·폭포 ·호소(湖沼) 등, 넷째 이름난 해안 ·하안 ·도서 기타, 다섯째 이름난 풍경을 볼 수 있는 지점, 여섯째 특징이 있는 산악·구릉·고원·평야·하천·화산·온천·냉광천 등이다. 명승 [名勝] (두산백과)

현재 우리나라의 명승지정은 104곳에 이른다. 하지만 이 수치는 북한의 320건, 일본의 360건, 중국의 2,768건에 비하면 턱없이 부족하다. 물론 이렇게 된 데에 여러 이유가 있지만, 가장 큰 이유는 역시 우리가 우리 문화 자산에 대한 자부심이 부족했기 때문이다. 나 또한 어릴적 매번 소풍을 가던 왕인박사 유적지가 역사적으로 큰 의미를 가진 곳이라는 사실은 나이가 들어서 알게 됐던 경험이 있다. 사실 그때까지도 그저 가까운 곳에 있는 흔하디 흔한 절 모양으로 생긴 건물에 불과 했다. 우리 주변에 주요한 건축물이나 명승지는 많지만 우리는 그것이 그저 오랫동안 거기 있었던 평범한 유산이라고 생각하기 때문에 그 가치는 묻히고 만다.

이 책은 시시하다 싶을정도로 평범한 우리의 명승에 대한 서적이다. 하지만 그 시시함 속에 얼마나 많은 의미가 있는 지, 명승 하나 하나에 저자가 얼마나 많은 조사를 하고 정성을 쏟아 부었는 지를 느끼게 되면 이야기가 달라진다.

우리 문화재에 자부심을 갖게 했던 가장 중요한 서적을 꼽자면 누구나 이론의 여이 없이 유홍준 교수님의 '나의 문화 유산 답사기'를 고를 것이다. 문화 유산 답사기를 통해 우리는 그냥 지나치던 첨성대의 돌의 숫자를 헤아리고, 경복궁 근정전의 전정에 깔린 박서의 미학을 이해하게 되었다.

그와 유사하게 이 책 '우리 명승 기행'을 본 독자라면 누구나 이 안의 명승을 기필코 순례해야 하고 말 것이라는 묘한 의무감이 든다. 이는 누구도 강요하지 않지만 왠지 그렇게 하지 않으면 내 스스로에게 미안한 일이 될 것 같은 기분 때문이다.

도는 떠나지 않았는데 사람들이 도를 멀리했고,

산은 세속을 떠나지 않았으나 세속이 산을 떠났도다 (임제의 시, p.266)

임제가 속리산을 보며 했다는 이 말이 우리가 우리의 문화유산을 대하는 태도 같아 움찔하다. 항상 그 자리에 있었지만 우리는 더 빠른 것, 더 화려한 것, 더 직관적인 것에 눈을 돌렸다. 그러는 동안 우리는 자연을 잃고, 문화를 놓치고, 과거를 잊어버렸다.

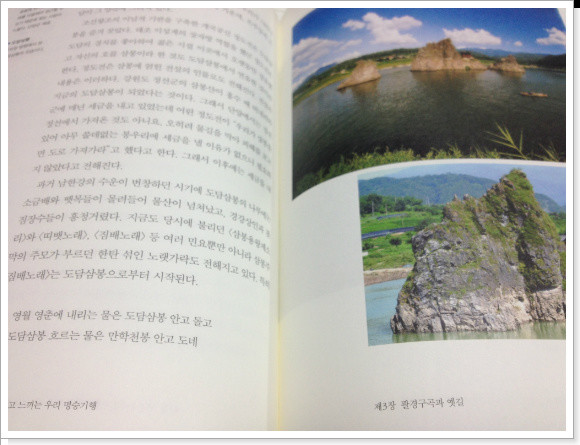

이 책에는 '소쇄원'이나 '문경새재', '화엄사' 같은 유명한 장소도 포함돼 있지만, 잘 알지 못했지만 가보고 싶은 '도담삼봉'이나, '구룡령 옛길', '가천마을 다랑이논' 등 많은 명승이 포함돼 있다. 이 책을 보고 나니, 앙코르와트니, 에펠탑이니, 피라미드니, 그랜드 케니언이니를 찾아가기 전에 우리 나라 구석구석을 돌아봐야 할 것 같은 느낌이 든다.

- 원문주소 : blog.yes24.com/document/7313402

- News in Blog 게시물은 채널예스 편집 방향 및 논조와 다를 수 있습니다.