저자는 현직부장판사 문유석입니다.

그가 공직자로서 겪어야 했던 다양한 경험들이 솔직담백하게 담겨져 있는데요.

짧은 에피소드들이기에 순서없이 눈 가는대로 읽을 수 있는 책입니다.

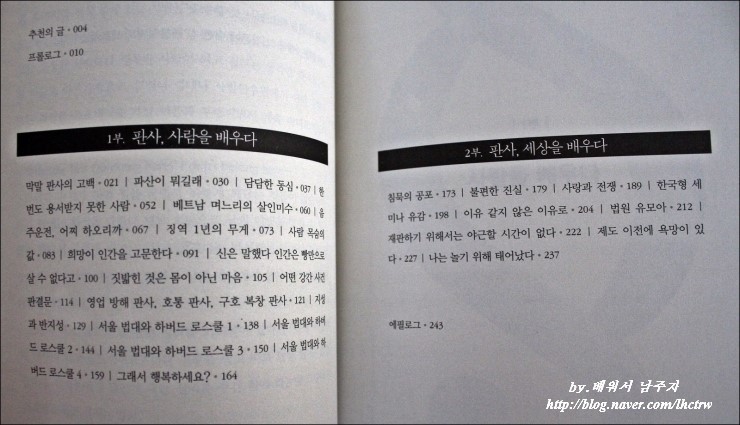

1부는 10년간 판사와 미국 로스쿨 유학시절의 이야기,

2부는 부장판사로 발령받은 후 세상을 배워가는 이야기들로 이루어졌습니다.

2부는 부장판사로 발령받은 후 세상을 배워가는 이야기들로 이루어졌습니다.

죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라는 말이 있지요.

머리로는 이해되지만,

가슴으로는 절대 공감할 수 없는 말입니다.

죄를 지은 사람은 미워할 수 밖에 없는게 인지상정이 아닐까요?

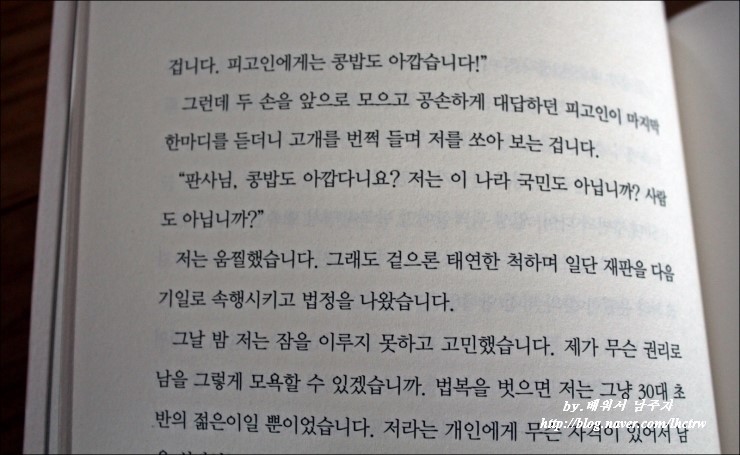

초반부터 시작되는 사건, 막말 판사의 고백에서는

법정에 선 피고인에게 선입견을 가지고 판단한 이유로 직접 사과를 한

법정에 선 피고인에게 선입견을 가지고 판단한 이유로 직접 사과를 한

자신의 일화를 들려주고 있습니다.

“판사님, 콩밥도 아깝다니요? 저는 이 나라 국민도 아닙니까? 사람도 아닙니까?”

법정에서 20년은 더 살아 온 사람에게 개인적인 감정을 내뱉은 것입니다.

더 큰 잘못은 법관의 자격으로 선 저자가

더 큰 잘못은 법관의 자격으로 선 저자가

선입견을 가지고 무죄를 주장하는 피고인의 주장을 무시한 것입니다.

그리곤 고민끝에 법정에서 직접 사과하는

법관이 아닌 지극히 인간적인 그를 볼 수 있습니다.

총 22년간 도둑질로 옥살이를 한 40대 후반의 피고인 이야기에 복잡미묘해졌습니다.

"나는 단 한번도 용서받아 본 적이 없습니다!"

불우한 가정에서 자라 중2때 절도로 소년원을 시작으로

인생의 절반을 옥살이에 허비한 그의 절규에서는

자신을 믿어주고 격려해주는 가족, 친구가 없는 인생은 그동안 얼마나 삭막했을까?

어느 누구도 기회를 주지 않는 사회에서 불필요한 존재로 내몰렸던 피고인의 삶은 어땠을까??

마치 애정결핍에 걸린 환자를 보는 듯

자신을 무한 신뢰하고, 믿어주는 단 한 사람만 있었어도

절대 어긋난 길로 가지 않을텐데....동정심이 생기기도 했답니다.

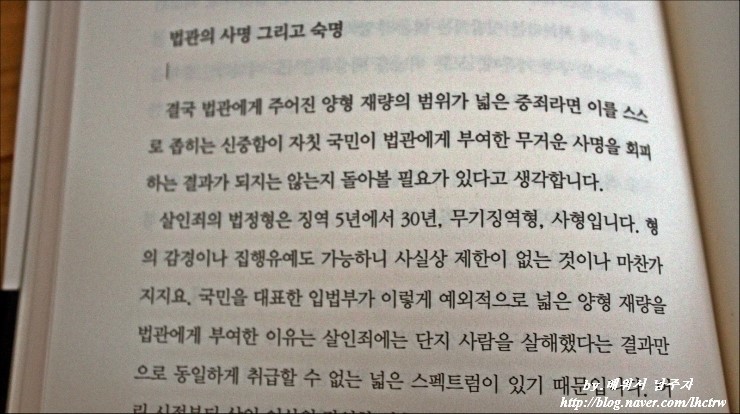

법관의 사명 그리고 숙명

만에 하나 오판이 있을 경우 무고한 피고인에게 가혹한 고통을 가하게 되기에

갈수록 재판을 하는 것이 두렵기만 하다는 그의 말에

유죄냐 무죄냐를 판단하는 판사로서의 무게감이 느껴집니다.

그래서 늘 용서를 구하는 마음으로 법정에 임할 수 밖에 없다는 그의 고백!!!

하나의 사건을 대할 때마다 두려워하는 판사로서의 자세에

진정성이 느껴지는 부분이었습니다.

법, 사람, 정의...

법정에서 다루는 범죄자들 이야기라 살벌할 줄 알았습니다.

그러나 지난 10여년 동안 다양한 재판을 경험하면서

틈틈이 법관 게시판이나 법원회보에 올려왔던 글을

진솔하게 써내려간 흔적이 느껴져 지극히 인간적인 부분에 마음이 와닿았다지요.

법을 집행하는 사람들은 항상 냉철하고, 냉소적일 거라 생각했던 선입견이

문유석 판사의 글을 통해 다소 해소가 된 느낌입니다.

인간에 대한 신뢰를 담은 그의 따뜻한 시선이

냉소적인 시대를 살아가는 우리에게 위로와 희망이 되어 줍니다.

- 원문주소 : blog.yes24.com/document/7695040

- News in Blog 게시물은 채널예스 편집 방향 및 논조와 다를 수 있습니다.

PYCHYESWEB02