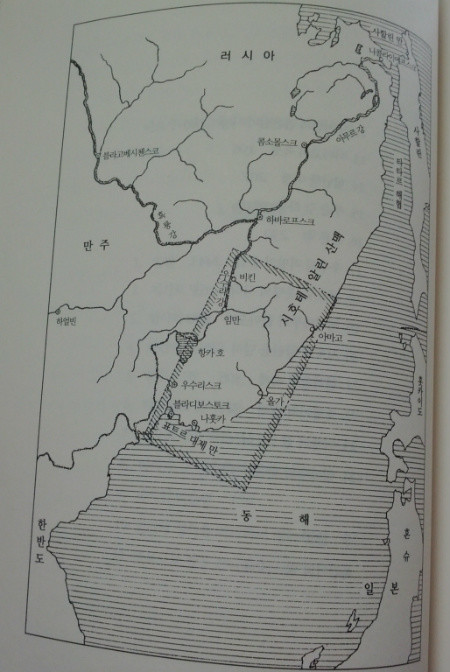

지금으로부터 100여 년 전만 해도 연해주 지역(시호테 알린 산맥)에는 고양이과 동물 중 가장 큰 몸집을 자랑했던 시베리아 호랑이의 주 서식처였다. 책에서도 주인공인 데르수 우잘라가 호랑이를 맞닥뜨렸던 몇 번의 경험이 있었고 탐사대를 덮쳐 개를 물어가는 일도 있었다고 한다. 일제 강점기시 무분별하게 사냥된 고양이과 동물들의 개체 수는 엄청났다. 종의 멸종을 가져올 정도였다고 하니 상상하기도 어렵다.

“도처에 중국인들이 지어놓은 사냥용 오두막과 검은담비를 잡으려고 쳐둔 덫이 발견되었다.” (p.135)

“하루가 멀다 하고 숲에서 불이 났다. 조선인들이 밭을 일구기 위해 일부러 불을 질렀던 것이다. 그 와중에 차츰 살 곳을 잃은 검은담비는 먼 데로 도망쳤고, 평생은 사냥과 낚시로 생활해온 원주민들에게는 삶을 지탱할 힘이 없었다.” (p.184)

자연과 함께 동화되어 필요한 만큼만 자연으로부터 공급받고 그들과 친구가 되어 살아가던 원주민들에게 중국인과 조선인의 등장은 그들의 삶이 통째로 짓이겨지는 절망이었다. 친구가 되어주지 않고 약탈하고 심지어 중국인은 고리대금업까지 자행했다.

“그의 말에 따르면 계곡을 타고 조잘거리며 흐르는 시냇물은 전날 저녁 갑자기 불어 닥친 바람에 대해 이야기해주었고, 마른 풀은 며칠 동안 비가 오지 않아 굶어죽을 지경이라고 한탄했다는 것이다.” (p.122)

“별이 뭘까? - 저기 별 떴다. 보면 된다. 달은 대체 뭘까? - 눈 있는 사람, 달 본다. 저게 달이다. 데르수는 내가 자연현상에 대해 이것저것 물어보면 눈에 보이는 그대로 설명했다. 무한에 대한 공포나 완전한 허무의식, 이것은 어쩌면 문명인만이 품고 있는 것인지도 모르겠다.” (p.123)

데르수 우잘라는 ‘문명’의 관점에서는 ‘야만’인이다. 하지만 그는 ‘문명’인이 도저히 흉내 낼 수 없는 ‘자연’인 이었다. 매일 보는 산과 나무, 시냇물, 물고기, 사슴, 바람, 별, 하늘 등 모든 것들이 그대로 친구였다. 책에서 데르수는 모든 동물을 말할 때 “사람”이라고 표현한다.

“누구 오는지 모르나, 대장? 너구리 와, 오소리 와····.까마귀도 와. 까마귀 없으면 쥐 와. 쥐 없으면 개미 와. 타이가엔 ‘사람’ 많이 산다. 그는 타이가와 그 안에서 살아가는 주민들을 친구로서 사랑했다.” (p.206)

러시아어 구사력이 극히 떨어진 탓도 있겠지만 100여 년 전 시호테 알린 산맥 지역(연해주 지역)을 살던 사람들에게는 내 가족과 똑같은 존재가 바로 동물들이었다. 그런 그들에게 기독교를 믿지 않고 러시아어를 쓰지 않고 총을 가지지 않았다고 해서 ‘야만’인이라 부를 수 없다. 결코 그렇지 않다. ‘문명’이라는 잣대는 그들이 만들어 낸 것이기 때문이다.

책에서 짧게 조선인에 대한 언급이 있다. 당시 일제 강점기의 고통을 견디지 못해 한반도 북쪽지역으로 이주하거나 강제로 끌려간 조선인이 많았다는 것을 알고 있었다. 그런데 그것이 또 다른 삶의 터전을 빼앗는 행위가 되었던 것을 알지 못했다. 물론 중국인들처럼 약탈하고 원주민을 노예로 부리는 일은 없었지만 터전을 잡고 살아가던 동물과 원주민을 삶을 빼앗아 버렸다는 것에 있어서는 안타깝고 미안했다.

이 책을 집필한 아르세니에프는 군인을 포함한 탐사대를 꾸렸다. 당시 동북아시아의 정세가 한 치의 멈춤도 없이 급변하고 열강들의 침략이 거세던 때였다. 그런 중에도 탐사와 기록에 대한 그의 열정이 놀라웠다. 지형적인 특성 상 강우량이 엄청나고 폭우가 많이 쏟아진다는 시호테 알린 산맥 주변을 걸어서 탐사했다는 것 또한 놀라운 사실이다. 그 때는 제대로 된 지도도 없었고 지도 상 공백 지역이었다고 하니 걸어서 지도를 만들어 낸 셈이다.

“나는 일기장을 꺼내 들었다.” (p.168)

“저녁 늦게 일기를 썼다.” (p.205)

또 그는 철저한 기록자였다. 머리말에 러시아 국민 작가로 존경받는 고리끼의 편지가 실렸다. 이 책 초판을 본 고리끼가 너무 재미있고 감동적이어서 친구들에게 읽히고자 2판 몇 권을 보내 달라는 내용이었다. 그 고리끼가 편지 말미에 이렇게 말한다. ‘감사의 표시로 저의 보잘것없는 책을 몇 권 보내드립니다.’

아르세니에프는 열정이 넘치는 탐험가이자 탐사를 글로 옮기는 능력이 뛰어난 사람이었다. 목숨이 경각에 달렸던 폭풍우를 지나고 난 뒤에도, 호랑이가 덮치고 간 뒤에도, 굶주림에 사경을 헤매고 난 뒤에도 일기를 쓰고 기록했다.

철저한 기록만이 역사를 만들고 작품을 탄생시킬 수 있다.

결국, 모든 탐사를 마친 뒤 늙은 데르수는 대장과 함께 도시로 간다. 이미 나이 50을 훌쩍 넘긴 데르수는 더 이상 타이가 밀림에서 사냥을 하는데 어려움이 많았기 때문이다. 점점 약화되는 시력은 그것을 더욱 악화시켰다.

당연한 결과로 데르수는 도시 생활에 적응하지 못했다. 긴 시간 탐사를 마치고 도시로 돌아온 아르세니에프도 탐사를 기록하고 정리하는데 바빠 데르수를 제대로 챙기지 못했다.

“대장! 또다시 데르수의 목소리가 들렸다. 대장, 미쳤다! 대장, 물마시고 돈 준다! 대장, 강에 돈 안 줬다! 그는 아무르 강에 대해 이야기했다. 거기 물 많다! 왜 돈 주고 물마시나...” (p.352)

데르수에게는 도시의 모든 것이 이해할 수 없었다. 작은 상자에 들어가 답답하게 사는 것이나 아무 강이나 들어가 마음껏 먹을 수 있던 물도 돈을 주고 사먹어야 하고 땔감은 언제든 제공해 주던 산이라 공원에서 나무를 베지만 주변의 신고로 경찰서까지 잡혀가게 된다.

어쩌면 데르수를 가장 잘 알고 있던 아르세니에프 조차 ‘문명’의 한계에서 벗어나지 못했던 것이다. ‘야만(자연)에 익숙해져 있지만 조금만 시간이 흐르면 문명(도시)에 잘 적응할거야. 그럼 데르수도 더 편할거야’라고 생각했을 것이다.

‘야만(자연)’에 길들여져 ‘문명(도시)’에 적응하기 어렵듯이 ‘문명(도시)’에 길들여져 ‘야만(자연)’을 이해할 수 없었다.

얼마 전 모 방송에서 ‘최후의 툰트라’라는 이름으로 다큐멘터리를 제작했다. 시베이라 동토에 걸쳐진 아름다운 툰트라를 볼 수 있었고 척박한 환경에서 살아가는 원주민의 모습도 볼 수 있었는데 데르수 우잘라에 대한 사진이 남아 있었다면 아마 이렇지 않았을까 싶다.

- 원문주소 : blog.yes24.com/document/6193099

- News in Blog 게시물은 채널예스 편집 방향 및 논조와 다를 수 있습니다.