가을, 친구와 은행나무가 늘어서 있는 길을 걸었다. 뒤꿈치를 들고 은행 열매를 피해서 걷는데 친구가 갑자기 웃음을 터뜨렸다. “아니, 내가 얼마 전에 동네에서 한 아저씨가 은행을 안 밟으려고 애쓰면서 걷는 걸 봤거든. 막 되게, 이렇게 이렇게, 걷는 거야. 봐봐? 이렇게 이렇게, 얄미운 듯, 귀여운 듯. 엄지발가락만 살짝 땅에 닿게. 살짝, 살짝.” 아저씨 흉내를 내며 바닥에 떨어진 은행 틈을 왔다 갔다 하는 친구의 모습이 웃겼다. 나도 웃었다. 움직이는 모양이 대낮에 취해 걷는 사람 같기도 하고 춤을 추는 것 같기도 했다. 그 동작을 멈추지 않고 반복하는 통에 웃는 걸 멈출 수가 없었다. 친구의 황토색 바지가 발의 리듬에 맞춰 흔들리는 모습이나 카키색 재킷에 비친 햇빛, 그와 어울리는 익살맞은 표정이 떠오른다. 집에 와 생각하니 또 웃겨서 핸드폰을 열었다. 사진을 보려고 열었던 것인데 없다. 찍어둔 게 아무것도 없다.

오늘도 그랬다. 산책을 하다가 새끼 고양이 세 마리가 나타났다. 친구는 가방 안에서 무엇인가를 꺼냈다. 강아지용 간식이었다. 자기 집 개에게 주려고 산 값비싼 것. “이거 조금만 떼서 줘야겠다.” 그것을 뜯어 잘게 부숴 고양이에게 주는 모습을 뒤에서 지켜봤다. 고양이들이 있는 곳에 그걸 주려면 엉덩이를 쭉 빼고 앉지도 서지도 않은 자세로 있어야 했다. 친구가 뜯어준 것을 다 먹고 다시 우리 쪽을 보면 친구는 “또?” 하며 조금 더 줬다. 그렇게 몇 번을 반복하고 나니 친구 집 개가 먹을 간식이 없었다. “다 줘버렸네. 어떻게 해?” “어쩔 수 없지 뭐, 또 사야지.” 마지막 남은 간식을 고양이들에게 주기 위해 엉덩이를 쭉 빼고 손을 멀리까지 뻗었다. 동그란 엉덩이가 예뻤다. 그 모습도 찍어 두었다고 생각했는데, 다시 찾아보니 사진이 없다.

꼬리를 물고 지난여름도 떠오른다. 제주 남쪽에 계절의 이름을 가진 바다가 있다. 그 앞에서 몇 번의 새벽을 보냈다. 바닷가에 차를 세워두고 산책을 하다가 바다가 보이는 계단에 앉았다. 미리 챙겨온 한라산과 소주잔을 꺼내 둘 사이에 두었다. 친구는 운전을 해야 하니 내가 마시는 것을 구경만 했고, 나는 그가 따라주는 것을 받아 마시기만 했다. 한참을 놀고 있으니 하얀 고양이가 지나가고 얼마 뒤에는 개도 지나갔다. 그 틈에 한쪽 손으로 얼굴을 가리고 웃는 얼굴도 봤고, 발이 움직이는 모양이나 우리가 앉은 왼편에서 해가 떠오르던 것도 떠오른다. 해가 뜰 즈음에는 혼자서 소주 한 병을 다 마시는 바람에 눈앞의 풍경이 흔들렸다. 몸을 흔들며 다시 한번 산책을 시작하려고 하다가 눅눅한 바람에 포기하고 다시 제자리에 가 앉았다. 이 시간은 하루가 아니라 며칠에 걸친 일이었던 것 같은데, 여러 풍경이 겹쳐져 순서를 재배치할 수 없다. 그 새벽들의 사진도 한 장 정도는 있을 거로 생각하며 사진첩을 뒤졌지만, 하나도 남아 있지 않다.

남지 않은 순간들, 을 사랑한다, 이 소중하다, 은 더 선명하다, 에 잘 산다고 느낀다 등의 말이 머릿속을 지나는데 다 적절하지 않다. 빈칸으로 둘 수밖에 없다. 설명할 수 없지만 존재한다. 나만 안다고 할 수도 없고, 누군가 알게 하려고 증명할 필요도 없다. 굳이 그렇게 하지 않아도 있었던 일이니까. 그보다는 이런 느낌을 내가 가진 언어로 설명할 수 없다는 게, 그리고 오늘도 사진이나 글로 남겨둔 산책보다 그렇지 않은 것이 더 많다는 게, 다행이라 느껴지는 또 다른 새벽이다.

요즘 가장 큰 즐거움은 해안 절벽 위를 따라 저녁 산책을 다시 시작한 것이란다. 이제는 더 이상 가시철망 틈새로 해협을 바라보지 않아도 되고, ‘접근금지’라는 대형 표지판 때문에 시야가 막히지 않아도 되지. 해변에 있던 지뢰는 모두 제거되었고, 이제 나는 언제 어디든 구애됨이 없이 걷고 싶은 대로 걸을 수 있게 되었어. 절벽 위에 서서 바다 쪽을 바라보면, 뒤에 있는 흉측한 시멘트 벙커나, 나무 하나 없이 벌거벗은 땅을 보지 않아도 되거든. 아무리 독일군이라고 해도 바다를 파괴하지는 못했던 거야.

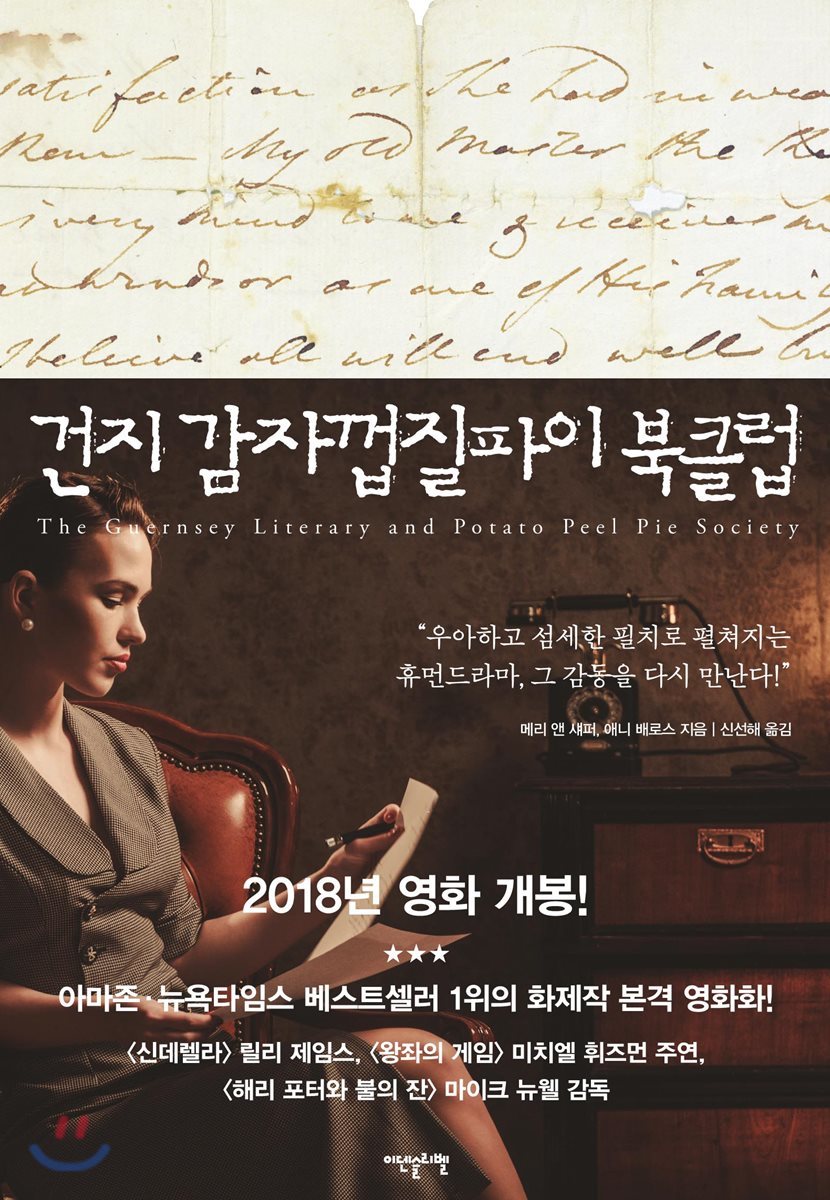

- 매리 앤 셰퍼, 애니 베로우즈 『건지 아일랜드 감자껍질파이 클럽』, 188쪽

-

건지 감자껍질파이 북클럽메리 앤 셰퍼, 애니 배로스 저/신선해 역 | 이덴슬리벨(EAT&SLEEPWELL)

줄리엣이 이들과 주고받는 편지를 통해 특별할 것 없는 보통 사람들이 고난의 시기에도 작은 즐거움과 희망을 통해 삶의 의미를 찾아가는 이야기가 경쾌하고 담백한 문체로 그려진다.

박선아(비주얼 에디터)

산문집 『20킬로그램의 삶』과 서간집 『어떤 이름에게』를 만들었다. 회사에서 비주얼 에디터로 일하고 있다.

![[송섬별 칼럼] 범인은 현장에……](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250702-9644fa19.jpg)

![[송섬별 칼럼] · · · - - - · · ·](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250424-efbfaa92.png)

![[큐레이션] 고만고만한 책을 뛰어 넘는 법](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250422-b5b7e1c2.jpg)

![[송섬별 칼럼] 외로움과 추위는 얼씬도 할 수 없기를](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/04/20250409-d1259feb.png)

haeching

2018.07.27

마지막에 저 문단의 글이 낯익다 했더니 '건지 감자껍질파이 북클럽'이었어요! 지금도 틈날때마다 사람들한테 추천하는 정말정말 애정하는 책입니다. 챙겨보는 칼럼에서 나와서 더욱 반갑네요^^ 덩달아 산책하는 느낌을 주시는 글도 감사합니다^^