아홉 번째 문제. 그림의 두께

<문제>

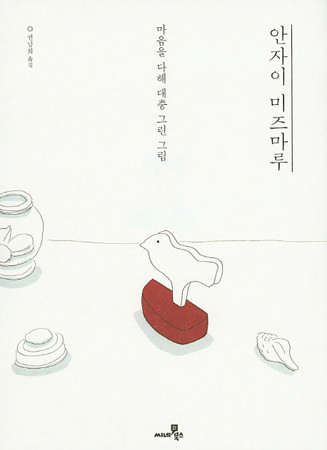

지난 회에 이어 무라카미 하루키 문제 2편입니다. 무라카미 하루키의 책에 그림을 자주 그렸던 안자이 미즈마루의 책 『안자이 미즈마루 - 마음을 다해 대충 그린 그림』에 나오는 내용입니다. 무라카미 하루키와 안자이 미즈마루가 대화를 나눕니다. 빈칸에 알맞은 말을 골라보세요.

무라카미 하루키 : 두꺼운 그림은 표지에는 어울리지 않더군요. 그렇다고 얇아서 좋은 것도 전혀 아니고.

사회자 : 심리적인 의미인가요. 두껍다는 것은?

무라카미 하루키 : 시각적으로 두꺼운 겁니다. 봐서 두껍다는 것은. 내용과 상반되는 요소가 있는 그림은 안 돼요. 공통점은 없어도 되지만, 상반되면 안 되죠. 연대하지 않아도 되지만, 서로 물리치는 부분이 있으면요, 책이 죽어버리거든요. 그래서 그리는 사람은 역시 일종의 번뜩임 같은 게 있어야 할 것 같아요. 그림을 몇 가지 내놓고 이 중에서 골라 쓰라고 하면 망설이게 되죠. 이게 괜찮나, 저게 괜찮을까, 이러면 안 돼요. 딱 이거다, 라고 생각되는 게 있어야지.

안자이 미즈마루 : 왜일까요. 옛날에는 표지가 기가 막히게 좋은 게 많았던 것 같은데 말이죠. 어쩌면 섣불리 디자인을 겉으로 내세우려 하지 않고, 그 작가의 표지를 만들겠다는 생각에만 충실했기 때문이지 않을까요?

무라카미 하루키 : 음, 난요. 그림이란 ( ) 같다고 생각해요.

1) 화장

2) 족자

3) 발판

4) 목소리

5) 음식

<문제 해설>

몇 년 전 일본의 ‘쿠온’이라는 출판사에서 나의 두 번째 소설집 『악기들의 도서관』이 번역 출판됐다. 책을 받아 들었을 때가 지금도 기억난다. 표지에 그려진 정갈한 그림을 넋 놓고 바라보았다. 첼로를 그린 것인지 바이올린을 그린 것인지 분명하지 않았지만, 무엇을 그린 것이든 상관없었다. 푸른빛을 띤 그림에서 어떤 소리가 흘러나오고 있었다. 한국판 표지가 라디오에서 흘러나오는 소리를 묘사한 그림 같다면, 일본판 표지는 오래된 스피커에서 흘러나오는 소리를 잡아챈 장면 같았다. 일본에서 내 책이 팔리든 말든 아름다운 책을 한 권 덤으로 가지게 된 게 기분 좋았다.

지난 달에는 일본국제교류기금의 행사로 일본의 유명 일러스트레이터(이자 내 책을 디자인한 바로 그) ‘요리후지 분페이’ 씨를 도쿄에서 만나고 왔다. (표지 그림을 그린 사람은 사무실의 다른 직원이었지만 전체 기획은 요리후지 분페이 씨가 한 것이었다.) 소설가와 일러스트레이터가 만나서 대체 무슨 이야기를 할 수 있을까 걱정이 많았는데, 요리후지 분페이 씨가 대담 전에 보낸 편지를 보고 안도의 한숨을 내쉬었다. 거기에는 내 소설에 대한 짧은 감상이 적혀 있었다.

『악기들의 도서관』을 읽고 있으면 마음이 차분해집니다. 재미있는 내용의 이야기가 아니어도 읽다 보면 왠지 상쾌한 기분이 됩니다. 현실 도피나 흥분을 진정시킨다는 의미는 아닙니다. 말로 설명하기 힘들지만, “저라는 존재가 대체로 올바른 위치에 있다”는 직감 같은 것입니다. 그 직감은 읽고 있는 문장과 관계없는 곳에서 나타나 다 읽은 후에도 지속됩니다.

분페이 씨의 저 문장이 좋아서 소리 내어 읽어보기도 했다. “저라는 존재가 대체로 올바른 위치에 있다.” 소설을 쓴 사람으로서 분페이 씨의 감상이 마음에 들었다. 소설을 쓸 때의 내 마음도 그러지 않았나 싶다. 대체로 올바른 위치에 있는 사람들이 서로 간섭하지 않으면서 각자의 소리를 내는 소설을 쓰고 싶었던 것 같다. 분페이 씨가 편지를 보낸 것은 일본국제교류기금의 기획이었지만, 나는 펜팔 친구를 새로 사귄 것처럼 들떠서 답장을 보냈다. “제가 본 요리후지 분페이 씨의 작품 역시 그 물체가 있어야 할 자리를 제대로 표현하고 있다는 느낌을 받았습니다.”라고 적었다.

일본판의 표지를 보면서 하루키가 말했던 ‘얇지도 않고 두껍지도 않은’ 시각적 두께를 느낄 수 있었다. 서점에 깔린 책들의 표지를 보면서 뭔가 아쉽다는 생각이 들 때, 그 이유를 제대로 설명하기 힘들었는데 바로 그 두께 때문이었다. 어떤 책은 일러스트레이터의 흔적이 강하게 드러나서 책의 분위기를 망쳐버린다. 어떤 표지는 책의 내용을 이해하지 못한 듯한 그림 때문에 도무지 읽을 맛이 나질 않는다. 어떤 책은 그림이 두꺼워서 책의 내용이 잘 보이지 않고, 어떤 책은 그림이 얇아서 마치 표지가 없는 것처럼 책이 앙상해 보인다는 뜻일 것이다.

도쿄에서 요리후지 분페이 씨와 대담을 하기 전에 그의 사무실을 방문했다. 사무실에 들어갔을 때 가장 인상적이었던 것은 커다란 나무 책상이었다. 디자인 사무실을 떠올리면 제일 먼저 떠오르는 (이것은 나의 편견일 수도 있겠지만) ‘매킨토시 컴퓨터’는 사무실 구석에 숨어 있었다. 컴퓨터보다는 널찍한 책상이 더 좋은 자리를 차지하고 있었고, 마우스보다는 펜과 잉크가 잘 보이는 곳에 자리잡고 있었다. 자세히 보니 널찍한 책상은 여러 개의 책상을 붙여 놓은 것이었다. 일의 종류에 따라, 일의 규모에 따라, 책상은 변신 로봇처럼 합체되었다가 분해된다. 요리후지 분페이 씨와 직원들은 커다란 책상에서 종이를 만지며 그림을 그렸다. 마치 초등학교의 미술 시간처럼 보이기도 했다.

요리후지 분페이 씨는 사무실을 차리면 꼭 이런 공간을 만들겠다는 꿈이 있었다고 한다. 컴퓨터보다는 손을 이용하고, 모니터보다 종이를 들여다보는 작업을 우선시하고 싶었다. 드디어 사무실을 차리고 공간을 만들었지만 공간을 이용할 시간이 없었다. 바쁜 일이 먼저였다. 바쁜 일은 컴퓨터를 사용해야 했다. 느긋하게 앉아서 연필과 펜으로 그림을 그릴 여유가 없었다. 사무실이 안정되고 나서야 널찍한 책상이 있는 방을 제대로 이용할 수 있었고, 컴퓨터보다 종이와 펜을 좋은 자리에 놓아둘 수 있었다. 이제는 아무리 바쁜 일이 있어도 우선권이 바뀌지는 않는다.

요리후지 분페이 씨가 겪었던 일은 매일 우리가 겪는 일이기도 하다. 훗날 있을 안정을 위해 지금 허리띠를 졸라매는 사람들이 많을 것이다. 지금은 제정신을 차리기 힘들 정도로 바쁘더라도 언젠가 자신만의 꿈을 펼칠 시기가 올 것이라 믿는 사람이 많을 것이다. 요리후지 분페이 씨는 그렇게 말했다. 계속 그렇게 살다가 느린 시간으로 돌아오지 못할 것 같다는 위기감을 느꼈다고 했다. 언제 멈춰야 하는지를 깨닫는 것은 무척 어려운 일이다. 반환점에서 되돌아올 힘을 아껴두면서 최선을 다해 달리기란 힘든 일이다. 우리는 언제가 우리의 반환점인지 알 수 없다.

요리후지 분페이 씨는 일본에서 무척 유명한 일러스트레이터라고 한다. 한국에서도 ‘도쿄 메트로의 매너 포스터’로 유명하다. 매너 포스터는 지하철에서 민폐를 끼치는 다양한 사람들의 이야기를 그린 것인데 그 시각이 무척 놀랍다. ‘하지 말라’는 말은 쓰지 않는다. 헤드폰을 낀 채 큰 소리로 음악을 듣는 남자의 밑에는 이렇게 적혀 있다. “집에서 하자 - 차내에서 소리가 들리는 것을 삼가해 주세요.” 휴대전화를 어깨에 끼고 수첩에다 메모하는 남자의 그림 밑에는 이렇게 적혀 있다. “회사에서 하자 - 매너 모드로 설정하고 통화는 자제해 주세요.” 닫히려는 지하철 문으로 다이빙 하는 남자를 그린 그림 아래에는 이렇게 적혀 있다. “바다에서 하자 - 문이 닫힐 때 급하게 뛰어드는 것은 위험합니다.” 사람들에게 민폐를 끼치는 이런 사례들이 무조건 잘못된 행동이 아니라 제 위치에 있지 않아서 적절하지 못한 행동이라는 얘기다. 이렇게 마음이 따뜻한 홍보물을 보고 있으면 기분이 좋아진다.

한국에도 번역된 요리후지 분페이 씨의 『낙서 마스터』에는 이런 작가의 말이 있다.

사소한 발견을 하거나 딱 들어맞는 이야기를 떠오르게 하는 것.

타인의 기분을 읽거나 사물을 다양한 각도에서 보면서, 지식과 경험에 추측을 더하여 하나의 생각으로 정리하는 것.

지금까지 이야기한 낙서법은 남들과 이야기하거나 무언가를 생각할 때 이미 누구나 하고 있는 것입니다.

그림은 자신을 표현하는 또 다른 목소리와도 같습니다.

『악기들의 도서관』 일본판 표지를 보면서 느꼈던 나의 감상과 일치하는 글이었다. 그림은 목소리와 같다. 그림을 보고 있으면 어떤 소리, 어떤 목소리가 들려오는 것 같다.

무라카미 하루키가 생각하는 그림은 족자였다. 답은 2번. 무라카미 하루키의 덧붙이는 말은 이렇다.

“그림이란 족자 같다고 생각해요. 손님이 오면 방을 군더더기 없이 깨끗하게 치워놓고 맞이하잖아요. 그렇지만 도코노마(다다미방 벽면에 만들어둔 공간으로 족자를 걸고 화병이나 장식품을 올려둔다)에 아무것도 없으면 허전하겠죠. 그래서 손님에게 어울리는 족자를 하나 갖다 걸면 꽉 찬 느낌이 들잖아요. 무색에다 단순한 느낌이 드는 도코노마에 쓱 들어오는 기운 같은 것 있죠? 비교적 그런 기운으로 그림을 고릅니다.”

너무 두껍지도 않고, 너무 얇지도 않은 것. 무엇을 만들든 그 두께가 중요하다. 두꺼우면 시야를 가로막고, 얇으면 앙상해진다.

[추천 기사]

- 특권의식과 독선의 갑질에 대처하기

- 거울 보기, 또 다른 의미의 셀카 놀기

- IQ, EQ가 아니라 PI(성격지능)!

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

김중혁(소설가)

소설 쓰고 산문도 쓰고 칼럼도 쓴다. 『스마일』, 『좀비들』, 『미스터 모노레일』,『뭐라도 되겠지』, 『메이드 인 공장』 등을 썼다.

![[큐레이션] 추천하지 못했던 책들을 고백합니다](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250826-fea78c13.jpg)

![[리뷰] 몸보다 오래 살아남은 기억에 관해](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250709-2d5391b0.jpg)

![[리뷰] 우리 마음은 어디서 와서 어디로 가는가?](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/07/20250703-e55e0e7e.jpg)

susunhoy

2016.01.06

susunhoy

2016.01.06

김중혁 작가님의 어머니 말씀대로 글이란 '하얀 곳을 까맣게 채우는 작업'의 숭고함이 있지요..

어느 예술분야나 결국 삶의 여백을 무엇으로 얼만큼 채우느냐가 중요한 것이고요..

질리지 않는 음식, 족적, 화장은 결국 담백함이라는 결론을 내려봅니다..^^

성실하고 담백한 글 고맙습니다..[빨간책방]후기에서 작가님이 종종 책을 안 읽었다고

잔소리하는 분을 봤는데요..저는 책을 읽지 않아도 중혁작가님의 성실한 직관력을 좋아한답니다..후훗^^;늘 응원하겠습니다..^^//