제약이 없는 규율 - <죽은 시인의 사회>

학생들은 하나 둘 씩 책상 위에 올라가 외친다. ‘캡틴, 오 마이 캡틴(선장, 오 나의 선장)!’ 학생들은 스스로 키팅 선생의 선원이 되기로 기꺼이 결심한 것이다. 선생이 선장이 되다니, 이제 그들은 그야말로 인생이라는 항로 속에서 한 배를 탄 것이다. 이렇게 본다면 선언일 뿐인 외형적 규율보다 생활이 되는 내형적 규율이 훨씬 더 촘촘한 것이다. 적어도 내 경우에는 말이다.

2013.05.10

굳이 잘 보이려고 하는 말은 아니지만, 이 칼럼의 담당자는 나와 인터뷰를 한 차례 한 적이 있었는데 매우 수줍어하면서도 자유로운 사내라는 인상을 받았다. 그 이유는 인터뷰 제안을 할 때는 매우 쑥스럽게 말했지만, 정작 인터뷰를 할 때는 아무렇지도 않게 지각을 해서 사진작가와 나를 기다리게 해놓고선 “아. 이거 뭐 그렇게 돼버렸습니다.”라며 태연하게 등장했기 때문이다. 나도 자주 약속에 늦는지라 별 대수롭지 않게 생각하고 우린 즐거운 이야기를 나눴다.

이번 칼럼을 청탁하면서 또 수줍은 듯, “바쁘시겠지만 좋은 원고를 주셨으면 합니다.”라고 말하고선, 막상 원고 방향에 대해 물어보자 “그냥 쓰고 싶은 대로 맘껏 쓰시면 됩니다.”라고 대범하게 말했다. 나는 ‘쓰고 싶은 대로 맘껏’이라는 표현이 정말 마음에 들었다. 그냥 영화가 소재만 된다면, 이야기가 금성으로 날아가건, 달나라에 불시착하건 아무 상관하지 않겠다는 주의였다. 멋지지 않은가. 연재기간도 1년이 되건, 2년이 되건, 작가가 스스로 지치지 않거나 죽어버리지만 않는다면(실제로 이렇게 표현했다) 원하는 대로 쓸 수 있다 했다. 거, 참 이래도 되나 싶은가, 라는 생각보다는 ‘이야. 이거 정말 아무렇게나잖아.’라는 생각이 가득했다. 다시 말하자면 멋진 제안이었다.

그런데, 나는 사실 이런 ‘전혀 규율 없음이 하나의 엄격한 규율’이라고 생각한다. 무슨 말이냐면, 예전에 밑줄이 전혀 그어지지 않는 노트를 써본 적이 있었는데, 글을 쓸 때마다 눈으로 줄을 그어가며 쓸 수밖에 없었다. 줄 따위는 신경 쓰지 않고 아무렇게나 쓰면 되지 않겠느냐고 말할지 모르겠지만, 그렇게 썼다가는 나 자신조차 읽지 못하게 될 정도로 엉망이 돼버린다. 따라서 어쩔 수 없이 간간이 체크를 하며 글을 썼는데, 그 때 얻은 깨달음은 ‘유형이건, 무형이건 모든 것에는 나름의 규율이 존재하기 마련’이라는 것이다. 즉, 세상에는 외형적으로 존재하는 규율(즉, 줄이 그어진 노트)과 내형적으로 존재하는 규율(즉, 눈으로 줄을 그어야 하는 노트)이 있다는 것이다. 물론, 규율 따위야 전혀 없을 수도 있겠지만, 그랬다가는 이야기는 산으로 가고, 문장은 대각선으로 내려오고, 맥주는 거품만 따라지게 된다.

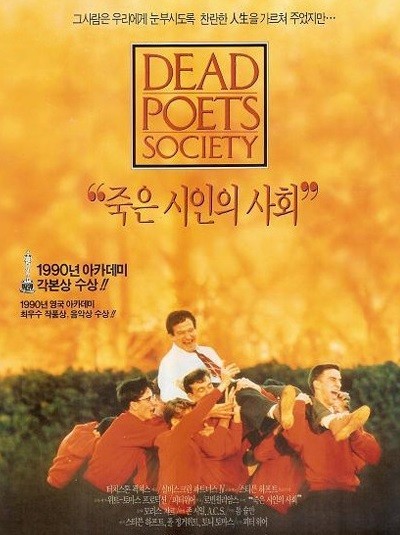

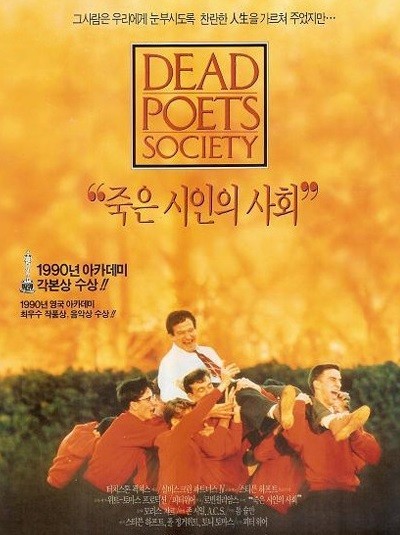

말이 나온 김에 이야기하자면, ‘규율’이라고 했을 때 가장 먼저 떠오르는 영화는 <죽은 시인의 사회>다. 영화 속 주인공인 ‘키팅 선생’은 그야말로 규율 따위야 전혀 신경 쓰지 않는 인물 같다. 유명한 일화인 책을 찢어버리는 장면이나 수업을 날로 먹는 듯한 장면은 그야말로 ‘하고 싶은 대로 맘껏’이란 표현이 제대로 어울린다. 20년이나 넘은 영화지만 아직도 ‘뭐야, 이거 정말 아무렇게나잖아.’라는 느낌이 들었던 게 생생하게 기억난다. 물론 23년 전의 나는 상당히 어렸고 그래서 저런 선생님 만나면 맘대로 실컷 했을 거라 여겼지만, 지금 생각해보니 상당히 꼼꼼한 인물이라 여겨진다. 마치 이 칼럼의 담당자처럼 말이다. 말하자면, 키팅 선생은 ‘외형의 규율’이 아닌 ‘내형의 규율’을 추구하는 타입의 인간이었던 것이다.

줄이 없는 노트는 나름의 의식을 하며 글을 쓸 수밖에 없듯, 머리가 제대로 박힌 학생이라면 적어도 최소한의 한 두 규율쯤은 스스로 세워가며 배울 수밖에 없는 것이다. 쓰고 나니까 이 칼럼의 담당자가 매우 위대한 선견을 지닌 사람처럼 느껴지지만, 딱히 그런 건 아닐 겁니다(지난주에도 냉큼 휴가인지 뭔지를 가버리고 동료에게 제 원고처리를 넘겨버렸습니다).

같은 맥락에서 ‘아무런 조건과 제약이 없는 이 칼럼’ 역시 이야기가 산으로 가고 그래서 그 결과를 비관하며 산에서 뛰어내릴 작정이 아니라면, 나름의 규율대로 써낼 수밖에 없는 것이다. 또 이렇게 쓰고 나니 담당자가 키팅 선생 같은 혜안을 지녔다는 결론으로 가는 것 같지만, 그럴 리가요. 통화하면 근무시간 중인데, 언제나 자다 받은 것처럼 목이 잠겨 있다니까요.

그나저나, 영화에서 잊히지 않는 장면은 누가 뭐래도 키팅 선생이 억압적인 교장으로부터 해고를 당해 학교를 떠나기로 결정되었을 때다. 학생들은 하나 둘 씩 책상 위에 올라가 외친다. ‘캡틴, 오 마이 캡틴(선장, 오 나의 선장)!’ 학생들은 스스로 키팅 선생의 선원이 되기로 기꺼이 결심한 것이다. 선생이 선장이 되다니, 이제 그들은 그야말로 인생이라는 항로 속에서 한 배를 탄 것이다. 이렇게 본다면 선언일 뿐인 외형적 규율보다 생활이 되는 내형적 규율이 훨씬 더 촘촘한 것이다. 적어도 내 경우에는 말이다.

아, 다 쓰고 보니 꼼꼼한 담당자에게 속은 것 같다.

‘갓, 오 마이 갓’

이번 칼럼을 청탁하면서 또 수줍은 듯, “바쁘시겠지만 좋은 원고를 주셨으면 합니다.”라고 말하고선, 막상 원고 방향에 대해 물어보자 “그냥 쓰고 싶은 대로 맘껏 쓰시면 됩니다.”라고 대범하게 말했다. 나는 ‘쓰고 싶은 대로 맘껏’이라는 표현이 정말 마음에 들었다. 그냥 영화가 소재만 된다면, 이야기가 금성으로 날아가건, 달나라에 불시착하건 아무 상관하지 않겠다는 주의였다. 멋지지 않은가. 연재기간도 1년이 되건, 2년이 되건, 작가가 스스로 지치지 않거나 죽어버리지만 않는다면(실제로 이렇게 표현했다) 원하는 대로 쓸 수 있다 했다. 거, 참 이래도 되나 싶은가, 라는 생각보다는 ‘이야. 이거 정말 아무렇게나잖아.’라는 생각이 가득했다. 다시 말하자면 멋진 제안이었다.

그런데, 나는 사실 이런 ‘전혀 규율 없음이 하나의 엄격한 규율’이라고 생각한다. 무슨 말이냐면, 예전에 밑줄이 전혀 그어지지 않는 노트를 써본 적이 있었는데, 글을 쓸 때마다 눈으로 줄을 그어가며 쓸 수밖에 없었다. 줄 따위는 신경 쓰지 않고 아무렇게나 쓰면 되지 않겠느냐고 말할지 모르겠지만, 그렇게 썼다가는 나 자신조차 읽지 못하게 될 정도로 엉망이 돼버린다. 따라서 어쩔 수 없이 간간이 체크를 하며 글을 썼는데, 그 때 얻은 깨달음은 ‘유형이건, 무형이건 모든 것에는 나름의 규율이 존재하기 마련’이라는 것이다. 즉, 세상에는 외형적으로 존재하는 규율(즉, 줄이 그어진 노트)과 내형적으로 존재하는 규율(즉, 눈으로 줄을 그어야 하는 노트)이 있다는 것이다. 물론, 규율 따위야 전혀 없을 수도 있겠지만, 그랬다가는 이야기는 산으로 가고, 문장은 대각선으로 내려오고, 맥주는 거품만 따라지게 된다.

말이 나온 김에 이야기하자면, ‘규율’이라고 했을 때 가장 먼저 떠오르는 영화는 <죽은 시인의 사회>다. 영화 속 주인공인 ‘키팅 선생’은 그야말로 규율 따위야 전혀 신경 쓰지 않는 인물 같다. 유명한 일화인 책을 찢어버리는 장면이나 수업을 날로 먹는 듯한 장면은 그야말로 ‘하고 싶은 대로 맘껏’이란 표현이 제대로 어울린다. 20년이나 넘은 영화지만 아직도 ‘뭐야, 이거 정말 아무렇게나잖아.’라는 느낌이 들었던 게 생생하게 기억난다. 물론 23년 전의 나는 상당히 어렸고 그래서 저런 선생님 만나면 맘대로 실컷 했을 거라 여겼지만, 지금 생각해보니 상당히 꼼꼼한 인물이라 여겨진다. 마치 이 칼럼의 담당자처럼 말이다. 말하자면, 키팅 선생은 ‘외형의 규율’이 아닌 ‘내형의 규율’을 추구하는 타입의 인간이었던 것이다.

줄이 없는 노트는 나름의 의식을 하며 글을 쓸 수밖에 없듯, 머리가 제대로 박힌 학생이라면 적어도 최소한의 한 두 규율쯤은 스스로 세워가며 배울 수밖에 없는 것이다. 쓰고 나니까 이 칼럼의 담당자가 매우 위대한 선견을 지닌 사람처럼 느껴지지만, 딱히 그런 건 아닐 겁니다(지난주에도 냉큼 휴가인지 뭔지를 가버리고 동료에게 제 원고처리를 넘겨버렸습니다).

같은 맥락에서 ‘아무런 조건과 제약이 없는 이 칼럼’ 역시 이야기가 산으로 가고 그래서 그 결과를 비관하며 산에서 뛰어내릴 작정이 아니라면, 나름의 규율대로 써낼 수밖에 없는 것이다. 또 이렇게 쓰고 나니 담당자가 키팅 선생 같은 혜안을 지녔다는 결론으로 가는 것 같지만, 그럴 리가요. 통화하면 근무시간 중인데, 언제나 자다 받은 것처럼 목이 잠겨 있다니까요.

그나저나, 영화에서 잊히지 않는 장면은 누가 뭐래도 키팅 선생이 억압적인 교장으로부터 해고를 당해 학교를 떠나기로 결정되었을 때다. 학생들은 하나 둘 씩 책상 위에 올라가 외친다. ‘캡틴, 오 마이 캡틴(선장, 오 나의 선장)!’ 학생들은 스스로 키팅 선생의 선원이 되기로 기꺼이 결심한 것이다. 선생이 선장이 되다니, 이제 그들은 그야말로 인생이라는 항로 속에서 한 배를 탄 것이다. 이렇게 본다면 선언일 뿐인 외형적 규율보다 생활이 되는 내형적 규율이 훨씬 더 촘촘한 것이다. 적어도 내 경우에는 말이다.

아, 다 쓰고 보니 꼼꼼한 담당자에게 속은 것 같다.

‘갓, 오 마이 갓’

‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스

16개의 댓글

추천 기사

추천 상품

필자

최민석(소설가)

단편소설 ‘시티투어버스를 탈취하라’로 제10회 창비신인소설상(2010년)을 받으며 등단했다. 장편소설 <능력자> 제36회 오늘의 작가상(2012년)을 수상했고, 에세이집 <청춘, 방황, 좌절, 그리고 눈물의 대서사시>를 썼다. 60ㆍ70년대 지방캠퍼스 록밴드 ‘시와 바람’에서 보컬로도 활동중이다.

![[큐레이션] 끝낼 수 없는 싸움에 휘말린 시](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/10/20251010-ae5312db.jpg)

![[김미래의 만화절경] 몸과 몸뚱이와 몸짓](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/08/20250825-17ec346e.jpg)

![[젊은 작가 특집] 고선경 “인공지능과 연애하는 인물을 그려 보고 싶어요”](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/06/20250617-c4941e46.png)

![[더뮤지컬] "할머니의 삶에서 소녀가 보여" 뮤지컬 <오지게 재밌는 가시나들> 프레스콜](https://image.yes24.com/images/chyes24/article/cover/2025/02/20250218-9cc1935b.jpg)

마그네카르타

2014.02.23

보수적이고 억압적인 교육방식에 항거하여 책상을 밟고 일어서는 아이들의 모습

평생 잊을 수 없는 장면입니다.

죽은 시인의 사회

시간되면 다시한번 봐야겠어요.

sind1318

2013.06.30

stormworld

2013.06.11

더 보기